قانون المحبة وقانون العنف 2

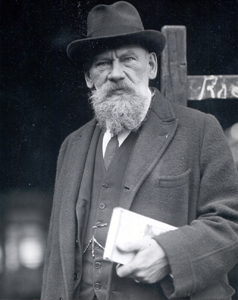

ليف تولستوي

X

كان الوحي المسيحي تعليمًا عن المساواة بين البشر، عن أنَّ الله هو

الآب، وأنَّ البشر إخوة. لقد انقضَّ على جذر الطغيان المريع الذي كان

يخنق العالم المتحضِّر، وحطَّم سلسلة العبودية، وقضى على البُهتان

العظيم الذي أعطى لحفنةٍ من الناس إمكانية الترف على حساب عمل

الجماهير، وأبقى على الكادحين من الناس ضمن ما يسمَّى معاملة السوء.

هاكُم لماذا لوحِقت المسيحية البِكر؛ هاكُم لماذا، عندما باتت استحالة

القضاء عليها جليَّة للعيان، اعتنقتها الطبقات العليا وحرَّفتها.

فكفَّت، من حيث هيبتها، عن أن تكون مسيحية القرون الأولى الحقَّ،

وأصبحت، إلى درجةٍ كبيرةٍ جدًا، خادمة الطبقات العليا.

(هنري جورج)

لقد أبعدنا التحريف الكنسي للمسيحية عن تحقيق ملكوت الله، لكن المسيحية

الحقَّ، مثل نارٍ في شجرةٍ يابسة، أحرقت قشرتها واندفعت خارجًا. صار

معنى المسيحية مرئيًا للجميع، وبات تأثيرها أقوى من الباطل الذي

يحجبها.

إني أرى دينًا جديدًا، مبنيًا على الثقة بالإنسان، يدعو إلى تلك

الأعماق اللاممسوسة التي تكمن فينا، ويؤمن بأنه قادر على حبِّ الخير في

منأى عن فكرة الثواب، وبأنَّ المبدأ الإلهي يقيم في الإنسان.

(فولتير)

لا تظنَّن أنَّ المسيحية الكنسية بغضِّ النظر عن أنها مسيحيةً قاصرة

وضيِّقة الأفق وشكلية، ومع ذلك تبقى مسيحية، وإنما فكِّر على النحو

التالي: المسيحية الكنسية هي عدو المسيحية الحقُّ، وتمثُل الآن أمام

المسيحية الحقِّ كمجرمٍ قُبض عليه متلبِّسًا في موقع الجريمة. وعليها

الآن إما أن تقضي على نفسها بنفسها وإما ان ترتكب المزيد من الجرائم

الجديدة.

ما قاله الرافض في المحكمة قيل منذ زمنٍ بعيد، منذ بداية المسيحية. فقد

قال أكثر آباء الكنيسة إخلاصًا وغيرةً الشيء ذاته فيما يتعلَّق بعدم

تعايش المسيحية مع أحد الشروط الأساسية الضرورية لوجود النظام الدولتي:

الجيوش، أي إنَّ المسيحي لا يمكنه أن يكون جنديًا، أي لا يمكنه أن يقتل

كل الذين يؤمَر بقتلهم.

وقد أقرَّت المِلَّة المسيحية، منذ القرن الأول حتى القرن الخامس،

بشكلٍ محدَّد، على لسان رؤسائها، بأنه يُمنَع على المسيحيين شتَّى

أنواع القتل، بما فيها القتل في الحرب. ففي القرن الثاني، اعتبر

الفيلسوف تاتيانوس، الذي اعتنق المسيحية، أنَّ القتل في الحرب كذلك غير

مسموح به للمسيحيين مثل بقية أنواع القتل، وأنَّ إكليل الغار المبجَّل

عارٌ على المسيحي.

وفي ذلك القرن نفسه، قال أثيناغور الأثيني إنَّ المسيحيين ليسوا فقط لا

يَقتلون أبدًا، وإنما يتجنَّبون التواجد حيث القتل.

وفي القرن الثالث، وضع كليمنت الاسكندراني «القبيلة المسيحية المسالمة»

مقابل الشعوب الوثنية المحاربة. لكن الذي عبَّر دائمًا، بمزيدٍ من

الوضوح، عن اشمئزاز المسيحيين من الحرب كان أوريجن الشهير، مطبِّقًا

على المسيحيين أقوال إشعيا، بأنه سيأتي زمنٌ يُحوِّل فيه الناس السيوف

إلى سكك، والرماح إلى مناجل،

لكنه يقول بتحديدٍ أكثر:

لن نحمل السلاح ضدَّ أيٍّ من الشعوب، ولن نتعلَّم فنَّ الحرب، لأننا من

خلال يسوع المسيح أصبحنا أبناء السلام.

وفي ردِّه على اتهام تسِلز للمسيحيين بأنهم يتهرَّبون من الخدمة

العسكرية (لأنَّ الإمبراطورية الرومانية - حسب رأي تسِلز - سوف تموت

إذا ما أصبحت مسيحية)، يقول أوريجن إنَّ المسيحيين يحاربون أكثر من

غيرهم في سبيل الإمبراطورية: إنهم يقاتلون في سبيلها بالأعمال الصالحة،

بالصلاة والتأثير الطيِّب في الناس. أما فيما يتعلق بالقتال بالسلاح،

فأوريجن يقول الحقَّ تمامًا، بأنَّ المسيحيين لن يقاتلوا إلى جانب

الجيش الإمبراطوري، ولن يذهبوا إلى الحرب إذا ما أرغمهم الإمبراطور على

ذلك.

بالحزم ذاته يُعبِّر تورتليانوس، معاصر أوريجِن، عن عدم جواز أن يكون

المسيحي مقاتلاً، حيث يقول عن الخدمة العسكرية:

لا تجتمع خدمة رمز المسيح مع خدمة رمز الشيطان؛ خدمة قلعة النور مع

خدمة قلعة الظلام. لا تستطيع نفسٌ واحدة أن تخدم سيدين. فكيف يمكن

القتال بالسيف الذي نزعه الرب؟ هل يُعقل التدرُّب على السيف في حين

أنَّ الربَّ قال: «من أخذ بالسيف بالسيف يهلك». كيف يجوز لابن السلام

أن يشارك في القتل؟

ويقول كيبريانوس المعروف:

يتصرَّف العالم بجنون فيما يتعلَّق بسفك الدماء المتبادل والقتل، الذي

يُعدُّ جريمة عندما يرتكبه فرد، ويسمَّى فضيلة عندما يُمارَس جماعيًا،

والمجرم لا يُعاقَب على عنفه المضاعف.

وفي القرن الرابع يقول لاكتانسيوس الشيء ذاته:

لا ينبغي وجود أية خروقات لأمر الله القائل إنَّ قتل الإنسان خطيئة

دائمًا. يُمنع على المسيحيين حمل السلاح لأنَّ سلاحهم هو الحقُّ.

وفي قوانين الكنيسة المصرية، في القرن الثالث، في ما يُسمَّى «وصايا

ربنا يسوع المسيح» يُمنع، منعًا باتًّا، على جميع المسيحيين الالتحاق

بالخدمة العسكرية تحت طائلة الحرمان من الكنيسة. وفي مآثر القديسين،

شهداء القرون الأولى المسيحيين، الذين عانوا بسبب رفضهم الخدمة

العسكرية، الكثير من الأمثلة.

هكذا ردَّ ماكسيمليان، الذي سيق إلى الدائرة لأداء الخدمة الإلزامية،

على السؤال الأول للمستشار عندما سأله عن اسمه: «اسمي: مسيحي، لذا لا

يمكنني القتال». وبغضِّ النظر عن هذا التصريح فقد أدرجوا اسمه بين

الجنود، لكنه رفض أداء الخدمة؛ فقيل له إنَّ عليه الاختيار بين أداء

الخدمة وبين الموت؛ فقال: «أُفضِّل الموت لأني لا أستطيع أن أقاتل»؛

فسلَّموه للجلاَّدين.

وكان مارسيليوس قائد مئة في فيلق طروادة. وعندما آمن بدين المسيح،

واقتنع بأنَّ الحرب ليست عملاً مسيحيًا، نزع - على مرأى من الفيلق كله

- درعه وخوذته، ورماهما على الأرض، وأعلن أنه، إذ صار مسيحيًا، لم يعد

قادرًا على الخدمة؛ فأرسلوه إلى السجن، لكنه هناك أيضًا قال: «لا يجوز

للمسيحي حمل السلاح»؛ فأعدموه. وعلى أثر مارسيليوس، امتنع عن أداء

الخدمة العسكرية كاسيانوس الذي كان يخدم في الفيلق نفسه؛ فأُعدِم

أيضًا.

وفي عهد جوليان المرتدِّ امتنع عن مواصلة الخدمة العسكرية مارتينوس،

الذي تربَّى وترعرع في بيئةٍ عسكرية. وفي التحقيق الذي أجراه معه

الإمبراطور، قال: «أنا مسيحي، لذا لا يمكنني القتال»، وفقط.

كما حدَّد المَجْمَع المسكوني (عام 325 م) بوضوح عقوبة قاسية بحقِّ

المسيحيين، تاركي الخدمة، على عودتهم إلى الجيش. الكلمات الأصلية لهذا

المرسوم في الترجمة التي أقرَّتها الكنيسة الأرثوذكسية هي ما يلي:

الغبطة التي يجلبها الالتزام بالدين، والنفحة الأولى للغيرة التي

يُبديها الذين يُنحُّون الحزام العسكري جانبًا، وبعد ذلك، مثل

الأبالسة، يعودون إلى ضلالهم.. هؤلاء يُطردون من الكنيسة، وعليهم أن

يطلبوا الغفران عبر الاستماع إلى الكتاب المقدَّس في مكان مغلق لمدة

ثلاث سنوات.

والمسيحيون الذين ظلُّوا ضمن القوات المسلَّحة فُرض عليهم عدم قتل

الأعداء أثناء الحرب. بل حتى في القرن الرابع أوصى باسيليوس العظيم

بمنع الجنود الذين يخرقون هذا المرسوم عن تناول القربان لمدة ثلاث

سنوات.

وبالتالي؛ فليس فقط خلال القرون الثلاثة الأولى، أثناء الملاحقات، بل

حتى في الأزمنة الأولى لانتصار المسيحية على الوثنية، عندما أُقرَّت

المسيحية دينًا رسميًا للدولة، حافظ المسيحيون على عقيدة أنَّ الحرب

والمسيحية لا تتعايشان. وقد قال ثيروتسيوس هذا الكلام بصراحةٍ وحزم،

وأُعدِم من جرَّاء ذلك، حيث قال:

لا يجوز للمسيحيين سفك الدماء حتى في حربٍ عادلة، وبأمرٍ من ملوكٍ

مسيحيين.

وفي القرن الرابع وعظ ليوتسيثير، أسقف كاليار، بأنَّ على المسيحيين

الدفاع حتى عن أثمن ما لديهم: دينهم، «لا بقتل الآخرين بل بموتهم هم».

كذلك بافلين، أسقف نولان، المتوفَّى سنة 431، هدَّد بالعذاب الأبدي كل

من يخدم الملك والسلاح في يديه.

هكذا كانت الحال في القرون الأربعة الأولى للمسيحية. أما في عهد

قسطنطين؛ فقد ظهر الصليب على أعلام الفيالق الرومانية. وفي عام 416 صدر

مرسوم بعدم قبول الوثنيين في الجيش، وكل الجنود صاروا من المسيحيين، أي

إنَّ كل المسيحيين، باستثناء قلة قليلة جدًا، ارتدُّوا عن المسيحية.

منذ ذلك العهد، وعلى امتداد 15 قرنًا تقريبًا، حُجبت تلك الحقيقة

البسيطة والجليَّة واليقينية القائلة إنَّ الدين المسيحي لا يجتمع مع

الاستعداد لارتكاب شتَّى أنواع العنف، بما في ذلك القتل تبعًا لمشيئة

الآخرين، عن الناس إلى هذه الدرجة، وإلى هذه الدرجة ضعُف الشعور الديني

المسيحي الحقُّ بحيث أنَّ البشر، جيلاً بعد جيل، إذ يعتنقون المسيحية

بالاسم فقط، يعيشون ويموتون، وهم يُجيزون القتل، ويشعرون به،

ويرتكبونه، ويستغلُّونه.

وتمرُّ القرون. وكأنَّ استهزاءً بالمسيحية جرت الحملات الصليبية، وباسم

المسيحية ارتُكِبَت فظاعات مرعبة، وأولئك الناس النادرون: كالمانويين،

والمونتانيين،

والكاتاريين،

وغيرهم، يثيرون لدى معظم البشر الاحتقار والحنق فقط. لكن الحقيقة، مثل

النار، تحرق شيئًا فشيئًا كلَّ الحُجُب التي تحجبها، ومنذ مطلع القرن

التاسع عشر بدأت تتجلى للبشر بمزيدٍ من الألق مُلفِتةً انتباههم إليها،

طوعًا أو كرهًا. وقد تجلَّت هذه الحقيقة في أماكن كثيرة، لكنها تجلَّت

بسطوعٍ استثنائي في روسيا، بداية القرن الماضي. ربما كانت تلك

التجلِّيات كثيرة جدًا لكنها لم تُخلِّف أية آثار. بعضها فقط معروفة

لنا.

XI

إنَّ أيَّ تحرُّك نحو الخير، وسط أناسٍ يعيشون حياةً شريرة، لا يستدعي

المحبة بل الاضطهاد. والشجاعة الحقيقية في الكفاح تُميِّز ذلك الذي

يعلم أنَّ الله حليفه.

في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا: أنا قد غلبت العالم.

(إنجيل يوحنَّا: 16، 33)

لا تنتظر تحقق الأمر الإلهي الذي تعمل في سبيله، ولكن اعلم أنَّ أي جهد

تبذله لن يكون دون ثمار، وأنه يُقرِّب ذلك الأمر أكثر. والأكثر أهميةً

وضرورةً للمرء وللآخرين هو النتائج التي لا يراها.

عام 1818، حسبما دوَّن في مفكِّرته الجنرال مورافيوف، محافظ القفقاس،

تمَّ إرسال خمسة فلاحين ملاَّكين من محافظة تامبوف إلى القفقاس لأنهم،

عندما سيقوا إلى الجندية، رفضوا أن يؤدُّوا الخدمة. فجُلدوا بالسياط

عدة مرات، وعُذِّبوا دون توقَّف، لكنهم لم يستسلموا، وكانوا يقولون

شيئًا واحدًا:

الناس كلهم سواسية. والحاكم إنسان مثلنا، لذا لن نخضع له، ولن ندفع

الضرائب، وبشكل خاص لن نقتل إخواننا في الحرب. يمكنكم تمزيقنا إربًا،

لكننا لن نرضخ، ولن نرتدي المعاطف العسكرية، ولن نتناول حصتنا [من

الطعام]، ولن نصبح جنودًا. نقبل الصدقات، ولا نريد شيئًا من أموال

الحكومة.

هؤلاء الناس جُلدوا وعُذِّبوا في السجون، وتمَّ إخفاء كل ما يتعلق بهم

بعناية، لكن عددهم كان في ازدياد دائم طوال القرن الماضي.

وهكذا:

في عام 1827، فرَّ الحارسان نيكولاييف وبوغدانوف من الخدمة العسكرية

إلى معتزل "رَسكولي"،

مبني في غابة يملكها الملاَّك سوكولوف. وعندما قُبض عليهما رفضا أداء

الخدمة العسكرية لكونها تخالف عقيدتهما، كما أنهما رفضا أداء قسَم

الولاء. فقررت القيادة العسكرية طردهما من الخدمة، وتسليمهما إلى سرية

الاعتقال.

وفي عام 1830، في قضاء بوشيخونسكي التابع لمقاطعة ياروسلاف، قُبض على

رجل وامرأة مجهولين من قِبل رئيس شرطة القضاء. أثناء التحقيق صرَّح

الرجل بأنَّ اسمه هو إيغور إيفانوف. من أين؟ - لا يعرف، ولم يكن له،

وليس له، أب سوى المسيح المخلِّص، عمره 65 سنة. وصرَّحت المرأة بالشيء

ذاته. وأثناء الموعظة الدينية في المحكمة أضاف هؤلاء الناس أنهم لا

يعترفون على الأرض سوى بالملك السماوي وحده، وأنهم لا يعترفون

بالإمبراطور حاكمًا، ولا بالسلطات المدنية والروحية القائمة. وأثناء

التحقيق في الزنزانة، كرَّر إيغور قائلاً إنَّ عمره سبعون سنة، وإنه لا

يعترف بأية سلطات مدنية وروحية، ويعتبرها مرتدة عن مبادئ الدين

المسيحي. نُفي إيغور إيفانوف إلى دير سَلوفيتسكي ليتمَّ تسخيره في

الأشغال الشاقة، إلا أنهم - لسببٍ ما - أودعوه السجن، حيث قبع فيه حتى

وفاته عام 1839: لقد مات راسخًا في "ضلالاته".

وفي عام 1835، قُبض على شخص مجهول الهوية في مقاطعة ياروسلاف، داعيًا

نفسه إيفان. أعلن أنه لا يعترف بالأبرار القديسين، ولا بالإمبراطور ولا

بأية حكومة. فأُرسل - بموجب أمر الملك - إلى سَلوفيتسكي لتسخيره في

العمل في فصول الصيف. وفي السنة نفسها، أُلحِق بالجندية بمرسوم ملكي.

وفي عام 1849، مجنَّد من فلاحي مقاطعة موسكو، اسمه إيفان شوروبوف، 19

سنة، عند استدعائه للخدمة رفض أن يؤدِّي القسَم رغم كل المحاولات

لإرغامه. وقد علل سبب رفضه بأنه - تبعًا لكلام الله - يجب خدمة الله

وحده، وبالتالي فهو لا يريد أن يخدم الملك، ولا يرغب في أداء القسم

خشية أن يحنث بيمينه. أدركت القيادة أنَّ إذاعة هذا الأمر، عبر تقديم

شوروبوف للمحاكمة، قد يحدث فتنة، فقررت حبسه في دير. وقد اتَّخذ

الإمبراطور نيكولاي بافلوفيج، بصدد التقرير عن شوروبوف، القرار التالي:

"إرسال المجنَّد المذكور مخفورًا إلى دير سَلوفيتسكي".

هذه بعض الشهادات المنشورة عن أفراد، بالكاد يُشكِّلون واحدًا بالألف

من كل سكَّان روسيا، لا يعترفون بإمكانية الجمع بين الدين المسيحي

والخضوع لسلطة الدولة. وهناك طوائف بأكملها، آلاف مؤلَّفة من الناس،

تعترف بعدم إمكانية الجمع بين دين المسيح والنظام القائم، كانت موجودة

في القرن الماضي، وما زالت موجودة الآن أيضًا، طوائف كثيرة جدًا:

المَلَكانيون، شهود يهوه،

الخلّستيون،

المؤمنون القدامى،

وغيرهم كثير. ويخفي معظمها عدم اعترافها بسلطة الدولة، لكنها تعتبر

نشوءها بداية الشرِّ-الشيطان. وفي القرن الماضي برز بشكل خاص عشرات

الآلاف من الدوخوبوريين الذين كانوا أقوياء، بشكل استثنائي، برفضهم

الصريح لسلطة الدولة، وقد صمد الآلاف منهم على الحقِّ رغم كلِّ

الاضطهاد الذي تعرَّضوا له، وانتقلوا منذ عهد قريب إلى أمريكا. إنَّ

أعداد الذين يقرُّون بعدم إمكانية الجمع بين المسيحية والخضوع للدولة

تزاد دون توقُّف، وفي وقتنا الراهن، وخصوصًا منذ أن تمَّ إطلاع الحكومة

على التناقض الجلي بين الدين المسيحي وبين الخدمة الإلزامية العامة،

صارت معارضة الناس أصحاب الإدراك المسيحي لنظام الدولة تظهر أكثر

فأكثر.

وفي الوقت الأقرب عهدًا، أصبح الشباب يرفضون أكثر فأكثر أداء الخدمة

العسكرية، ويُفضِّلون كل التعذيب الوحشي الذي يتعرَّضون له على

التنكُّر لشرعة الله كما يفهمونها.

أعرف، عن طريق المصادفة، بضع عشرات من الناس في روسيا، ممَّن يعاني

بعضهم من التعذيب العنيف بسبب عقيدتهم، وبعضهم مازال حتى الآن قابعًا

في السجون. كما أعلم عن أناسٍ كهؤلاء في النمسا وهنغاريا وصربيا، وهم

كثر بشكل خاص في بلغاريا. ناهيكم عن أنَّ هذا الرفض صار يحدث، في

الآونة الأخيرة، وعلى الأسس ذاتها، في البلاد الإسلامية: في فارس طائفة

البوَّابين،

وفي روسيا لدى طائفة "فوج الله" التي أسسها فايسوف منذ عهد قريب جدًا

في قازان.

إنَّ أساس عمليات الرفض هذه واحد، وهو الأكثر بداهةً وحتميةً وإفحامًا.

ويكمن هذا الأساس في إقرار، وحتمية اتِّباع، القانون الديني، وتفضيله

على قانون الدولة عندما يتعارضان. وقانون الدولة بمتطلباته في الخدمة

العسكرية، أي الاستعداد للقتل تبعًا لمشيئة الآخرين، لا يمكنه ألاَّ

يكون مناقضًا لكلِّ الشرائع الدينية-الأخلاقية، التي تقوم دائمًا على

محبة القريب، كجميع الأديان، وليس الدين المسيحي فقط بل والإسلامي

والبراهماني والبوذي والكونفوشيوسي.

وإنَّ ذلك التحديد الأكثر دقَّةً لقانون المحبة الذي لا يُجيز أية

استثناءات، والذي عبَّر عنه المسيح قبل 1900 سنة، بات يدركه، في الآونة

الأخيرة، الناس الأكثر رهافةً أخلاقيًا من كافة الأديان، ليس بسبب

اتِّباع المسيح وإنما بصورة مباشرة.

أجل، تكمن وسيلة الخلاص في هذا الأمر فقط. في البداية تبدو عمليات رفض

أداء الخدمة العسكرية حوادثَ تتعلَّق بالخدمة العسكرية فقط، لكن هذا ما

يبدو فحسب. إذ إنَّ عمليات الرفض هذه ليست تصرُّفاتٍ عرَضية في ظروفٍ

معينة، وإنما هي نتيجة التزام حقيقي وصادق بالتعليم الديني. وبالتالي؛

فإنَّ الوعي يدمِّر، بطبيعة الحال، نظام الحياة القائم على مبادئ

تناقضه وتعاكسه. إنه يحطِّم النظام القائم لأنَّ البشر، عندما يدركون

أنَّ المشاركة في العنف تتعارض مع المسيحية، لن يلتحقوا بالجندية،

وبجباية الضرائب، وبالقضاء والمحلَّفين والشرطة، وبكافة أشكال

المديريات، وبالتالي فمن الواضح أنه لن يكون هناك ذلك العنف الذي يعاني

من جرَّائه البشر في الوقت الراهن.

XII

عندما تستطيع أن تقول بصدق، ومن كل قلبك: يا ربُّ، يا إلهي! قُدني إلى

حيث تشاء. حينذاك فقط تتخلَّص من العبودية، وتصبح حرًّا بحقّ.

الإنسان الحرُّ يقود فقط ما يمكنه قيادته دون عوائق. ودون عوائق

بالمطلق يمكن للمرء قيادة نفسه. وبالتالي، إذا ما رأيت إنسانًا يريد

قيادة الآخرين، لا قيادة نفسه، فاعلم أنه ليس حرًا، بل بات عبد رغبته

في التسلُّط على الآخرين.

(إبيكتيتوس)

ما الذين يمكن أن يفعله هؤلاء المئات، الآلاف، لنفترض مئات الآلاف من

صغار الناس، العاجزين والمشتتين، في مواجهة عددٍ هائل من البشر

المتَّحدين في دول، والمسلَّحين بكافة أسلحة العنف الفتَّاكة؟ لا يبدو

الصراع غير متكافئ فحسب بل يبدو مستحيلاً، غير أنَّ نشوء الصراع بالكاد

يمكنه أن يكون موضع شكٍّ، تمامًا مثل الصراع بين الغروب والشروق.

هاكم ما كتبه أحد الشباب الذين يقبعون في السجون بسبب رفضهم أداء

الخدمة العسكرية:

يصدف لي أحيانًا التحدُّث إلى جنود الحراسة، وفي كل مرة أبتسم بصدق

عندما يقولون لي: "آخ يا ابن بلدي، سيئٌ أن يمضي شبابك في المعتقل". -

أليس كل شيء سواء - أقول لهم - فللجميع النهاية ذاتها.

- لما كانت حالك سيئة لو أنك خدمت في السَّرية.

- لكني مرتاحٌ أكثر هنا - أقول لهم - مما أنتم عليه في السرية.

-ما الذي يمكن قوله - يقولون بفكاهة وسخرية - الأمور الجيدة قليلة.

أربعة أعوام سجن. لو أنك خدمت لكنت رحلت إلى بيتك منذ زمن بعيد.

ويهزُّون رؤوسهم ويستغرقون في التفكير: عجيب!

أحاديث من هذا النوع تجري كذلك مع رفاقي في الزنزانة، رفاقي الجنود.

يقول لي جندي يهودي: "إنه أمرٌ مثير للاستغراب. كم تُعذَّب، ومع ذلك

أنت مرحٌ ومنتعش دائمًا". ورفاقي الآخرون في الزنزانة، عندما يشعر

أحدهم بالحنين أو الحزن، يقولون له: "يا لك! لم تلحق أن تُسجن وها أنت

مغتمٌّ! انظر إلى الأب (هكذا كانوا يدعونني بسبب لحيتي القصيرة)، ها هو

سجين منذ أمدٍ طويل، ومع ذلك هو مرح". وهكذا، كلمة تلو أخرى، ينعقد

الحديث فيما بيننا. يحدث أن نثرثر ثرثرات فارغة، ويحدث أن نُجري حديثًا

حاذقًا: عن الله، عن الحياة، وعن كل ما يشغل بالنا. أو أن يتحدث أحدهم

عن حياته في القرية، وكم أشعر بشعورٍ جيد عندما أسمع أحدهم يقول:

"وهكذا، على العموم، معيشتي لا بأس بها".

إليكم ما كتبه شخص آخر:

لا أقول إنَّ حياتي الداخلية متماثلة، إذ هناك لحظات ضعف، ولحظات فرح.

أشعر بأني على ما يرام الآن، ورغم ذلك يجب التمتُّع بالكثير من القوة

لكي أنظر إلى ما ألاقيه في حياة السجن نظرةً ظافرة، فعندذاك أحاول

التغلغل إلى تفاصيل الأشياء، وأُقنع نفسي بأنَّ هذا كله يحدث في برهةٍ

فقط، وبأنَّ في داخلي قوة أكبر مما يحتاجه هذا الحدث، وحينها ينير

الفرح قلبي من جديد، وأنسى كل ما يجري. وهكذا، في الصراع الداخلي، تمضي

الحياة.

وإليكم ما كتبه ثالث:

تمَّت محاكمتي في 28 آذار، وحُكم علي بالسجن خمس سنوات وخمسة أشهر وستة

أيام في مركز الاعتقال. لن تصدِّقوا كم شعرت بالخفَّة والمرح بعد

المحاكمة: تمامًا كما أنك تشعر بالخفة بعد أن تُنزل عن ظهرك حِملاً

ثقيلاً، كذلك شعرت، بعد المحاكمة، بالخفة والنشاط، وأتمنى أن يدوم هذا

الشعور الجيد إلى الأبد.

لكنّ الأمر ليس كذلك بالنسبة للحالة الروحية لأولئك الذين يستخدمون

العنف، ويخضعون له، ويشاركون فيه. آلاف، ملايين، الناس هؤلاء، بدلاً من

شعور المحبة الطبيعي والفطري للبشر تجاه إخوانهم يُكنُّون تجاه كل

البشر، باستثناء حلقة صغيرة مِمّن يُفكِّرون مثلهم، فقط مشاعر الكراهية

والإدانة والخوف، ويقمعون المشاعر الإنسانية في أنفسهم إلى درجة أنَّ

قتل الإخوة يبدو لهم شرطًا حتميًا لخير حياتهم.

«إنكم تقولون: الإعدام قاسٍ، لكن ما العمل مع هؤلاء الأنذال؟ - يقول

الآن في روسيا أولئك الناس من حلقة المحافظين - في فرنسا حققوا

الاستقرار بعد، لا أذكر، كم ألف رأس. فليتوقَّفوا عن صنع وتفجير

القنابل، ونحن سنتوقَّف عن شنقهم». وبهذه القسوة اللاإنسانية ذاتها

يريد ويتمنَّى قوَّاد الثورة موت الحكَّام، ويريد ويتمنى العمال

والفلاحون الثوريون موت الرأسماليين والإقطاعيين.

هؤلاء الناس يعلمون أنهم يفعلون ما هو غير ملائم وما لا يجب، وهم

خائفون ويكذبون ويحاولون تحريض الكراهية في أنفسهم، ولكي لا يبصروا

الحقائق يكبتون في أنفسهم تلك الحقيقة الكامنة فيهم، التي تناديهم،

ودون انقطاع يعانون أقسى العذابات: العذابات الروحية.

يعلم بعضهم أنهم يفعلون ما هو متناسب مع طبيعة البشر جميعًا، ويفعلون

الأمور التي تسير إليها البشرية، وما يمنح قطعًا الخير للإنسان الفرد

وللبشر أجمعين. وآخرون، مهما حاولوا إخفاء ذلك عن أنفسهم، يفعلون

الأمور التي لا تتوافق مع طبيعة البشر جميعًا، ما تبتعد عنه البشرية

أكثر فأكثر، ويفعلون ما يعاني منه الإنسان الفرد والناس جميعًا بمن

فيهم هم أنفسهم.

من جهة، العبودية والخوف والحَجْب، ومن جهة أخرى، الحرية والطمأنينة

والكشف. من جهة عدم الإيمان، ومن أخرى الإيمان. من جهة الباطل، ومن

أخرى الحق. من جهة الكراهية، ومن أخرى المحبة. من جهة الماضي المُكرِب

البالي، ومن أخرى المستقبل السعيد القادم. فأيُّ شكٍّ يمكن أن يكون في

الجهة التي سوف تنتصر؟

لقد عبَّر كاتب فرنسي متوفَّى عن حقيقة دامغة عندما كتب هذه الرسالة

المُلهمة والمذهلة:

القوة الروحية لم تمارِس، ولم تفرض، قط بهذه القوة سلطانها على

الإنسان، مثلما يحدث الآن. إنها، كما يمكن أن يُقال، منتشرة في كل

الهواء الذي يتنفسه العالم. تلك النفوس الفردية بعض الشيء التي كانت

تتمنَّى، منفردةً، انبعاث العالم، كانت تبحث شيئًا فشيئًا عن، وتدعو،

بعضها بعضًا، فتقاربت وتحالفت، وفهمت ذاتها، وشكَّلت جماعة، هي مركز

الثقل الذي تنزع إليه الآن نفوس أخرى من جهات الدنيا الأربع، كما تطير

القبَّرات نحو المرآة. لقد شكَّلت، بهذه الطريقة، روحًا جماعيةً عامَّة

لكي يحقق البشر معًا في المستقبل، بوعيٍّ وتدفُّق جارف، الوحدة

المستقبلية، وتقدُّم القوميات الصحيح، والتي كانت معادية لبعضها بعضًا

حتى وقتٍ قريب. هذه الروح الجديدة أجدها وأعرفها في الظواهر التي تبدو

نافيةً لها أكثر من أيِّ شيء آخر.

إنَّ تسلُّح الشعوب كلها هذا، هذه التهديدات التي يتبادلها ممثلوها،

هذا التجدُّد في اضطهاد شعوبٍ معينة، هذه العدائية بين أبناء البلد

الواحد، وحتى زمالات السوربون هذه، هي ظواهر حمقاء في جوهرها، لكنها

ليست نُذُرًا حمقاء. إنها الاختلاجات الأخيرة لما ينبغي أن يختفي.

المرض، في هذه الحالة، ليس سوى مجهود إنعاشي من قِبل الجسد للخلاص من

البداية المميتة.

أولئك الذين استغلُّوا، وكانوا يأملون أن يستغلُّوا لأمدٍ طويل، أكاذيب

الماضي، يتحالفون فيما بينهم بهدف منع كافة أشكال التغيير. ونتيجة ذلك

هي: هذا التسلُّح، هذه التهديدات، هذه الاضطهادات، لكنكم إذا ما نظرتم

بانتباه أكثر فسترون أنَّ هذا كله مجرَّد مظاهر خارجية فحسب، إنَّ هذا

كله هائل، لكنه فارغ. لا توجد روح في هذا كله: فقد انتقلت إلى موضعٍ

آخر. ملايين الناس المسلَّحين هؤلاء، والذين يتدربون كل يوم على حرب

الدمار الشامل، لم يعودوا يكرهون الذين يجب عليهم أن يقاتلوهم، ولن

يجرؤ أحد من رؤسائهم على إعلان الحرب.

أما فيما يتعلَّق بالشكاوى التي تُسمع من أسفل، حتى الحديثة منها، فقد

بُدِأ بالردِّ عليها من أعلى، مع الاعتراف بعدالة عظمة الرحمة وصِدقها.

لا بدَّ للتفاهم المتبادل أن يحلَّ في وقت قريب، وهو أقرب مما نعتقد.

لست أدري ما إن كان هذا يحدث لأني سأرحل قريبًا عن هذا العالم، ولأنَّ

النور الطالع من وراء الأفق، الذي ينوِّرني، يُعتِّم على بصري، لكني

أعتقد أنَّ عالمنا يدخل عهد تحقيق الكلمات القائلة: "أحبُّوا بعضكم

بعضًا"، بغضِّ النظر عمَّن قال هذه الكلمات: إله أم إنسان.

(دوما الابن)

أجل! فقط في تحقيق قانون المحبة في الحياة، ليس بمعناه المقيَّد بل

بمعناه الحقيقي الذي لا يجيز أية استثناءات، فقط في هذا يكمن الخلاص من

ذلك الوضع المرعب الذي يزداد بؤسًا أكثر فأكثر، والذي يبدو بلا مخرج،

والذي تعيشه شعوب العالم المسيحي في الوقت الراهن.

XIII

يمكن للعيش المشترك أن يتحسَّن فقط عن طريق تفاني الناس. يُقال: "عصفور

واحد لا يصنع ربيعًا"، ولكن هل يُعقل، بسبب أنَّ عصفورًا واحدًا لا

يصنع ربيعًا، أن لا يطير العصفور الذي يشعر بقدوم الربيع، وأن ينتظر؟

إذا ما تمَّ انتظار كل برعم وعشبة على هذا النحو فلن يحلَّ الربيع

أبدًا. والأمر كذلك بالنسبة لنا أيضًا: لا ينبغي، من أجل إقامة ملكوت

الله، أن نفكر: هل أنا العصفور الأول أم الألف؟

عِش حياتك، محققًا مشيئة الله، وكن على ثقة من أنك، فقط بهذه الطريقة،

سوف تساعد، بشكل مثمر، على تحسين الحياة العامة.

يجثم على كاهل البشر في العالم عبء الشرِّ المخيف، ويسحقهم. والناس

القابعون تحت هذا الثقل، الذي يسحقهم أكثر فأكثر، يبحثون عن سُبُلٍ

للخلاص منه. إنهم يعلمون أنهم، بقواهم المشتركة، يستطيعون رفع هذا

الثقل وإلقائه عن ظهورهم، لكنهم عاجزون عن الاتِّفاق على القيام بذلك

معًا، وكل فرد ينحني أكثر فأكثر لكي يتوضَّع الثِّقل على أكتاف

الآخرين، والثِّقل يسحق البشر أكثر فأكثر، ولكان سحقهم نهائيًا منذ

زمنٍ بعيد لولا وجود أناس مسترشدين في أفعالهم، لا بأوهامهم المتعلقة

بنتائج الأفعال الخارجية، وإنما فقط بالتوافق الداخلي للفعل مع صوت

الضمير. وأناس كهؤلاء كانوا، ومازالوا، مسيحيين لأنَّ جوهر المسيحية

ومعناها الحقيقي يكمن في أنهم، بدلاً من غاية خارجية يتطلَّب تحقيقها

موافقة الجميع، يضعون لأنفسهم هدفًا داخليًا لا يحتاج تحقيقه موافقة

أحد. وبالتالي فالخلاص من الاستعباد الذي يعيشه البشر غير ممكن بالنسبة

للعوام، وقد حققته المسيحية، وتحققه، فقط عن طريق إحلال قانون المحبة

محلَّ قانون العنف.

لا يمكنك معرفة غاية الحياة المشتركة كليًا - يقول التعليم المسيحي

لكلِّ الناس - وهي تتمثَّل لك فقط كمزيدٍ من الاقتراب نحو خير العالم

ككل، نحو تحقيق ملكوت الله؛ أما غاية الحياة الشخصية فمعلومة لك دون

شكٍّ، وتكمن في أن تُحقق في ذاتك كمال المحبة الأسمى، الذي لا بدَّ منه

من أجل تحقيق ملكوت الله، وهذه الغاية معلومة لك، ويمكنك بلوغها

دائمًا. ربما لا تكون معروفة لك الأهداف الخارجية الخاصة الأفضل، وربما

تكون هناك حواجز تعيق تحقيقها، لكن التوجُّه نحو الكمال الخارجي عبر

مضاعفة المحبة في ذاتك وفي الآخرين لا يمكن لأحد أو لشيء إيقافه. وبحسب

المرء أن يضع لنفسه، بدلاً من هدفٍ عام خارجيٍّ كاذب، غاية الحياة

الداخلية الحقيقية الوحيدة، اليقينية والقابلة للبلوغ، حتى تتبدَّد،

على الفور، كل تلك الأهداف التي كان المرء مقيّدًا إليها بقيدٍ لا

ينفصم، وسيشعر بنفسه حرًّا تمامًا...

يمكن للمسيحي أن يتحرر من شريعة الدولة عبر إدراكه عدم حاجته إليها، لا

لنفسه ولا للآخرين، وأن يعتبر أنَّ العيش من خلال قانون المحبة، الذي

يعتنقه، مكفول أكثر من القانون المرتكز إلى العنف. فبالنسبة للمسيحي

الذي يدرك متطلبات قانون المحبة، كل متطلبات قانون العنف ليس فقط لا

يمكنها أن تكون إلزامية له، وإنما هي تتمثَّل للبشر الأكثر ضلالاً،

الذين يستسلمون للأكاذيب والأباطيل.

إنَّ الدين المسيحي بمعناه الحقِّ، المشتمل على عدم مقاومة الشرِّ

بالعنف، يُحرِّر البشر من كافة أشكال السلطة الخارجية. بل إنه لا

يُحررهم من السلطة الخارجية فحسب، فإضافةً إلى ذلك يمنحهم إمكانية بلوغ

ذلك التحسين للحياة، الذي يبحثون عنه دون جدوى عبر تغيير الأنماط

الخارجية للحياة.

يتوهَّم البشر أنَّ أوضاعهم سوف تتحسن بنتيجة تغيير الأنماط الخارجية

للحياة، لكن تغيير الأنماط الخارجية يكون دومًا مجرَّد نتيجة لتغيُّر

الوعي، وتتحسَّن الحياة بمقدار ما يكون هذا التغيُّر قائمًا على تغيُّر

الوعي.

إنَّ كافة التغيُّرات الخارجية لأنماط الحياة، والتي لا تستند إلى

تغيُّر الوعي، ليست فقط لا تُحسِّن وعي البشر بل تجعله أسوأ في معظم

الحالات. إذ ليست القرارات الحكومية هي التي قضت على ضرب الأطفال

والتعذيب والعبودية، وإنما التغيُّر في وعي البشر هو الذي استدعى هذه

القرارات. والتحسُّن في حياة البشر تَحقَّق فقط بقدر ما كان قائمًا على

تغيُّر الوعي، أي بقدر ما حلَّ قانون المحبة محلَّ قانون العنف في وعي

البشر. يعتقد البشر أنه إذا كان تغيُّر الوعي يؤثِّر في تغيير أنماط

الحياة فيجب أن يكون العكس صحيحًا أيضًا، وبما أنَّ توجيه النشاط إلى

التغييرات الخارجية أكثر متعةً وراحة (حيث تكون نتائج العمل مرئية)؛

فإنهم دائمًا يُفضِّلون توجيه قواهم نحو تغيير أنماط الحياة، وليس نحو

تغيير الوعي، وبالتالي فغالبًا ما يكونون منشغلين ليس بذواتهم وشؤونهم،

وإنما بما يشبهها. إنَّ العمل الخارجي، غير المجدي والعجول، الكائن في

بناء واستخدام الأنماط الخارجية للحياة، يحجب عن البشر فِعل تحوُّل

الوعي الداخلي الحقيقي، الوحيد القادر على تحسين حياتهم: هذه هي

الخرافة الأكثر إعاقةً لتحسين حياة الناس. إنَّ حياةً أفضل ممكنةٌ فقط

عندما يتحوَّل وعي البشر نحو الأفضل، وبالتالي فكلُّ مساعي الناس،

الراغبين في تحسين الحياة، يجب توجيهها نحو تغيير وعيهم ووعي الآخرين.

المسيحية بمعناها الحقِّ، وفقط مسيحية كهذه، تُحرر البشر من العبودية

التي هم فيها الآن، وفقط هي تمنحهم إمكانية التحسين الفعلي للحياة

الخاصة والعامة.

المفروض أن يكون واضحًا أن فقط المسيحية الحقَّ، التي تنبذ العنف، تمنح

الخلاص لكلِّ فرد، وأنها الوحيدة التي تمنح إمكانية تحسين عيش البشرية

المشترك، لكن البشر لم يستطيعوا تقبُّلها إلى أنْ تمَّ اختبار الحياة

تبعًا لقانون العنف بشكل تام، وإلى أن انتشرت ضلالات وعذابات وآلام

الحياة الدولتية في جميع الأرجاء.

غالبًا ما يكون البرهان الأكثر إثارةً للدهشة، حول لاحقيقية تعليم

المسيح وعدم قابليته للتطبيق، والذي يتمُّ إيراده هو أنَّ هذا الدين،

المعروف للبشر منذ 1900 سنة، لم يعتنقه البشر بكلِّ معانيه، وإنما

اعتنقوه ظاهريًا فقط. حيث يقول الناس:

رغم أنَّ هذا الدين معروف للناس كل هذه السنوات، إلا أنه لم يَغدُ

مرشدًا لحياة البشر، وإذا كان كلُّ شهداء وأنصار المسيحية هؤلاء قد

قتلوا دون جدوى، ودون أن يغيِّروا النظام القائم، فهذا يُظهر بوضوح

أنَّ هذه العقيدة ليست حقيقية، وغير قابلة للتطبيق.

إنَّ هذا القول، وهذا التفكير، يشبه قول الناس، وتفكيرهم، بأنَّ البذرة

التي بُذرت للتوِّ، إذا لم تُزهر وتعطِ ثمرة فورًا، فإنها ستكمن في

الأرض وتتفسَّخ، وهذا دليل على أنَّ هذه البذرة ليست حقيقية، ولا تصلح

للزراعة، ويجب دوسها بالأقدام. وكون أنَّ الدين المسيحي لم يُعتنَق

بكلِّ معانيه، عندما ظهر، واعتُنق ظاهريًا وبشكل محرَّف فقط؛ فإنَّ هذا

كان أمرًا محتومًا، ولم يكن منه مناص. لكن الدين، المحطِّم لجميع النظم

التي كانت قائمة في العالم، لم يكن بالإمكان اعتناقه بكلِّ معناه أثناء

ظهوره، لذا اعتُنق فقط بشكله الخارجي المحرَّف. فمعظم البشر آنذاك لم

يكونوا قادرين على فهم تعليم المسيح عبر الطريق الروحية فقط: كان يجب

إيصالهم إلى فهمه بحيث، إذ يرون أنَّ أي ارتداد عن الدين مميتٌ له، أن

يفهموا هذا في الحياة.

لقد تمَّ اعتناق الدين - وما كان للأمر أن يكون على غير هذا النحو -

كطقسٍ خارجي حلَّ محلَّ الوثنية، وسارت الحياة أبعد فأبعد على طريق

الوثنية. لكن تحريف الدين ارتبط ارتباطًا وثيقًا مع الأناجيل وكهَّان

المسيحية الباطلة، ورغم محاولاتهم كلها لم يستطيعوا أن يحجبوا عن البشر

جوهر الدين، الدين الحقِّ، فقد بدأ البشر يكتشفونه رغمًا عنهم، وصار

جزءًا من وعيهم.

على امتداد ثمانية عشر قرنًا كان هذا العمل المزدوج يجري: الإيجابي

والسلبي. فمن جهة، إبعاد البشر أكثر فأكثر عن إمكانية عيش حياة صالحة

وحكيمة، ومن جهة أخرى، المزيد فالمزيد من جلاء الدين بمعناه الحقِّ.

وفي وقتنا الراهن وصل الأمر إلى حدِّ أنَّ المسيحية الحقَّ، التي كان

يعرفها من قبل فقط قلَّة من الناس الذين يتمتعون بشعور دينيٍّ حيٍّ،

أصبحت الآن، في بعضٍ من مظاهرها، وعلى شكل العقائد الاشتراكية، حقيقة

في متناول كلِّ الناس البسطاء، بينما حياة المجتمع تتناقض، بفظاظةٍ

ووضوح شديدين، مع هذه الحقيقة في كل خطوة من خطواتها.

إنَّ وضع إنساننا الأوروبي، بإقطاعه وضرائبه وإكليروسه وسجونه ومقاصله

وقلاعه ومدافعه وديناميْته ومليارديراته وفقرائه، يبدو مرعبًا حقًا.

لكن هذا كله "يبدو" فحسب. فكل هذا، كل هذه الأهوال التي تُرتكب، إنما

تُصنع، أو قد تُصنع، من قِبلنا نحن. ولا يمكن لهذا كله إلاَّ أن يحدث،

بل يجب أن يحدث تبعًا لمستوى وعي البشر، حيث إنَّ القوة لا تكمن في

أنماط الحياة، وإنما في وعي البشر. ووعي البشر في منتهى التوتر

والتباعد إلى طرفين متناقضين، والتناقض صارخ. قال المسيح إنه قد غلب

العالم، وقد غلبه حقًا. إذ إنَّ شرَّ العالم، مهما كان مخيفًا، لم يعد

له وجود لأنه لم يعد له وجود في وعي البشر.

إنَّ تطور الوعي يجري في انتظام، وليس عبر قفزات، ولا يمكن على الإطلاق

العثور على فاصل يفصل مرحلة من حياة البشرية عن مرحلة أخرى، غير أنَّ

هذا الفاصل موجود؛ كما أنَّ هناك فاصلاً بين الطفولة والشباب، وبين

الشتاء والربيع، الخ. وإذا لم تكن مرحلة فاصلة محددة، ففترة زمنية

انتقالية. والإنسانية الأوروبية تعيش الآن هذه الفترة الزمنية

الانتقالية. كل شيء جاهز للانتقال من وضعٍ إلى آخر، وتلزم فقط تلك

الدفعة التي تُحقِّق التغيير. ويمكن لهذه الدفعة أن تحدث في أية لحظة،

إذ بات الوعي المجتمعي يرفض نمط الحياة السابق، وهو جاهز منذ زمنٍ بعيد

لتمثِّل نمط حياة جديد. والجميع، بتساوٍ، يعلمون هذا ويشعرون به. لكن

قوة عطالة الماضي، والتهيُّب أمام المستقبل، يجعلان ما بات حاضرًا في

الوعي منذ أمدٍ بعيد لا يتحول إلى واقع لفترةٍ طويلة أحيانًا. وفي

لحظات كهذه تكفي كلمة واحدة لكي يتلقَّى الوعي تعبيرًا، وبصورة آنية

تقوم تلك القوة البشرية الرئيسية في الحياة الجماعية - الرأي العام -

بتغيير البنيان القائم برمَّته دونما صراعٍ أو عنف.

إنَّ خلاص البشر من ذلِّهم وعبوديتهم وجهلهم لا يتمُّ عبر الثورات، ولا

عبر اتحادات العمال أو مؤتمرات السلام، وإنما يتمُّ عبر أبسط السُّبل،

وذلك بأنَّ يقوم كل إنسان يتمُّ استدعاؤه للمشاركة في العنف ضد إخوانه،

مُدركًا في ذاته "أناه" الروحية الحقيقية، بأن يتساءل في حيرة: ولماذا

قد أفعل ذلك؟

لن تنقذ البشرية ثورات المنظمات النقابية الاشتراكية أو الشيوعية،

الخبيثة منها أو الحكيمة، ولا المحاكم الدولية، أو غير ذلك، وإنما فقط

الوعي الروحي عندما يصبح شاملاً وعامًا. إذ يكفي أن يستيقظ الإنسان من

خَدَره الذي يحجب عنه رسالة الإنسان الحقيقية، حتى لا يرفض فحسب مطالب

الدولة بل وأن يشعر بدهشةٍ وغضبٍ هائلين من أنَّ في إمكان أحدهم أن

يتوجَّه إليه بمطالب كهذه.

«وهذه اليقظة قد تحدث في أية لحظة» - هذا ما كتبته قبل خمسة عشر عامًا.

«وهذه اليقظة تحدث الآن» - أجرؤ على كتابة هذا الآن. وأعلم أني،

بسنواتي الثمانين، لن أشهد ذلك، لكني أعلم بثقة، مثل ثقتي بأنَّ الربيع

يتلو الشتاء، وأنَّ النهار يتلو الليل، أنَّ أوان ذلك قد حلَّ في حياة

إنسانيتنا المسيحية.

ترجمة: هفال يوسف

*** *** ***