الوعي: الوحدة والثنائية

ألكسندر

لوِون

توسُّع الوعي

تطوَّرَ في العقد الأخير اهتمام متزايد فيما يُدعَى بتوسيع الوعي.

وتشكِّل البؤرة المركَّزَة حول توسُّع الوعي جزءًا من مقاربة إنسانية

داخل علم النفس الذي وُلِدَ من تمارين التدرب على الإحساس، وحركة

اللقاء، والعلاج الغشتالتي[1]،

والمنهج الحيوي الطاقي، وقوالِب أخرى في توسيع احتياز الوعي للذات

وللآخَرين. وبما أن المنهج الحيوي الطاقي ساهم هذا التطور، وينتمي

للمقاربة الإنسانية، فمن الأهمية بمكان فهم دور الوعي الذي يقوم به في

هذه المقاربة، فضلاً عن تقنياتها في التوسُّع من خلال هذه المقاربَة.

علينا أن ندرك بالرغم من ذلك واقع أن هذه ليسَت فكرة جديدة في الثقافة

الإنسانية، لأن الثقافة هي نتيجة استمرار جهد الإنسان في توسيع وعيِه.

فكل خطوة تجري في حثِّ الثقافة للكمال – أي في الدين، وفي الفنون، وفي

العلم الطبيعي، وفي الحكومة، فهذا كله يمثِّل توسُّعًا للوعي. جديدة هي

البؤرة الواعية للضوء المسلَّط على الحاجة لهذا التوسُّع. وهذا العنصر

الجديد يوحي إليَّ بأن أشخاصًا كثيرين يختبرون الثقافة المعاصِرة،

كعَرض ينفيهم ويحدُّهم، وإذاك هم يشعرون بأنهم مخنوقون نفسيًا من خلال

توجُّه أكثر مادِّيةً تدريجيًا. فالأشخاص يشعرون بحاجة يائسة لتنفس

هواء نقي، وإنعاش العقل والرئتين.

اليأس هو الحث الأكثر قوة على التغيُّر، ولكن ليس من أجل هذا يُعتبَر

الأكثر وثوقًا. إننا ندرك أقل بكثير طبيعة الوعي، وفي يأسِنا لإجراء

تغيرات، فإننا نحبِّذ بسهولة التغير الخاطئ. إن اليأس متواتر غالبًا في

جعل الشخص يقفز من المقلاة إلى المحرقة. وإنه لمن السذاجة أن نظن بأننا

نتغير دائمًا نحوَ الأفضل: فالأشخاص، وكذلك الثقافات بإمكانِها الذهاب

بشكل فظيع إلى الحضيض حسب الظروف، كما أن مجرى التاريخ يدوِّن عصورًا

من عدم التطور، وعصورًا أخرى من التطور. ويكاد يكون صحيحًا بشكل ثابت

الواقِع بأن رد الفعل تجاه أية حالة مُعَيَّنَة تبلغ الطَّرَف الأقصى،

وبعدها تأتي مرحلة حيث يحصَلُ فيها اندماجٌ بطيء للنقيضين لكي يُؤدِّيَ

بذلك إلى بداية حركة جديدة متصاعِدة.

إذا كانت ثقافتنا والوعي الذي يمثِّلها يمكن تسميتها بالإوالية (القائل

بالمذهب الآلي)، فإن رد الفعل عليها سوف يقود إلى الصوفية (السرانية).

ويستدعي هذان المصطلحان تعريفًا ما. فالإوالية الفلسفية (مذهب قائل بأن

جميع حركات الكون ناشئة عن القوة الآلية) تقف على مبدأ ارتباط مباشَر

وحالي بين العلة والمعلول. بما أن هذا الافتراض يكمن تحت سطح الواعية

أمام منظوريتنا للعالَم التكنولوجي العلمي، فمن الممكن وصفها على أنها

إوالية (أي القائل بالمذهب الآلي). فإن مثالاً بسيطًا للفكر الإوالي

يمكنُه اعتبار الجريمة كنتيجة للفقر. إنه من الواضِح بأن ثمة علاقة بين

الجريمة والفقر، يُعبّر عنها بالقول: "الفقر يغذي الجريمة". ولكن

اعتبار الفقر بأنه سبب الجريمة فهذا أمر ساذج، لأنه يتجاهل بالكامل

العوامل النفسية الدقيقة، والمعقدة التي تحدِّد السلوك. يُسجَّل فشل

هذا النمط من التفكير في المعدَّل المرتفع للجريمة التي تحصَل في فترات

ازدهار الاقتصاد.

يُنكِر الموقف الصوفي (السراني) عملية قانون العلة والمعلول، لأنه يفهم

بأن كل الظواهر هي تجليات لوعي كوني، مُنكِرًا بذلك أهمية الوعي

الفردي. ففي عالَمٍ حيث قانون السببية هو عبارة عن مجرد وهم. فالفعل

ليس له معنى. والصوفي (السراني) يُرى مكرهًا من خلال عقائده على الهروب

من العالَم، والعودة إلى ذاته في البحث عن المعنى الحقيقي للحياة،

وههنا يكتشف الوحدة بين الحياة كلها والكون. أو على الأقل، فهذا ما

يسعى باستمرار لبلوغه لأن الحياة لا تسمح بانسحاب كلي من العالَم الذي

يسندُه، إلا إذا كان هذا الانسحاب من خلال الموت نفسه. فلا الصوفي

(السراني)، وما من كائن إنساني آخَر، يستطيع أن يتجاوز وجوده الجسماني

بشكل كامِل.

في وضعِنا الراهِن من رد فعل ضد الفلسفة الإوالية (القائلة بالمذهب

الآلي) لثقافتِنا، من المُمْكِن أن نؤخذ بسهولة للاعتقاد بأن الإجابة

تكمن في الصوفية (السرانية). وبالفعل فقد كان الكثير من الأشخاص الذين

عادوا إلى أنفسهم، في البحث عن تحرير وعيِهم من قيود الإوالية الفلسفية

(مذهب قائل بأن جميع حركات الكون ناشئة من القوة الآلية). لا أعتقد أن

هذا للأفضَل، ولكن، ليس لأن الصوفية (السرانية) خاطئة، وإنما لأنه يوجد

شيء ما من الحقيقة في هذه الحالَة. ولكن، في الحقيقة، ولا حتى الإوالية

الفلسفية خاطئة، لأن العلم أظهر فعالية قانون العلة والمعلول في بعض

الحالات، ففي أنظمة مغلقة حيث كل المتغيرات يمكن أن يُسَيطَر عليها أو

تُحدَّد، ليست المعرِفَةُ ممكنةً ولا السيطرة على كل المتغيرات التي

تؤثر في السلوك الإنساني بطريقة لا يكون فيها قانون السببية ممارسًا

بشكل كامل في حالٍ كهذه. ومن جهة أخرى، ثمة إوالية فلسفية في الحياة،

بالإضافة إلى دينامية ما، لأنه إذا ما طعَنْتُ بسكّين في قلب أحدهم،

فمن البديهي أن هذا الآخَر سوف يموت بمقدار ما أكون قد دمرت قدرة القلب

على أن يقوم بوظيفتِه الآليّة في ضخِّ الدم.

إذا لم تكن إحداهما خاطئة، فهذا يعني أن كليهما صائب جزئيًا، وتكمن

مهمتنا في فهم ما هي الحقيقة الكاملة، وكيف أن كلاً منهما يُدرَج في

هذه اللعبة. دعوني أضع الأشياء على النحو التالي: ثمة صحة موضوعية في

الحالَة الإوالية. ففي عالَم الأشياء والأغراض، وبشكل رئيسي، عالَم

الأشياء المادية، وقانون العلة والمعلول تبدو عرضةً للتطبيق. والصوفي

(السراني) يستطيع الدفاع عن الصحة الذاتية لأنه يصِف عالمًا روحيًا حيث

الأشياء لا وجود لها. ولكن، العالَمين يوجدان لأنه ما من الاثنين ينكِر

الآخَر، ويكون الكائن الإنساني الطبيعي على اتصال بكليهما، وهو بقدر ما

يختبِر الفاعل فهو كذلك يختبِره أيضًا كموضوع. لا أعتقد بأن هذا

الاختبار هو خبرة إنسانية بشكلٍ خاص. فالكائنات الحيوانية العليا تبدو

أنها تنشط في كلا العالَميْن أيضًا، ولكن ما هو مقصور على الإنسان يكون

الوعي الذي يتمتَّع بالقطبية لكلا العالَميْن. ميزة الإنسان أيضًا

إمكانية شطره الوحدة الداخلية – الخارجية، بما أنه انتهى إلى التمكُّن

من تجزيء وحدة الذرة مؤديًا بذلك إلى الذعر الموضوعي من القنبلة

النووية، والذي هو الاتصاف (تحول الصفة إلى موصوف) للذعر الشخصي من

تدمير العالَم الذي نعيشُه من خلال شخصية شيزوفرينية.

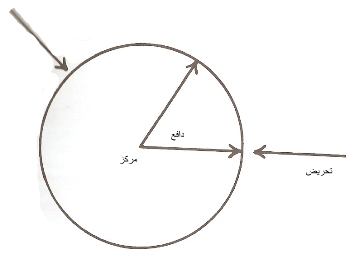

يستطيع رسم بياني بسيط إظهار هذه العلاقات بشكلٍ أكثر وضوحًا من تلك

التي للكلمات. سوف نقدِّم الكائن الإنساني من خلال دائرة بمركز أو

نواة. فالدوافع التي تصدر من المركز أو الجوهر، بوصفِها طاقة نبضية،

تنساب إلى الخارج مثل أمواج في الاتجاه المحيطي للدائرة عندما يتفاعل

الكائن الحي بشكل متبادَل مع الوسيط المحيط. وفي نفس الوقت فالمحرّضات

التي تصدر عن العالَم الخارجي تنعكِس على الكائن الحي الذي سيستجيب على

البعض منها.

يخطرُ على بالي بالنظَر إلى الصورة كائن وحيد الخلية محاط بغشاء خاص

قابل للنفوذ على نحوٍ نصفي، ممثلاً في الصورة من خلال دائرة. فحياة

الكائن الإنساني تبدأ كخلية واحدة، وعلى الرغم من أن الخلايا تتكاثر

على نحوٍ هائل، حتى تخلق فردًا، فالشخص في وحدتِه الطاقية يحتفِظ

بالهوية الوظيفية مثل خلية وحيدة كانت أصله. إن غشاءً حيًا يحيط بكل

كائن حي، يخلق فردانيته بالقدر نفسه الذي يفصل به نفسه عن العالَم.

يدرك الشخص في الحالَةِ السويَّة اتصالَ مركزه مع العالَم الخارجي.

فدوافع قلبه (مركز نبضي) تنساب باتجاه العالَم ويدرك أحداث العالَم

التي تبلغ قلبَه. وطالما أن الكينونة المسؤولَة هي القلب فالمرء يشعر

بنفسِه متحدًا مع العالَم والكون. فالشخص لا ينطلِق إلى العالَم على

نحوٍ آلي فقط، كما تريد نظرية السلوك المشروط أن تجعلَنا نعتقِد، ولكن

يُستجاب بمشاعر تأتي من القلب، هي ثمرة خصوصية ذلك الكائن الإنساني.

ولكن على قدر ما لدى الشخص من وعي لفردانيته، فلديه الوعي أيضًا بأن

أفعال الاستجابات العفوية تؤثِّر على العالَم، وعلى الأشخاص الذين

يسكنون فيه على نحوٍ سببي، قادرين إذاك على اتخاذ المسؤولية على

عاتقِهم من خلال أفعالِهم. فالسببية تعمَل فعليًا: فإذا قلتُ شيئًا ما

يجعلك زعلانًا، وإذا قمتُ بأمرٍ ما يجرح شعورك، فعليَّ تحمُّل مسؤولية

الألَم الذي سبَّبتُه لك.

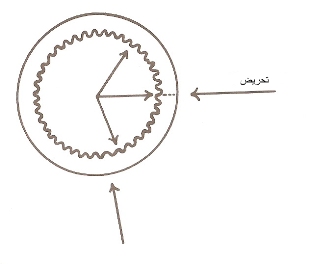

يجري تشويش هذه الحالَة الطبيعية عندما يتكون في الإنسان "درعًا

عضليًا"، وفقًا لرايش. ففي الرسم البياني التالي، يُمثَّل هذا الدرع من

خلال خط متموِّج تحت سطح غشاء الكائن الحي. وفي الحقيقة، فالدرع يشطر

مشاعِر المركز إلى جانب، والأحاسيس المحيطية إلى جانب آخَر. وعند

القيام بذلك، فما يحصَل هو انقسام لوحدة الكائن الحي، والوحدة الحقيقية

لعلاقتِه مع العالَم. وهكذا يصبِح للشخص مشاعِر داخلية، وردود أفعال

خارجية، فإن عالَمًا داخليًا، وعالمًا خارجيًا يتواحد معه، ولكن بسبب

الانقسام، فالعالمان ليسا متواحدين معًا. إن عملية "التدرُّع العضلي"

هي مثل جدار. ويستطيع الشخص أن يكون إلى الجانب من هنا، أو إلى الجانب

من هناك. ولكن أبدًا لا يكون بعد ذلك معهما في الوقت نفسِه.

أعتقِد بأننا الآن في وضعٍ يؤهِّلنا لفهم مشكلة التصوف (السراني) نقيض

الإوالية الفلسفية. كلا الموقفين هما نتيجَتان لحالَة الدرع العضلي.

يحيا المتصوف (السراني) في العالَم الخارجي، وهو ينزع للانفصال عن

الأحداث الخارجية. وبالنسبة له قانون السببية غير مهم في حد ذاته، وما

يهمُّه فقط هو محاولة الدخول في اتصال مع المركز النبضي. وإذا حاول

المتصوف (السراني) أن يتغلغل في عالَم الأشياء، سوف يتعيَّن عليه

العبور إلى الجانب الآخَر من الجدار. وعلى هذا النحو سوف يخسَر الاتصال

مع مركزه. والإوالية التي تكون في الجانب الآخَر من الجدار فقدَت

الاتصال مع مركزها، فكل ما يشعر ويُرى، يشكِّل ما يُعتقَد بأن الحياة

لا تتجاوز الانعكاسات المشروطة. وبما أن الأشياء والأحداث تحدِّد ردود

أفعالها، وطاقاتِها ملتزِمَة باستخدام الوسَط المحيط الذي هو بالنسبة

لها حليف وعدائي بطبيعتِه.

إن الوعي الصوفي (السراني) هو بالضبط نقيض للوعي الإوالي (نسبةً

للإوالية القائلة بالمذهَب الآلي). وهذا الأخير هو الأكثر ضيقًا

وبؤرتُه أكثر انحصارًا لأنه يتعيَّن على كل مواضيع الوسَط المحيط أن

تكون معزولة لكي تكون تحت السيطرة. وأيضًا على الأحداث أن تكون

منفصِلَة، ومدروسة كوقائع خاصة، وبالنتيجة يتناهى التاريخ لكي يُرى

كسلسلة من الأحداث أكثر من أن يكون كما لو أنه نضال مستمر وصراع للشعوب

كي تحقق قدرتها الحياتية. ليسَت لديّ النيَّة بخلق صورة عن الوعي

الإوالي أنه سيئ بشكلٍ كامِل، لأنه انبثِق من حسٍّ قوي بالفردانية

وأنانية الإنسان الغربي التي أتت بعد قرون من الجهود لكي تؤكِّد حرية

الفرد. وبدورِه الوعي الصوفي (السراني) متَّسِع، ولكنه واسِع لدرجة

كبيرة تصِل في هيئتِه النهائية إلى الذوَبان وفقدان الاتجاه. أفترِض

أنه بإمكانِنا القول ببساطَة إنه ليس ممكنًا للإوالي أن يرى في الأشجار

غابة (منذ أن كانت نيته تكمن في قطع هذه الأشجار) وبدورِه فالوعي

الصوفي (السراني) لا ينظر في غابة أشجارها. أستحضر إلى ذاكرتي أيضًا

بعض الأشخاص الذين هم "مُغرَمون" إلى حد كبير بالأشخاص إلى درجة أنهم

لا يستطيعون رؤية ولا إجابة الشخص الذي يقِف أمامَهم. يحضُرُني الآن

تشابهًا آخر: الصوفي (السراني)، وهو يمشي بعينين محملِقتَيْن أمام روعة

الكون، في حين أنه لا يرى الحجارة في طريقه، وينتهي بأن يتعثر ويسقط

أرضًا. ولكن الإواليَّ، وهو يعير انتباهًا كبيرًا للحجارة التي

بإمكانها عرقلة طريقه، فهو على هذا النحو لن يستطيع رؤية جمال السماء.

لا يمكن حل نزاع كهذا من خلال محاولة القيام بكلا العملين، أو بعبارة

أخرى، النظر إلى أسفل، والنظر إلى أعلى في الوقت نفسه. فعليه أن يتحول

إلى بهلوان لكي يتسلَّقَ الجدار مراتٍ عديدة ومتتالية. تكمن الطريقة

الوحيدة في تحطيم الجدار إلى قطع متناثرة، مزيلاً بذلك الدرع العضلي،

أو محررًا التوترات التي هي بالضبط مجال عمل المنهج الحيوي الوظيفي

الطاقي. ولطالما بقِيَ الجدار قائمًا، فإن الشخص سوف يظل منقسِمًا بين

الصوفية (السرانية)، والإوالية الفلسفية، حيث إن كل إوالي هو صوفي

(سراني) في الخارج. وكل صوفي (سراني) هو إوالي (سطحي)، ذلك أنهما

متساويان جوهريًا. وتبديل موقف أحدهما من جانب إلى الجانب المعاكس، لا

يغيّر شيئًا. وهذا يفسِّر لماذا عالِم كبير مثل ايرفين شرودنغر

Erwin

Schrõdinger

عند عودتِه إلى العالَم الداخلي لمشاعره في ما هي الحياة؟

What is life

فإنه يفكِّر على نحوٍ صوفي (سراني).

الفكر الذي لا يمكن تصنيفه لا للإوالي ولا للصوفي (السراني)، إنه ما

ندعوه بالفكر الوظيفي. فأنا أعتبِر مفهوم الفكر الوظيفي كما أوضحَه

رايش، مثلَ أكبر فتوحات العقل الإنساني، فهو مفيد جزئيًا لفهم الوعي.

في المستوى الأول، نقول إن الوعي هو وظيفة، وليس حالة، مثل وظيفة

الكلام على سبيل المثال. يمكن الكلام أو الصمت حسب الحاجة، وبالتالي،

يمكن أن تكون واعيًا ولستَ متعلِّقًا بالظروف التي أنت فيها. ومن

الأهمية بمكان الإشارة إلى درجة التقارب بين الوعي والكلام دون الصوتي

الذي نقوم به في مُعظَم الأوقات تحت اسم الأفكار. وأيضًا من الأهمية

بمكان التأمل في أننا ننقل معلومات في حديث إلى أشخاص آخَرين، بينما

يعود الوعي إلى ذاتِه لاستقبال المعلومات. فثمة ارتباط باطني بين الوعي

وفعل الانتباه، لأنه بقدر ما نوجِّه انتباهنا أكثر نحو غَرَض ما،

فسيكون لدينا وعي أكثر لهذا الغَرَض.

لكن إذا كان الوعي وظيفة، فلديه معنى ضمني لقدرة. وليس لدى توسُّع

الوعي وجهة إلا إذا تم التفكير فيه على أنه زيادة للقدرة التي على

الشخص أن يتمتَّع بها لكي يكون واعيًا. إن انتقال الانتباه من شيء إلى

آخَر لا يوسِّع الوعي، ذلك أنه في هذه العملية لرؤية الجديد، فلن يكون

بمقدورِه رؤية القديم. فالوعي هو مثل منارة تضيء جانبًا من الحقل لكي

نستطيع الرؤية بوضوح، ولكن القيام بذلك، يترك باقي الحقل في الظاهِر

أيضًا أكثر ظلامًا. فالتغيير لا يُزيد في بؤرة النور، ولا في توسُّع

الوعي، لأن المنطقة الأولى تميل لكي تصبح مظلِمَة، ولا يتحوَّل حقل

رؤية الشخص (رؤية أو فهم). لأن عدم ثبات النور هو واقع حالة الوعي.

فالشخص الذي تبقى عيناه ثابتتين في منطقة واحدة من الحقل، لديه وعي

(قدرة) أكثر محدودية من ذلك الذي يستطيع إزاحة عينيه إلى أشياء أخرى.

عندما نقارن الوعي بنور، فلدينا الشروط الكافية لإدخال عدة عوامل

نستخدمها لقياسه. ومن الواضح أن النور اللامِع يُظهِر أكثر من ذلك الذي

للنور الضعيف. ينطبق الأمر نفسه على الوعي: فالشخص الذي رؤيته نيِّرة

وأكثر وضوحًا، كالسمع الأكثر حدَّة، والشمِّ الدقيق، والذوق الذي

ينتقي، وبعبارات أخرى، مع أعلى درجة من الحساسية المدرِكَة التي لديها

درجة من القِيام بعملٍ واعٍ أكثر رفعةً من ذلك الفرد الذي درجة حساسيته

ضئيلَة. إن العمق أو نوعية اختراق نور هي وظيفة حدَّة النور من جهة،

والبؤرة من جهة أخرى، توافقان عاملاً مشابهًا ضمن الوعي. فثمة أشخاص

يعانون طول البصر نفسيًا، حيث يفكرون بعمق، وينظرون بعيدًا. وهذا يعكس

نوعية وعي هذا الشخص. وإنه أمر جدي الضرر الناجم في حال أن الشخص لم

يستطِع أن يرى أيضًا ما هو أمام أنفه. وثمة أخيرًا إمكانية توسيع أو

تضييق حقل الإدراك، وأن يكون المرءُ قادرًا على التحرك بحرية في وسطٍ

للرؤى الصوفية (السرانية) والإوالية بسبب غياب الجدار.

عندما نعبِّر عن الوعي بهذه الطريقة، فليس صعبًا رؤية وظيفة الوعي

وفقًا لدرجة حيوية الشخص المتعلقة بشكل مباشَر بصحَّتِه الانفعالية.

ومع ذلك، فالأكثر أهميةً أيضًا النتيجة بأن قدرتَه على أن يكون واعيًا

مرتبِطة بالسياقات الطاقية للجسم، أي أنها مرتبطة بسياق الطاقة التي

لديه وبدرجة الحرية التي في داخلِه فهي التي تسمَح للطاقَة بالجريان.

يعكس الوعي حالة الاستثارة الداخلية، ففي الحقيقة، إن نور شعلته

الداخلية التي يجري إسقاطها على ستارين هما بعبارة أخرى سطح الجسم وسطح

العقل.

إن تشبيهًا أخيرًا سيكون بمقدوره المساعدة في توضيح هذه العلاقات.

نستطيع مقارنة ما يحصَل في الوعي بجهاز التلفاز. وهذا الأخير، يشتمِل

على مجموعةٍ من أدوات استقبال الإشارات لتوسيع مصدر الطاقة

(الإلكترونات) التي تُقذَف على شاشة حسَّاسَة. وعندما يكون الجهاز

شغَّالاً وموجته مضبوطة لاستقبال الإشارات التي تصل إليها، فالشاشة

تستضيء، وتظهر الأشكال. الوضوح وبريق الشكل يُحدَّدان من خلال قوة تيار

الإلكترونات، ومن خلال حساسية الشاشة. تفعل عوامل مشابهة لهذه في حالة

الوعي والمعرفة: حمولة طاقة الدوافِع التي تسيل من المركز وحساسية

السطحين، أي حساسية الجسم والعقل. نقول بأن لدى الأشخاص جلد ناعم أو

خشن، وذلك وفقًا لدرجة حساسيته. إن جسمًا دون جلد ليس لديه القدرة على

تمثُّل التحريضات المتلقاة، وإذاك فالشخص لديه حساسية مفرِطَة لكونِه

قابلاً للانجراح إزاء كل نسمة تهب. فهذه الحالَة هي وضع مؤلِم إلى أقصى

حد.

إن جهاز التلفاز هو تركيب آلي، ولكن بسبب المظهر الآلي لتأدية وظيفة

الجسم، فمن الممكن القيام بمقارنات كهذه. ومع ذلك فلدى الجسم مصدره

الخاص للطاقة، والأنا أو الإرادة تقود هذا المصدر وفقًا لحاجاتِه. إننا

نستطيع رصدَ وعيِنا نحو جزء من الجسم أو نحو آخَر حسب إرادتنا. نقوم

بهذا بتركيز انتباهنا على بؤرة في الجزء الذي هو في حيِّز السؤال. فعلى

سبيل المثال، بوسعي النظَر نحو قدمي للحظة، وأن يكون لدي صورة عنها،

فأحركها وأشعر بها على نحو إحساس حركي، وأترك الطاقة تنساب وأشعر بها

تسيل إلى تلك البؤرة، وفي هذه الحال، سوف تبدأ هذه البؤرة بالشعور

بالتنميل والرجفان. فقط إذاك أحوز على الوعي بقدمي كجزء حي وحسَّاس من

وجودي. فثمة عدة مستويات من الوعي التي تتطلَّب توضيحًا.

لقد ناقشت سابقًا هذه الظاهرة هنا في هذا الكتاب، بإظهاري أنه

بمقدورِنا توجيه انتباهِنا إلى اليد لكي يجري تكثيف الحمولة التي

تحتويها. ومن أجل هذا بالضبط، عندما تصير اليد والقدم أو أي جزء من

الجسم، محمَّلين بالطاقة، فالانتباه يكون منجذبًا إلى هذا الجزء ويزيد

من الوعي في هذا المكان. تضع الحمولة الأعظَم هذا الجزء من الجسم في

حالةٍ من توتر. وليس هذا هو التوتر المزمن لعضلة متشنّجَة أو منكمشة،

ولكنها حالة من نشاط حيوي، وحالة إيجابية، بإمكانها أن تقود إلى

استجابة وإلى تفريغ بشكل طبيعي. يُطلَقُ على مستوى الجهاز العضلي ما

نسمِّيه بحالة تأهُّب للفعل. وعلى مستوى القضيب، فهو الشرط للتعبير عن

الحب الجنسي.

بالرغم من أننا نستطيع توجيه انتباهنا إلى فعل إرادي، يقتضي أن يكون

لدى الأنا مقدار من السيطرة على تيار الطاقة في الجسم، ويتم التقاط

القسم الأعظم من انتباهنا من أجل حدث داخلي أو خارجي. لقد أشرتُ مرارًا

بأن الإرادة هي بشكل عام آلية انبعاث. فإذا كانت استجابتنا عفوية،

فيتوجَّب على الأجزاء المحيطية من الجسم التي هي على اتصال مع العالَم،

أن تكون في حالةٍ محمَّلَة نسبيًا كل الوقت، وفي حالةٍ من التأهُّب

للاستجابة. يُراد القول من هذا بأننا عندما نكون متيقظين، فإننا نكون

بشكل طبيعي في حالَةِ تأهُّبٍ نسبية. وبعبارةٍ أخرى، نكون واعين. يتبع

أيضًا من هنا بأن مجال وعيِنا هو نسبي بمقدار ما يكون الجسم محمَّلاً

وذلك بسَبَب تعلُّق الوعي بشدة الحمولة. ففي النوم، عندما تبتعِد

الحمولة عن سطح الجسم، وسلسلة المشاعِر التي نوليها انتباهَنا والوعي،

تسقط كلها إلى الصفر. وهذا يحصَل أيضًا عندما نفقد الوعي لحظيًا.

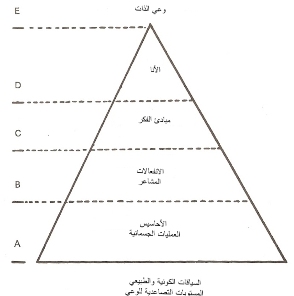

كنت قد أشرتُ بأنه توجد مستويات من الوعي. فوعي طفل هو من مستوى مختلِف

وأدنى من ذلك الذي للراشد. فلدى الطفل وعي جسماني أعظم من ذلك الذي

للراشد، ولكنه أقل تحديدًا، وأقل خشونة. فالطفل هو أكثر حساسية لأكثر

الأحداث الجسمانية، ولكن ليس لديه أدنى وعي للمشاعر النوعية، كتلك التي

للانفعالات والأفكار. فالوعي يصير أكثر حدَّةً مع النمو وتطور الأنا

الذي هو في حدِّ ذاتِه، تبلور في الوعي. أعتبِر مستويات الوعي بالتالي،

انقطاعات متسلسلة في تراتبية وظائف الشخصية التي وصفتُها سابقًا. إنها

موضَّحَة في الرسم البياني كمستويات للوعي.

إن وعي العمليات الجسمانية هو المستوى الأكثر اتساعًا وعمقًا للوعي.

وهذه العمليات هي التنفس الإيقاعي، والحالَة الاهتزازية للجهاز العضلي،

والأفعال اللاإرادية والعفوية، وفي أحاسيس التيار والاهتزاز، وفي

الانبساط والانقباض النبضي للمنظومة القلبية. ومن الطبيعي أن يكون

لدينا وعي لهذه العمليات في حالات من الاستثارة العالية أو في حالات

صوفية (سرانية). حيث إن هذا هو المستوى الذي نشعر فيه باتحادِنا مع

الحياة، ومع الطبيعة، ومع الكون. وهذا الوعي وُصِفَ كمشاركَة صوفية لدى

الشعوب البدائية، وهو يشير إلى تواحد صوفي مع العمليات الطبيعية

والكونية. وفي درجته القصوى، يفقد المرء حسَّه يفردانيتِه الخاصَّة،

وذلك بقدر ما تصير حدود نفسه ضبابية جدًا إلى درجة تختلِف كثيرًا بينه

وبين الوسط المحيط به. يشكِّل الوعي في السنة الأولى أيضًا جزءًا من

الحياة التي لديها مع ذلك وجهة معاكِسة للوعي الصوفي (السراني). فهذا

الوعي يتطور في اتجاه تمييز نفسِه بينما ذلك الآخَر أي الصوفي

السرَّاني يتّجِهُ نحو اللاتمايز.

في رأيي، يشتمِل المستوى التالي للوعي على إدراك الانفعالات النوعية.

إن طفلاً صغيرًا جدًا لا يشعر بالغضب والحزن والرعب أو السعادة. فهذه

الانفعالات تتعلَّق إلى درجةٍ ما بالوعي للعالَم الخارجي. فعلى سبيل

المثال، يقتضي الغضب جهدًا مباشرًا ضد قوة "عدائية"، خارج الجسم. وإن

طفلاً صغيرًا جدًا سوف يصارِع ضد قوة قسرية، ولكن أفعاله تكون

عَرَضيّة، وغير موجَّهَة. وتنقصُه السيطرة الواعية لحركاته وهو لا يزال

لا يشعر بالطبيعة، ولا بالقوى الخارجية. فانفعال الحزن يتضمَّن إحساسًا

بالفقدان حيث ليس لدى الطفل شروطًا كافية للإدارك. فهو يبكي في حالة

ردة فعل على حالة التوتر الناجِمَة عن حالَةٍ مؤلِمَة (كالجوع،

والانزعاج، وهكذا دواليك). وهذا لا يعني القول بأنه لا يوجد فقدان،

فالطفل يبكي من أجل الأم، لأنه فَقَدَ الارتباط اللازم معها، ولكنه إلى

أن يراها كشريك معتمَد في الإحساس باللذة، إذَّاك فهو لن يشعر

بالفقدان.

إن الوعي المتفتِّح تدريجيًا مثل وردة في برعم، لدرجة أننا لا نلاحظ

فيها التغير إلى حدٍّ كبير. يستطيع وعيُنا التمييز بين مراحل بوسعِنا

وصفها من خلال التحليل. وتلعبُ الذاكرة دورًا هامًا في وظيفة الوعي.

متى يصبح الطفل واعيًا لأفكاره أو يفكر بطريقة واعية؟ على الرغم من عدم

معرفة إعطاء إجابة دقيقة لسؤال كهذا، فلدي اليقين بأنه ثمة لحظة

تُصبِحُ فيها مظاهر وظيفة الوعي فعَّالَة. يبدو لي أن وعي الفكر مرتبط

باستخدام الكلمات، على الأقل بالنسبة لأغلبيَّتِنا. ولكن، بقدر ما تبدأ

الكلمات بالظهور في العلاقات الاجتماعية، وتُستخدَم كوسائل لإيصال

معلومات، فهذه المرحلة للتمرُّن على الوعي مرتبِطَة بتوعية أعظم بشكل

مستمر للعالَم الاجتماعي. وكلما كان هذا العالَم في توسُّع، يتقلَّص

الفراغ الشخصي بشكل نسبي، ووضعية الشخص (الأنا، الفرد) تصبح أكثر

تحدُّدًا.

إن التفكير الواعي أو التفكير بشكل موضوعي، يجعل وعي الأنا ينبعث داخل

الفرد. فالشخص يعتبِر نفسَه ممثِّلاً واعيًا في العالَم ينزع إلى

اختيار إحدى السلوكيات. ويكون الاختيار الهام بين الإفصاح عن الحقيقة

أو التضليل. ويعني هذا الاختيار بأن الوعي يستطيع الرجوع إلى نفسِه لكي

يصيرَ واعيًا لذاتِه طالما أنه عامل موضوعي للفكر الخاص، أو لكي يعبِّر

عن هذا الأخير بطريقة أكثر بساطة، فمن الممكن التفكير بخصوص الفكر

خاصته. ويخلق هذا التطور الثنائية التي تميز الوعي المعاصِر. فيكون

الشخص فاعلاً ومفعولاً، واعيًا بأنه ممثِّل وأنه موضوع الفعل.

إن مستوى أنا الوعي من طبيعة ثنائية، ولكن ليسَت منشطِرة. فالانشطار

يحصَل عندما يتجاوز الوعي للشخصية، خالِقًا وعيًا لذاتِه (وعي ذاتي)

self – consciousness

أو وعيًا مُكرِهًا. فهذا ليس هو ذات الشخص الذي يكون واعيًا لذاته

self

وإنما حالة مرضية حيث يصبح الشخص مركَّزًا جدًا، وبكثافةٍ على بؤرة هي

ذاته نفسه التي تحرِّكه، ويصبِح التعبير مؤلِمًا وصعبًا. وهذه الحالَة

من الوَعي بالرغم من أنها ليسَت نادِرة في حالة الشيزوفرينيا، ومن

الممكن حصولها لحظيًا بالنسبة لأي شخص. إن كثافة البؤرة الضيقة للوعي

إلى درجة الحصول على مجازَفَة الانفجار أو الانمحاق، الأمر الذي هو

مهدِّد إلى أقصى حد.

إن التحليل الذي تمَّ إعلاه يوضِّح هذه النقطة: على قدر ما أن الوعي

يرتفع إلى مستويات أكثر علوًا باستمرار، يتضيَّق في سبيل تكثيف بؤرتِه،

وقدرتِه على التمييز. ومن جهة أخرى، على قدر ما يتعمَّق الوعي لكي يدمج

مشاعِر وأحاسيس، والعمليات الجسمانية التي تتأصَّل فيها هذه المشاعِر،

وهذه الأحاسيس، يصبِح أكثر توسُّعًا، وأكثر شمولاً. لكي يصير هذا

الاختلاف ظاهرًا استخدمتُ مصطلحَيْن عامّيْن للغاية – وعي الرأس، ووعي

الجسم – لكي نقدِّم على التوالي، القمة، وقاعدة المثلث.

كثير من الأشخاص الذين هم متميزون كالعقلانيين لديهم وعي للرأس بشكل

أساسي. فهم يفكرون بخصوص ذواتِهم ككائنات واعية جدًا، وهم كذلك

بالواقع، ولكن وعيَهم يكون محدودًا وضيقًا، ومحدودين بأفكارهم،

وصوَرِهم، ومقيَّدين لأنهم لا يرَوْن سوى أنفسهم، والعالَم بمصطلحات

الأفكار والصور. فالعقلانيون ينجحون بإيصال أفكارِهم بسهولة، ولكن

لديهم صعوبة كبيرة لمعرفة أو لكي يعبِّروا عمَّا يشعرون. بشكل عام، فإن

أشخاصًا كهؤلاء لا يدركون ما الذي يجري في جسمِهم، ولأجل ذلك نفسه، فهم

ليسوا مدركين لأجسامهم في نطاقِ وعيهم. إنهم يتكلمون عن المشاعِر،

ولكنهم لا يشعرون بها، ولا يعملون عليها. لديهم فقط وعي لفكرة الشعور

متمكِّنين من القول عن هؤلاء الأشخاص بأنهم لا يحيَوْن الحياة، وإنما

يفكرون حول مسيرة حياتهم. وبعبارة أخرى إنهم يحيون في رؤوسِهم.

يكمن وعي الجسم في القطب المقابِل. وهو ميزة الأطفال الذين يحيون في

عالَم الجسد، وأحاسيسِه، وميزةُ الراشدين الذين يحافظون على علاقة من

الحميمية مع الطفل الذين كانوا إيَّاه، ولا يزالون أيضًا باطنيين. فإن

شخصًا لديه وعي للجسم يعرف ما يشعر وأين يشعر في جسمه. ويمكنُنا القول

أيضًا بأنك تشعر كيف أن شخصًا واعيًا لجسمه كيف يرى مشاعر كهذه في جسم

الآخَر. فهؤلاء الأشخاص يًروْننا كأجساد، ويستجيبون لنا كأجساد، ولا

يَدَعون أنفسهم تُؤخَذُ بالمظاهِر.

ثمة اختلاف كبير بين أن تكون واعيًا للجسم، وأن تكون واعيًا جسمانيًا.

فمن الممكن أن يكون لدينا وعي للجسم مستخدمين وعي الرأس، وهذا حقيقي

بالنسبة لشريحة كبرى من الجمهور الذين يعودون إلى الثقافة الجسمانية

(المواظبة في نوادي كمال الأجسام، وعلى سبيل المثال، في هدف جعل الجسم

متكاملاً) أو إلى ألعاب القوى للمحترفين، والفنون الاستعراضية. ففي هذه

الأحوال يُنظَر للجسم كأداة للأنا، وليس كذات

self

حقيقية (ذاته نفسها). اشتغلتُ على عدَّة أشخاص وفق المنهج الحيوي

الطاقي، وقد تفاجأتُ كثيرًا عندما لاحظتُ بأنها قلة قليلة جدًا هم

أولئك الذين على اتصال مع أجسامِهم الخاصة.

إنني لا أدافع عن المفهوم بأن الوعي الجسماني أسمى من وعي الرأس، على

الرغم من أن الوضع المعاكِس ليس غير مألوف. لدي قليل من الاحترام لوعي

الرأس الذي يكون منفصلاً عن الجسم، ولكنني أحترم إلى أقصى حد وعي الرأس

كليًا متكاملاً مع الوعي الجسماني. وبطريقة مشابهة، أعتبِر بأن الوعي

الجسماني المنفرِد هو عبارة عن مستوى غير ناضج لتطور الشخصية.

من المنطقي أن المنهَج الحيوي الوظيفي الطاقي يبحث عن توسُّع الوعي

برفع سياقات الوعي الجسماني للشخص، وعند القِيام بذلك لا يستطيع السماح

(ولن يسمح لنفسِه) فعلاً بإهمال أهمية وعي الرأس. وبالتالي، فيمكن

للوعي أن يُكثَّف في علاج المنهج الحيوي الطاقي من خلال استخدام اللغة

والكلمات. ومع ذلك، فإننا نحتاج للقبول بأن ثقافتنا هي ثقافة "الرأس"

بشكل مهيمن، ولسوء الحظ فإننا مكوَّنون من وعي جسماني.

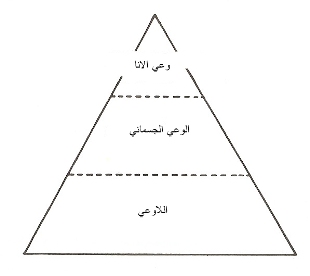

يشغل الوعي الجسماني وضعيَّة وسيطة بين وعي الرأس واللاوعي. فهكذا يفيد

بالارتباط، ويُوجِّهنا أمام القوى الخفية لطبيعتنا. سيكون بإمكاننا

تبسيط الصورة التالية لكي نوضِّحَ هذه العلاقة.

بينما وعي الرأس ليس لديه اتصال مباشر مع اللاوعي، فلدى الوعي الجسماني

هذا الاتصال. اللاوعي هو مظهَر لأدائنا الوظيفي الجسماني الذي لا ندركه

أو أنه ليس بمقدورنا إدراكه. بهذه الطريقة، وعلى الرغم من أننا نستطيع

احتياز الوعي في جهد ما من الانتباه مما يحصل في داخلِنا مثل

تنفُّسِنا، وقلوبِنا في حالات معيَّنَة، فليس لدينا الشروط الكافية

لإدراك وظيفة كِلْيَتَيْنا، وأقل بكثير لردود أفعالِنا الدقيقة التي

تنشأ في أنسجتِنا أو خلايانا. إن العملية الحيوية الخاصة للاستقلاب هي

خارج نطاق إدراكِنا. وجزء كبير جدًا من حياتِنا يحدث في منطقة مظلمة لا

يبلغُها نورُ الوعي. وبما أن الوعي العقلاني هو عبارة عن نور نقي،

فلدينا خوف من الظلام.

إن مستوى وعي الرأس، والعالَم، هو سلسلة من انقطاعات، وأحداث، وأسباب

غير مترابطة. إنها الطبيعة الجوهرية للعقل أو وعي الأنا التي تكوِّن

صفات وانشطارات في الوحدة الجوهرية لكل الوظائف الطبيعية. وهذا تمَّ

التعبير عنه بإتقان في قالَبٍ شعريٍّ كتَبَه ألبير كامو

Albert

Camus

يقول فيه:

طالما بقِيَ العقلُ صامتًا في وَسَطِ عالمِه الثابت من الآمال، فيكون

كل شيء معكوسًا، ومنظّمًا في وحدة حنينِه. ولكن ما أن يتحرك، حتى

يتحطَّم العالَم ويسقط أجزاءً، وعددًا لانهائيًا من أجزاء مضيئة تظل

تحت تصرفنا لفهمها.

لتدخُّل العقل الواعي تأثير مدمِّر. فالمشكلة النظرية هي كإعادة بناء

واعية لهذه الوحدة.

بما أن هذا لا يمكن حدوثه، فإن ألبير كامو يسميه عالم "اللامعقول".

ولكن هل سيكون ضروريًا بالفعل أن نسمِّيَه على هذا النحو؟ هذه المشكلة

التي أقَضَّت مضجعَ العديد من المفكرين إلى حدٍّ كبير. وهذه المشكلة لا

تزعج الشخص العادي. فأنا لم أسمَعْ مطلقًا مريضًا يشتكي من هذه

المعضلة. فشكاواه غالبًا ما تتركز ضمن مواضيع عملية ومشاعر في صراع. لم

أرَ إطلاقًا مريضًا يعاني من القلق "الوجودي". وفي كل الحالات مع تلك

التي عملت، فقد كان بمقدور القلق أن يكون مشترِكًا بـ"اختناق في

المضايق". فلماذا نتَّخِذ على عاتقِنا بأن الوعي يستطيع تزويد كل

الاستجابات، بينما تصوِّب كل البديهيات إلى واقع خلقِه مشاكل إلى حدٍّ

كبير بالمقارَنَةً من حيث قيامِه بحل هذه المشاكل؟ لماذا نحن متعجرفون

جدًا إلى درجة الاعتقاد بأننا نعرف كل شيء؟ هذا ليس ضروريًا.

تكمن الإجابة على هذه الأسئلة في أننا أصبحنا نخشى العتمة، واللاوعي،

والعمليات الغامضة التي تدعم كياننا. وعلى الرغم من تقدم كل العلوم،

فإن هذه العمليات تستمر مُبْهَمَة، وأكون مسرورًا لاستمرار شيء ما

يحيطُه هالةٌ من الغموض في حيواتنا. فإن نورًا بدون ظل هو ضياء غير

محتمَل. فإذا استطعنا إنارة كل شيء فإننا سوف نجازف بـ"فقدان بريق"

الوعي إلى درجة كتلك التي يمكن فيها تدمير هذا الوعي. ومن الممكن أن

يكون الأمر كبرق من نور في الدماغ يسبق نوبة ارتعاش وفقدان للوعي لمصاب

بمرض الصرع. وعلى قدر ما نكثِّف الوعي في قمة الهرم فسوف نبلغ بسهولة

حدًا من التضييق، ونتحوَّل إلى كائنات جامدة.

يعمل المنهج الحيوي الطاقي بشكل مختلف. فعند توسيع الوعي في اتجاه

متحدِّر، يوضع الشخص أكثر قربًا من اللاوعي. وليسَت غاية المرء أن يصير

واعيًا بذهاب اللاوعي، وإنما، نعم، لكي يصير أكثر ألفة، وأقل تهديدًا.

فعندما ننزل إلى هذه المنطقة حيث يحصل تماس للوعي الجسماني مع اللاوعي،

ونظل واعين بأن اللاوعي هو قوتنا، في حين أن الوعي هو مجدنا، ونشعر

بوحدة الحياة، وندرك بأن الحياة هي غاية نفسها. سوف نستطيع حتى النزول

أكثر عمقًا، وترك اللاوعي يحيط بنا في نوم رائع أو في هزة جماع كما

الوجد. فإننا نجدد شبابنا، وإذاك، وبالاتصال مع المصادر الدائمة

لكينونتِا، فإننا نستطيع النهوض لكي نواجِه يومًا جديدًا بوعي يقِظ ليس

لديه الحاجة للتمسُّك بنور زائل في خوف من الظلمة.

ترجمة: نبيل سلامة

*** *** ***

[1]

إن معنى كلمة

"Gastalt"

هو (الكل الموحد)، وبالتالي فالعلاج الغشتالتي يكمن في النظر

إلى مشكلة محددة في سياق المريض ككل موحَّد. إذ بدلاً من علاج

المشكلة، وكأنها خارجية ومنفصِلَة عن المريض والعمل على مجرد

تغييرها، يعمد المعالِجون من هذه المدرسة إلى تشجيع مرضاهم لكي

يعززوا وعيَهم لذواتِهم ككلٍّ، والعمل على تغيير في كيانهم.

وعلى سبيل المثال، إذا كان المرء يعاني مشكلة جنسية، فإن

المعالِج الغشتالتي لن يفهم المشكلة كـ"مشكلة جنسية" فقط، ولكن

كـ"مشكلة الشخص ككل" (عن كتاب اكتشف الطب التجانسي

تأليف: دانا أولمن) أما سيكولوجيا الغشتالت وفقًا لقاموس

المَوْرِد فهو يعرِّفها على أنها سيكولوجيا "الكل": دراسة

الإدراك، والسلوك من زاوية استجابة الكائن الحي لوحدات أو صور

متكاملة، مع التأكيد على تطابق الأحداث السيكولوجية

والفيزيولوجية، ورفض تحليل المنبهات والمُدركات والاستجابات

إلى عناصر متناثرة. أما العِلاج الغشتالتي فهو بنية الوعي التي

أهملها فرويد. حيث يشكل الوعي، إن فُهِمَ جيدًا، ظاهرة نشيطة

تتحرك لبناء كليات منظمة ممعننة (غشتاليات) بين العضوية

ومحيطها. والغشتالت هي أنماط تتضمن كل هياكل الوظيفة العضوية

من فكر وشعور وفعالية، ويعد تشكلها جزء من فوضوية الطبيعة، ولا

يكون العصاب، تبعًا لذلك سوى انقسام غير طبيعي في تشكل

الغشتاليات، ولا يكون القلق (ضدًا على فكرة فرويد لتوقع الخطر

الداخلي) سوى تحسس العضوية للنضال صوب توحيدها الخلاق... إلا

أن فريدريك بيريز المؤسس الأول للغشتالتية شعر أن التجمُّد

والانحراف صوب اللغوي يزيد الانقسام العصابي بين الفكر

والشعور. ويزيد الانقسام المذكور، محاولة المعالِج إرجاع

المريض إلى الماضي ودفعه خارج الموقف العلاجي الراهن، مما يجعل

مهمة المعالِج تسيء إلى العلاج ويستدعي إبدالها العمل على

زيادة الوعي "للآن وهنا" ومن الجدير بالذكر أن العلاج

الغشتالتي لجأ هو الآخَر إلى الدراما أو بعبارة أخرى المسرح،

أي التمثيلية النفسية على غرار السبَّاق إليها جاكوب ليفي

مورينو مؤسِّس السيكودراما، ولجوءه إلى المسرح يعود كما ذكرنا

آنفًا إلى إرجاع صراع المريض مع المفردات وتتبعها في المستويات

العميقة لأن يمثِّلَها، أو يلعب مختلف جوانبها. وتتخللها

تقنيات مختلِفة منها تقنية الكرسي الفارغ حيث يُسمَح للمريض

بالانتقال من كرسي لآخَر طبقًا لجانب الصراع الذي يلعبه في تلك

اللحظة... وهذا ما يؤكِّد ما ذكرنه آنفًا حول الأهمية الكبرى

التي يوليها العلاج الغشتالتي على زيادة الوعي "للآن وهنا".

(عن دليل العلاج النفسي للدكتور ميخائيل أسعد)