تريدون ثورة؟

إريكا تشينويث

"إذًا عليكم بالتخلي عن الأسلحة"، هكذا أجابت إحدى الباحثات

العاملات في مجال العنف السياسي والتي قادتها أبحاثها إلى قلب مفاهيمها

عن هذا النوع من الصراع رأسًا على عقب.

خرجت من الطائرة في العاصمة الدنمركية، كوبنهاجن، متوجهةً إلى اجتماع

حول الأزمة في سورية. هناك أخبرنا ثلاثة من النشطاء، الذين فضلوا

استخدام أسماء مستعارة خوفًا من انتقام النظام، عن سقوط ثلاث آلاف ضحية

واعتقال آلاف آخرين بسبب سعيهم للإطاحة بحكومتهم.

أثناء المؤتمر الذي عقد في مبنى البرلمان الدنمركي – وجمع مئات من

مسؤولي الحكومة الدنمركية، والصحفيين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان

والعمال والأكاديميين - كنت أستطيع أن ألمس وأرى التساؤل على وجوهه

الحضور: هل استنفذ السوريون الوسائل السلمية؟ ألم يحن الوقت بالنسبة

لهم لحمل السلاح؟

ثم جاء دوري بعد أن سأل رئيس الجلسة عن رأيي في الموضوع، صعدت إلى

المنصة، اعتذرت عن الفوضى البادية على هيئتي جراء السفر الطويل، ومن

خلال مترجم فوري عربي توجهت للنشطاء السوريين، وأخبرتهم أن رفضهم

لاستخدام العنف يضعهم مباشرة على الطريق الصحيح، وأن العمل السلمي،

ولكن النشيط والفاعل، هو الوسيلة الأفضل لتحقيق الهدف، لدرجة أنني كنت

قادرة على تقدير أو حساب فرصهم في النجاح.

وأضفت "إذا واصلت الانتفاضة السورية التزامها بالسلمية، وواصلت قوات

الأمن التابعة للنظام انشقاقها على هذه الوتيرة، فإن فرصهم في هزيمة

حكومة بشار الأسد – والإطاحة به بشكل كامل عن السلطة – تصل إلى 60 في

المئة". قلت لهم أيضًا: "لكن بمجرد التحول إلى العنف، فإن احتمالات

نجاحكم تنخفض مباشرة بمقدار النصف إلى 30 في المئة".

بعد أن صرحت بذلك في أيلول/سبتمبر، كنت أستطيع رؤية الحضور وهم

يتساءلون بين بعضهم في شيء من الارتباك: كيف يمكن للدنمركيين مساعدة

السوريين في هزيمة الطاغية؟! عندها شددت على أن المجتمع الدولي يستطيع

تقديم الدعم المعنوي، ولكن القوة الحقيقية للتغيير ستظل داخلية، تقودها

قيادة مدنية، وتنفذها إرادة شعبية سلمية عارمة.

لكن سوريًا واحدًا بين الحضور لم يكن مقتنعًا: شخص في منتصف العمر يعيش

في المنفى في باريس، أوضح رفضه علنًا لفكرة أن المقاومة اللاعنفية

وحدها يمكن أن تطيح بنظام الأسد، ودعا إلى اتباع النموذج الليبي في

الصراع (أي تقديم السلاح للمدنيين السوريين والمنشقين من الجيش فيما

تعمل قوات دولية أجنبية على تحييد جيش الأسد). لكنني أكدت بدوري على

أنه، تاريخيًا، أثبت التمرد المسلح المدعوم من الجيوش الأجنبية أن سجله

في النجاح أسوأ من حملات المقاومة السلمية.

لكن الرجل اعترض على تلميحي بطريقة لا تحتاج إلى مترجم: "ساذجة!!".

لطالما تراءى لي بأني قد أقضي حياتي كلها وأنا أحاول فهم أسباب ونتائج

العنف السياسي. كنت في التاسعة من عمري عندما سقط جدار برلين، وأتذكر

نفسي حينها وأنا أشاهد تقريرًا عن ثورة عام 1989 التي اجتاحت أوروبا

الشرقية وأنا جالسة مع عائلتي أتناول العشاء في منزلنا الدافئ في ضواحي

دايتون.

عندما بلغت الثالثة عشرة من عمري، أهداني والداي يوميات (زلاتا)،

"زلاتا فيليبوفيتش" وهي صربية من البوسنة اشتهرت في الثالثة عشرة من

عمرها بعد أن نشر أحد الصحفيين يومياتها عن الحرب في البلقان. الحروب

التي رافقت تفكك يوغسلافيا أصبحت منذ ذلك اليوم في مركز اهتمامي، وهذا

الكتاب أثر فيَّ بشكل لا يمكن نسيانه: "زلاتا" كانت في مثل سني تمامًا

عندما كتبت ما كتبته، لكني لم أجرب يومًا ويلات الحصار العسكري، لم

أختبر مقتل زملائي في المدرسة، ولم أعرف معنى الجوع كما حدث معها، مع

ذلك تبقى يومياتها سببًا أساسيًا في قراري دراسة آثار الصراع المسلح.

(لحسن حظي التقيت بـ زلاتا بعد عقود من الزمن وتحدثت إليها في إحدى

المناسبات التي حضرتها في جامعة هارفارد حيث كنت أشغل منصب زميلة).

أغلقت الباب على نفسي، وقضيت معظم سنوات مراهقتي منحنية على مكتبي،

أستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية وأنا أقلب الكتب عن حروب القرن العشرين

- الحرب العالمية الأولى، الثورة الروسية، الحرب العالمية الثانية،

وحرب فيتنام، وحرب الخليج - بينما بقيت الأفلام وبرامج التلفاز تركز

على فكرة أن العنف السياسي هو وسيلة اعتاد الناس على استخدامها لكسب

السلطة وممارستها.

ومع انتسابي إلى جامعة ديلاوير، كنت أدرك حينها أنني أبحث عن مهنة في

العلاقات الدولية مع التركيز على مسألة الأمن. أردت دراسة العنف

السياسي، وفهمه، وشرحه، والتنبؤ بنتائجه. أدركت أن التنبؤ يمنح المرء

قدرة نسبية على السيطرة على مجريات الأمور - القدرة على التنبؤ بـ أو

حتى منع حدوث المعاناة البشرية.

بعد الحادي عشر من سبتمبر، تحول اهتمامي إلى فهم سبب لجوء الأفراد

(وليس الدول)، ومنهم المجموعات الإرهابية إلى العنف. وخلال الأعوام

الأولى من سنوات التخرج في جامعة كولورادو، ركزت بشكل أساسي على

الإرهاب في الدول الضعيفة والنامية - نتاج التاريخ. في المكان الذي

عملت في بدايات عام ألفين، هيمنت على النقاشات التي دارت في الأوساط

المختلفة تساؤلات حول ما إذا كانت سياسة الدول الضعيفة والنامية حقًا

حاضنة للإرهاب، وعما إذا كان اللجوء إلى التدخل العسكري لفرض

الديمقراطية في هذه الدول من شأنه أن يحل المشكلة. تابعت أخبار السي إن

إن والقنوات الأخرى وهي تبث مباشرة أحداث الغزو الأميركي للعراق في عام

2003، وجمعت معلومات حول الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط وآسيا،

تعاظم اهتمامي بمسببات الفساد، وحركات التمرد المسلحة والقمع المفرط من

قبل الحكومات المستبدة، وتعلمت كيفية استخدام الأساليب الإحصائية

المتقدمة للتنبؤ بنتائج هذه الصراعات.

استنفذت كثيرًا من وقتي في محاولة الولوج إلى عقول الناس وفهم "الجانب

المظلم" فيها من خلال التكهن بالظروف التي يمكن أن تؤدي بي إلى استخدام

العنف ضد الآخرين من أجل تحقيق أهداف سياسية. فمن شأن هذا الفهم أن

يعينني على إدراك المنطق الذي يتكئ عليه الناس لتبرير استخدامهم للعنف،

وسرعان ما أصبحت ماهرة في استخلاص المعاني من كل هذه الأمور. لقد استقر

رأيي حينها على أن العنف كان وسيلة عملية، وأن الناس استخدموا هذه

الوسيلة انطلاقًا من نوايا حسنة، وعادة لأنها كانت السبيل الوحيد

لتحقيق أهدافهم أو التعبير عن مظالمهم. وصلت إلى الاعتقاد بأنه في

حالات كثيرة كان العنف فعالاً وفكرت في الأمر من منطلق استراتيجي بحت،

وبقيت على الحياد تمامًا فيما يتعلق بأخلاقيات هذا المنهج.

كان هناك ثلاثة افتراضات رئيسية تصوغ رؤيتي للعالم. أولاً: العنف أداة

فعالة، وإلا فلماذا سيلجأ أي شخص لاستخدامه؟ ثانيًا: العنف هو الملاذ

الأخير دائمًا، وهو يأتي بعد تجربة الأساليب الأخرى وتبين فشلها، وهذا

يعني أنه في كل مرة استخدم الناس العنف، كانت تلك ربما الوسيلة الوحيدة

التي يملكونها للمقاومة؛ ثالثًا: لو كانت الخيارات الأخرى متاحة، كخيار

المقاومة السلمية على سبيل المثال، لكان الناس استخدموها دائمًا، لكن

لأن اللاعنف بدا ضعيفًا وغير فعال بشكل عام ، كان لا بد من اللجوء إلى

العنف.

لقد طورتُ سمعة جيدة كباحثة متخصصة في مسائل الإرهاب والأمن الدولي،

واستمتعت بكوني إحدى النساء القليلات اللاتي تخصصن في هذا المجال. وفي

حقل سيطر عليه الرجال بامتياز، كان ثمة شيئًا مثيرًا للاهتمام في وجود

باحثة أنثى لا تشعر بالصدمة لدى مشاهدة تجليات العنف وفظائعه: مثل

مشاهدة ممارسات تنظيم القاعدة عندما كان يقتل الأطفال العراقيين ويملأ

جثثهم بالألغام لتنفجر تلقائيًا في وجه من يعثر عليها. أصبحت منزوعة

الحساسية تمامًا فيما يتعلق بالعنف، وبت مرتاحة تمامًا معه، وبدا

العالم الذي عشت فيه مكانًا مرعبًا، لكن في الوقت الراهن، كانت تلك

بالنسبة لي حقيقة وأمرًا واقعًا.

في حزيران من عام 2006، دخلت (قوة الشعب) إلى حياتي من الباب العريض،

وغيرت انطباعاتي بشكل كامل. كنت بصدد إنهاء رسالة الدكتوراه حول كيفية

نشوء المجموعات الإرهابية في الدول الديمقراطية عندما أرسل لي أحد

الأصدقاء دعوة لورشة عمل في كلية كولورادو قائلاً: "الوجه الآخر

للعملة... يبدو الموضوع مثيرًا للاهتمام". ومن هنا ستتغير نظرتي حيال

العنف بشكل كامل.

تناولت ورشة العمل موضوع العصيان المدني – وهي وسيلة من وسائل الصراع

يوظف خلالها المدنيون أدوات كالتظاهرات والاعتصامات والإضرابات وحملات

المقاطعة في مقاومة السلطة لكن دون استخدام العنف. وبالنظر إلى مجال

خبرتي، كنت متشككة فعلاً حيال إدراج هذا الموضوع تحديدًا في المحاضرات

التي كنت أدرسها. قلت لنفسي، لن يكون هناك متسع من الوقت لتغطية هذا

الموضوع لمجرد إضفاء شيء من الإيجابية بين كل هذه المواد الهامة

المتعلقة بالصراعات المسلحة.

ولكن في إطار التحضير لورشة العمل هذه، كان لزامًا علي في كل الأحوال

أن أحضر نفسي جيدًا وأقوم بالقراءات المطلوبة – بما في ذلك الكتب

والمقالات التي كتبها جين شارب، بيتر آكرمان، جاك دوفال، ستيفن زونس،

كورت شوك، وغيرهم من الباحثين والممارسين لمسألة المقاومة اللاعنفية.

أكدت هذه الأعمال على أن الناس يمكنهم عمومًا استخدام مجموعة متنوعة

وواسعة من الوسائل السلمية لتغيير ظروف حياتهم ومؤسساتهم حتى في ظل

أسوأ الظروف وأكثرها ترويعًا. لقد جاءت هذه الدراسات بكم من الأمثلة:

الحملة المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا، الحركة المناهضة

لميلوسوفيتش في صربيا، وحركة التضامن (سوليداريتي) في بولندا. كان لدي

العديد من الأفكار المتكررة: "هذا الكلام ساذج"، "المقاومة السلمية لا

تنفع مع الدول المفرطة في قمعها"، و"العنف هو ما يحرك العالم". لكني

بقيت فضولية جدًا حيال المسألة برمتها.

خلال الاستراحة، شرعت بخربشة تصميم لبحث متعلق بالموضوع على قصاصة من

الورق، وقمت بعرضه على ماريا ستيفان، ثم على مدير المبادرات التعليمية

في المركز الدولي للنضال السلمي الذي ساعد في تنظيم هذا المؤتمر.

شخصيًا، لم أكن لأقتنع بقوة المقاومة اللاعنفية بغياب أدلة تجريبية

صلبة، لكني كنت على استعداد لإجراء البحوث المطلوبة، وخلال بضعة

أسابيع، وافق المركز على دعم هذه الدراسة.

بعد سنة من البحث والتمحيص والتوثيق والفحص والتدقيق المزدوج وتنظيف

البيانات، تكونت لدي قاعدة بيانات جمعت أكثر من 300 حركة شعبية سلمية

ومسلحة واسعة النطاق منذ عام 1900، تنوعت أهدافها بين تغيير الأنظمة،

أو تقرير المصير، أو الانفصال. درست العوامل المختلفة ذات الصلة مثل

مستوى وحشية النظام، وطبيعة النظام السياسي، والدعم من الحلفاء، وحجم

وموقع كل بلد. كنت قد درست أيضًا بعض مميزات الحملات نفسها، بما في ذلك

عدد المشاركين، والقدرة على إثارة الانشقاقات بين قوات الأمن، والحصول

على الدعم الدولي، وأهداف الحملة، ومدتها. كانت قائمة حركات المقاومة

اللاعنفية التي حصلت عليها متنوعة جدًا، بدءًا من ثورة غاندي في الهند

للحصول على الاستقلال 1919-1947، مرورًا بالحملة المؤيدة للديمقراطية

في الصين (المشهورة بفشلها الذريع في ميدان تينانمن عام 1989)، وصولاً

إلى حركة استقلال تيمور الشرقية (التي نجحت في عام 2000).

بقيت متشككة تمامًا حتى بدأت بتحليل البيانات. لكن النتائج كانت مبهرة

حقًا.

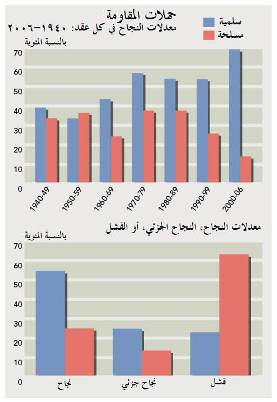

وجدت أن حملات المقاومة السلمية كانت فعالة أكثر بمرتين من الحملات

المسلحة. علاوة على ذلك، فإن معدلات نجاح الحملات السلمية زادت مع مرور

الوقت، في حين تضاءلت فعالية حركات التمرد المسلحة خلال العشرين سنة

المنصرمة.

هذه النتائج أثبت صحتها حتى عند مواجهة المقاومة السلمية لأنظمة وحشية

عمدت إلى استخدام شتى أنواع القمع المفرط. المقاومة السلمية أثبتت

نجاعتها في بعض البلدان مثل الفلبين وصربيا وبولندا وتايلاند ونيبال

وجنوب أفريقيا وتشيلي، في حين فشلت المقاومة المسلحة في هذه البلدان

فشلاً ذريعًا. الأهم من ذلك ربما أن البلدان التي شهدت ثورات سلمية

كانت تحقق انتقالاً سلسًا إلى الديمقراطية، بينما كان احتمال ارتكاسها

ووقوعها في حرب أهلية أقل بكثير مقارنة مع البلدان التي عمدت إلى

استخدام التمرد المسلح. وعلى عكس كل ما كنت أعرفه سابقًا، بدت قوة

العصيان المدني (وليس العنف) وكأنها هي القوة التي تصنع التغيير في هذا

العالم.

جلست على مقعد مريح في مقهى في بيركلي، كاليفورنيا... أخذت نفسًا

عميقًا... وشرعت في التفكير: "هذا يغير كل شيء". لم أعد أجد في نفسي ما

يؤكد فكرة أن العنف هو شر لا بد منه في العالم. على عكس ذلك فقد أظهرت

أبحاثي أن العنف أداة غير فعالة، حتى ضد أعتى الأنظمة القمعية وأكثرها

إجرامًا، أما المقاومة اللاعنفية فقد قدمت بديلاً حقيقيًا، وهذا يعني

أن العذر لاستخدام التمرد المسلح لم يعد حقيقيًا.

اتصلت بـ ماريا ستيفان، التي عبرت بدورها عن ذهولها لدى قراءة هذه

النتائج، وعقدنا العزم على تأليف كتاب يشرح لماذا كانت المقاومة

المدنية فعالة لهذه الدرجة كقوة للتغيير في العالم.

كانت النسخة المحررة من كتاب لماذا تنفع المقاومة المدنية في

طريقها إلى الطباعة، عندما انطلقت ثورات العالم العربية في كانون

الثاني/يناير 2011 متحدية طغمة من الحكام المستبدين باستخدام وسائل

المقاومة المدنية. تلك الانتصارات كانت تخطف الأنفاس بكل معنى الكلمة:

في 14 كانون الثاني/يناير، سقط زين العابدين بن علي في تونس، ثم تبعه

حسني مبارك في شباط/فبراير. انهارت الأنظمة بالطريقة ذاتها التي كان

كتابنا يناقشها: حركات شعبية سلمية وسعت نطاق مشاركتها، ونجحت في بناء

علاقات تآخٍ مع قوات الأمن، وعندما جاءت الأوامر لقمع هذه الحركات رفضت

هذه القوات الانصياع.

فجأة، بدأ الأسئلة تنهال على بريدي الإلكتروني من الصحافة، ومن

الحكومة، ومن مختلف الزملاء الأكاديميين. كانوا يريدون فهم ما يجري،

وكيف سقطت هذه الأنظمة أمام حركات مقاومة لم تلجأ إلى السلاح. كانوا

يريدون معرفة ما إذا كان هذا النوع من المقاومة ينفع في المملكة

العربية السعودية وإيران والبحرين وسلطنة عمان وأماكن أخرى، وكنت سعيدة

حقًا لأن الإجابات التي في جعبتي كانت تستند على حقائق وأرقام وليست

مجرد تكهنات.

إلا أن انطلاق الثورة الليبية (حيث تحولت الاحتجاجات بعد بضعة أيام من

بدئها إلى تمرد مسلح) كانت قضية مثيرة للقلق بشكل خاص. في مارس، طلبت

مني صحيفة نيويورك تايمز إعداد دراسة توضح ما إذا كان السلاح هو أفضل

وسيلة يملكها المتمردون في ليبيا لإسقاط نظام معمر القذافي. قمت بإدراج

البيانات المتعلقة بالخصائص المميزة لهذه الدولة، فتبين لي أن فرص

المقاومة المسلحة في النجاح لم تكن تتجاوز الـ 20 في المئة مقارنة مع

نحو 50 في المئة في حال التزمت الثورة بالسلمية. (في نهاية المطاف،

أوشكت الثورة على الفشل حتى تدخل المجتمع الدولي لتقديم الدعم - بتكلفة

بشرية وإنسانية عالية جدًا). سوف نرى في السنوات القليلة القادمة ما

إذا كانت ليبيا ستحقق الاستقرار أو تقع في نزاع أهلي ثانٍ، ولكن

بياناتي الإحصائية تبين أن فرصة ليبيا في أن تحقق الديمقراطية خلال

السنوات الخمس المقبلة تبدو أقل من 10 في المئة.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز التقرير، وكنت جالسة في صالة كلية (ويسليان)

لتناول الغداء مع زميل لي وهو أحد أهم الخبراء في العالم فيما يتعلق

بالشأن السوري، فسألته عما إذا كان يعتقد أن الثورات سوف تصل إلى هناك

أيضًا. هز رأسه وقال: "لا يمكن لهذا الأمر أن يصل إلى سوريا بأي شكل من

الأشكال... هذا مستحيل".

بعد بضعة أيام فقط، كان ذلك ما حدث تمامًا.

اليوم، أقضي معظم وقتي في إيصال الأمثلة والسجلات المذهلة عن المقاومة

اللاعنفية إلى الوكالات الحكومية الأمريكية والأجنبية والمنظمات

الدولية والباحثين والناشطين والعاملين في المنظمات غير الحكومية

والصحفيين وغيرهم، وأعمل على شرح استراتيجية ودينامية العمل السلمي،

وهو عمل يضعني في اتصال مباشر مع أناس عاديين ممن يحاولون استخدام

مهاراتهم ومواهبهم الطبيعية في سعيهم للتخلص من ظروف سيئة يعيشون فيها.

لقد حاولت أن أشجع على استخدام المقاومة المدنية في أماكن مثل سوريا

والهند وزمبابوي، والمكسيك، والفلبين، والأراضي الفلسطينية، والولايات

المتحدة، وحاولت أيضًا أن أدفع أولئك الذين يريدون اللجوء إلى العنف

إلى التمهل.

عدت مؤخرًا من آسيا، حيث حضرت ورشة عمل تستمر أربعة أيام نظمها مجموعة

من الصينيين العاملين في مجال حقوق الإنسان، وقدمت خلالها مع مجموعة من

الخبراء المواد والأبحاث التي في حوزتنا عن المقاومة المدنية. قدمت

أبحاثي المدعمة بالسجلات التاريخية عن قدرة المقاومة المدنية على تغيير

أصعب الأنظمة السياسية وأكثرها مناعة وعندًا.

جلس المشاركون في صمت خلال ورشة العمل، وكأنهم غير معتادين على التحدث

بحرية. لكن خلال المحاضرة الأخيرة اختارت إحدى المشاركات الأكثر صمتًا

التحدث وأخذت الميكروفون، وقالت بكل صدق إنها عاشت في خوف يومي لأن

عملها كان يقتضي مساعدة الناس المعرضين للاضطهاد (وهو ما يضعها في كثير

من الأحيان في مواجهة مباشرة مع الحكومة الصينية). كانت تخشى من

احتمالية الاختفاء كما حدث مع الأصدقاء والزملاء الذين عملت معهم في

السابق. ولكنها في النهاية قالت إنها بعد أن سمعت عن نجاح المقاومة

اللاعنفية في أماكن أخرى من العالم بدأ هذا الخوف بالتلاشي.

أدركت أنها لم تكن وحدها، وأن هناك الملايين من الناس في مختلف أنحاء

العالم يعملون من أجل التغيير في مجتمعاتهم، وقالت إن في وسعها أن تكون

هي أيضًا قوة إيجابية تعمل من أجل الإصلاح في بلدها. لقد بات هذا

المستحيل الآن ممكنًا.

مازال الأمل الذي يمنحه هذا البحث للناس يثير دهشتي فعلاً، وبغض النظر

عن البلد أو المكان الذي يأتون منه، سواء كانت سورية أو الصين أو أي

مكان آخر، فإنهم كانوا دائمًا يرفضون في البداية فكرة المقاومة المدنية

ويعتبرونها فكرة ساذجة. أتفهم ذلك تمامًا، فقد قطعت شوطًا طويلاً أنا

نفسي قبل أن أتغلب تمامًا على شكوكي، خصوصًا وأني لا أعيش في ظروف

قمعية كتلك التي يعيش فيها كثير من الأشخاص الذين أعمل معهم الآن. إلا

أنني أشعر بكثير من التواضع والرضى لدة مشاهدة الخوف يتلاشى عندما يبدأ

الناس بإدراك القوة الكامنة التي يملكونها، في الوقت ذاته أشعر بأنني

أتعلم من الشجاعة والخبرة ما يفوق بكثير ما قد يتعلمه مني أي واحد

منهم.

لذلك فإن الأبحاث والدراسات ليست سوى جزء من القصة التي أنا بصددها

اليوم. كنت أعتقد من قبل أنه من خلال احتراف ودراسة العنف، سوف يتسنى

لي أن أسهم في الحؤول دون حدوث الصراعات التي نشهدها في عالمنا اليوم،

وأن هذا من شأنه أن يسهم في الحد من معاناة الناس. لكني لم أعد ساذجة

كما كنت من قبل، فاليوم أنا أعرف تمامًا أن الصراع أمر لا مفر منه،

ولكنها هذا الصراع لا يجب أن يتمخض بالضرورة عن دمار المجتمعات أو

انهيارها. عندما يدرك الناس إمكاناتهم وقدراتهم، ويرفضون الخضوع للظلم

ويسعون للانخراط في المقاومة المدنية، فإن هذا الصراع سيصبح قوة بناءة

من أجل التغيير في عالمنا.

5 كانون الثاني 2012

ترجمة: نورس مجيد

*** *** ***