العين الثالثة

بين الحكمة

القديمة والفسيولوجيا الحديثة

لي

بين حاجبيَّ عين ثالثة. ولولاها لكنت أعمى.

ميخائيل نعيمه

رأيت

ربي بعين قلبي فقلت:

من أنتَ؟ قال: أنتَ!

الحلاج

مدخل

"العين الثالثة"

للفقاريات تشكُّل مخِّي شديد الحساسية

للضوء، لكنه خلافًا للعينين "الحقيقيتين"

– وهما كذلك متفرعتان عن المخِّ مباشرة –

يبدو للوهلة الأولى غير معني بالإبصار.

يُطلِق البيولوجيون على هذا التشكُّل أسماء

مختلفة من نحو الصنوبرة أو حتى "العين"

الصنوبرية أو الغدة الصنوبرية epiphysis للمخ. وإن دراسة

المحفوظات الأحفورية والأنواع الحالية تشير

إلى أن الصنوبرة، بدءًا من الفقاريات

البدائية وانتهاءً بالإنسان، إنما هي تبرعم

ينشأ عن المخ عند سقف الدماغ الأوسط diencephalic

ceiling.

وهو، مغطًى كان بجدار الجمجمة أم لم يكن، يبقى

حساسًا للضوء، مباشرة في غير الثدييات أو

على نحو غير مباشر في الثدييات.

ويكون الجسم

الصنوبري كبير الحجم عند صغار الحيوان

والأطفال، ويبدأ بالتقهقر والتكلُّس عند

الإنسان في أثناء العقد الثاني من العمر، حيث

يتكون حينئذٍ من مدخرات صغيرة لكربونات

وفوسفات الكلسيوم والمغنيزيوم، فيما يسمى بـ"الرمل

الصنوبري" الذي يمكن مشاهدته بأشعة X.

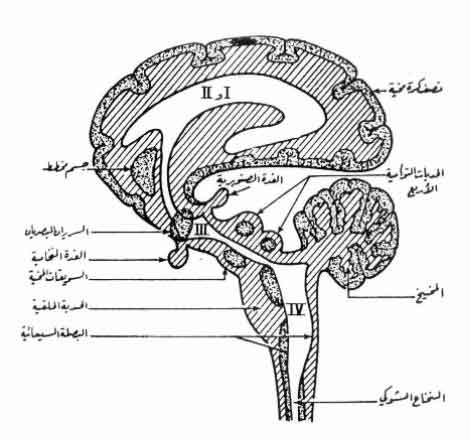

الشكل 1: مخطط يبيِّن موقع "العين"

الصنوبرية من المخِّ البشري.

هذا ويبدو أن وجود الجسم الصنوبري لدى

الإنسان كان معروفًا منذ أقدم العصور (الشكل

1). ومن المعلوم أن رونيه

ديكارت رأى فيه مركزًا تقوم فيه النَّفْس، عن

طريق سريان "الأرواح الحيوانية"،

بتلقِّي المعلومات من الجسم وبالسيطرة عليه

ككل (الشكل 2). ولئن كان على العلم أن يقرَّ

بشيء بصدد هذا العضو العجيب فإقراره بتخلفه

عن مواكبة تأملات الفلاسفة. فمع أن الأبحاث

المجهرية إبان القرن التاسع عشر ترافقت

بالملاحظات السريرية والدراسات الاختبارية،

ظلَّ المختصون بدراسة الصنوبرة، حتى أواسط

القرن العشرين، من "الأنواع" النادرة!

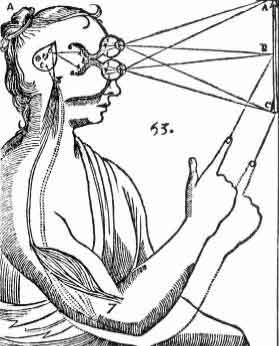

الشكل 2: مخطط مأخوذ من كتاب ديكارت مقالة في

تشكُّل الجنين (1664). والصنوبرة، بحسب

الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي، ليست

مقرَّ النفس، بل مركز تمارس النفس بواسطته

سيطرتها على الجسم: فبواسطة هذا العضو المفرد

تنظِّم النفس سريان "الأرواح الحيوانية"

القادمة من المخ والعائدة إليه.

ومع اكتشاف الباحث الأمريكي أ. ب. ليرنر

عام 1959 لجزيء تطرحه الصنوبرة أُطلِقَ عليه

اسم الميلاتونين Melatonin، ومع النمو

التكنولوجي المطَّرد وانعقاد الفرق الدراسية

من بعدُ، تمَّ قطعُ شوط جديد، خصب جدًا من حيث

النتائج والمفاهيم، وبُدِئ بالإجابة على

جانب من التساؤلات العلمية التي ظلت معلَّقة،

وإن على حساب تنحية المعطيات القديمة التي ما

تزال طيَّ كتب الحكمة القديمة، تنتظر أن يحين

الوقت لكي يطَّلع عليها عددٌ من المتنوِّرين

في المجتمع العلمي، فيلقوا على سرِّ الصنوبرة

ضوءًا جديدًا. ومع ذلك، فالفضل يعود إلى

العلماء في احتلال هذه الغدة اليوم منزلةَ

العضو الوظيفي بعد أن ظلت محرومة منها طويلاً

في الأوساط العلمية. فما هو دور الصنوبرة

المعروف اليوم؟ وأية فائدة تجنيها

المتعضِّيات من عضو حسَّاس للضوء؟ ذلك ما

سنحاول الإجابة عليه، مستندين أولاً إلى

مكتشفات البيولوجيا والفسيولوجيا في هذا

الصدد.

1. العين الثالثة بحسب

الفسيولوجيا الحديثة

فلنبدأ بوصف تشريحي

موجز لهذا العضو الذي ظل سرًّا عصيًّا على

العلم فترةً طويلة، وما يزال كذلك في أبعاده

السرَّانية والباطنية. إن بعض الأنواع يضم

إلى الصنوبرة تشكُّلاً إضافيًّا: العضو جار

الصنوبرة للشَّلْق (من أنواع الحنقليس)

وبعض الأسماك، وهو العضو الجبهي عند

البرمائيات والعضو الجداري عند الزواحف (الشكل

3). ويؤلف المجموع – الصنوبرة والعضو الإضافي

– ما يُعرَف باسم المركَّب الصنوبري.

وفي العضو الصنوبري

للأسماك والزواحف والسلاحف والعظايا توجد خلايا

حساسة للضوء قريبة الشبه بالأعين، هي مستقبلات

ضوئية. فهي مزودة بقطب مستقبِل للفوتونات

وقطب مرسِل للرسائل الموجَّهة إلى عصبونات من

الرتبة الثانية تقصد المخ (الشكل 3). ومع أن

غالبية الزواحف والطيور تحتفظ بحساسيتها

للضوء فإن العديد من المستقبِلات الضوئية

الصنوبرية "منقَّحة" بحيث يصح الكلام

فعلاً على مستقبِلات ضوئية معدَّلة. ذلك

أن القطب المستقبِل فيها مختصر، بينما ينتهي

القطب المرسِل على مقربة من الأوعية الدموية

الشعرية (الشكل 3). أما الحساسية للضوء

والعصبونات الموجَّهة نحو المخ فتختفي

تدريجيًّا؛ إذ إن خلايا الصنوبرة –

مستقبِلات ضوئية ومستقبِلات ضوئية معدَّلة

وخلايا صنوبرية – تكابد إبان التطور

تعديلات لا يستهان بها. على أن الوصف الدقيق

لتعضِّي هذه الأنماط الثلاثة من الخلايا،

المنضوية تحت ما يسمَّى بـ"القلاَّبات" transducers،

يبيِّن أنها، على الرغم من تحوُّل عميق في

بنيتها الظاهرية، تبدي تشابهات هامة. زِدْ

على ذلك أنها، كما سيُتبيَّن لاحقًا، تنشئ

جزيئات متماثلة. ولقد قادت هذه الخصائص

المشتركة العلماءَ إلى اقتراح وجود صلة نَسَب

وثيقة بين القلاَّبات الصنوبرية. فهل هذه

تشكِّل "طيفًا" خلويًّا – وإنْ لم

يُقطَع بعدُ بوجود سلالة أو سلالات خلوية ذات

أصل واحد؟ وسيتضح لنا أن إعادة النَّمْذَجَة

البنيوية للقلاَّبات تترافق بتغيُّر عميق في

آليات فكِّ رموز المعلومات الضوئية.

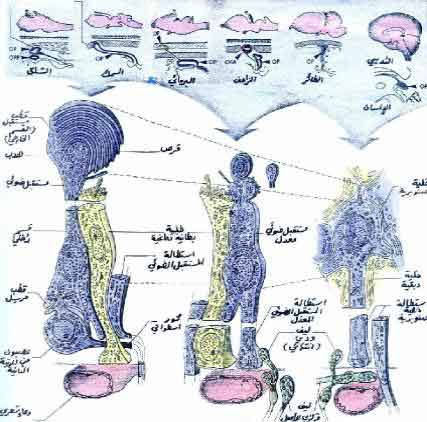

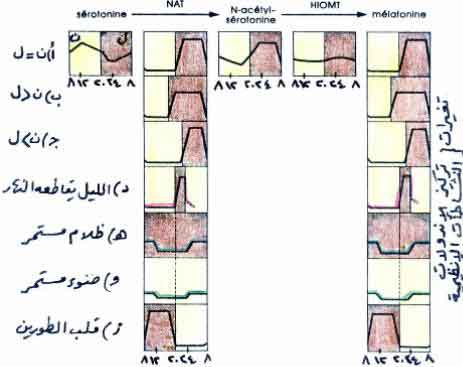

الشكل 3: تطور بنية الصنوبرة عند الشَّلْق

والسمك والبرمائيات والزواحف والطيور

والثدييات والإنسان.

رسائل

يوقِّعها الضوء

مهما

تكن القلاَّبات فإنها تنشئ على الأقل نمطين

من الجزيئات–"الرسائل": إندولات وربما

ببتيد أو أكثر. بيد أن أشهر الجزيئات

الإندولية هو الميلاتونين Melatonin،

المشتق من السيروتونين Serotonin (الشكل

4). وقد سُمِّي بالـ"ميلاتونين" كونه

يقبِّض حاملات صباغ الميلانين في جلد الضفدع،

فيصير لونه فاتحًا. ويتم تصنيع الميلاتونين (الذي

بات يحتل منزلة الهرمون) في القلاَّبات

وينطرح في الأوعية الشعرية.

وتنشئ القلاَّبات أيضًا حبيبات إفرازية من

طبيعة بروتينية (الشكل 4)، لكن بنية وظيفة

الببتيد أو الببتيدات المتراكمة في الحبيبات

ما تزال مجهولة.

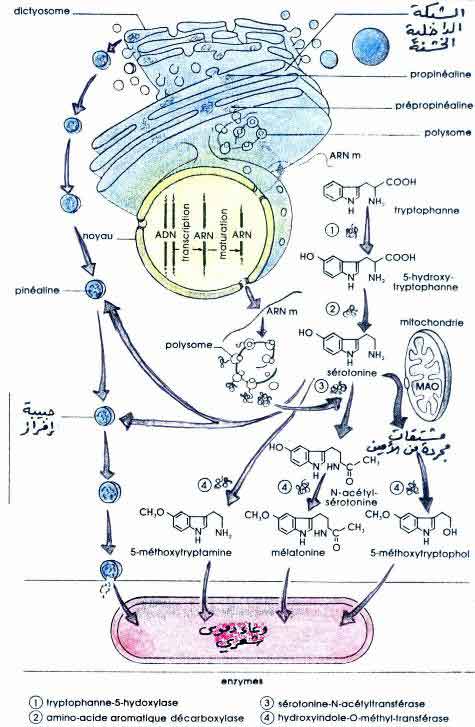

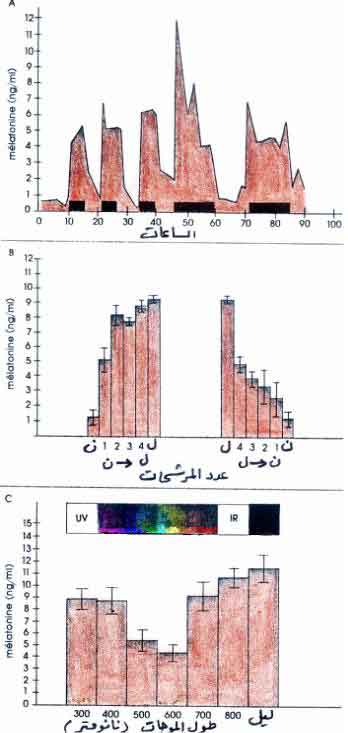

الشكل 4: تنشئ قلاَّبات الصنوبرة نمطين من

الجزيئات: إندولات وإفراز بروتيني، يبيِّن

الشكل سياق تركيبه.

وإلى

هذه الجزيئات المشتركة بين مختلف

القلاَّبات، ينضاف في المستقبِلات الضوئية

المميِّزة للفقاريات من ذوات الدم البارد

إنتاجُ "رسالة" عصبية، هي عبارة عن ناقل

عصبي محرِّض لعصبونات الرتبة الثانية

القاصدة للمخ. ونذكِّر هنا بأنها

القلاَّبات الصنوبرية الوحيدة ذات الصلة

بالمخ بواسطة عصبونات.

الخاصية

الرئيسية للقلاَّبات هي نشاطها الإيقاعي

اليومي؛ إذ إن بنيتها وعملها يُبديان، في

آنٍ معًا، تبدلات واضحة إبان كلِّ دورة

مؤلَّفة من أربع وعشرين ساعة. وهذه التبدلات

"اليومية" ليست محسوسة على مستوى نواتها

وهيولاها والعديد من عضيَّاتها وحسب، وإنما

على مستوى مختلف الجزيئات أيضًا. كذا فإنه لدى

الطيور والثدييات يبلغ تركيز الإندولات

حدَّه الأقصى، سواء إبان الطور الضوئي (كما في

حالة السيروتونين) أو في أثناء الليل، كما هي

الحال مع الميلاتونين (الشكل 5). وأيًّا كان

مسكن الفقاريات المدروسة حتى هذه الساعة،

وأيًّا كانت عوائدها الليلية، من الشِّلْق

حتى الإنسان، فإن طرح الميلاتونين ليلي

دومًا. وإن تركيبه عند عدة أنواع تتوقف على

إنزيم مركِّب هو الـSerotonin-N-acetyl-transferase

(الشكل 5).

الشكل 5: الميلاتونين، المشتق من السيروتونين،

جزيء شديد النشاط تطرحه الصنوبرة. وإفرازه

الليلي، الذي تتوافق مدَّته مع دوام الليل،

يتمُّ إذن وفقًا لإيقاع يومي نمطي.

القلاَّبات،

إذن، تنتج جزئيات–رسائل مخصصة للمتعضِّية؛

وإنتاج و/أو طرح هذه الجزيئات متوقف،

إجمالاً، على الضوء (ذي التأثيرات الناهية)

والظلمة (ذات التأثيرات المحرِّضة). وإن

معلوماتنا عن القَلْب الضوئي في الصنوبرة، أي

عن الآليات الداخلة في عملية امتصاص الطاقة

الضوئية، ما تزال شحيحة بالقياس إلى المعطيات

المتوفرة لدينا عن عمل شبكية العين. إذ إن

عملية القَلْب الضوئي تتم في المستقبِلات

الضوئية للشبكية – المخاريط والعصيَّات –

على مستوى القطب المستقبِل (الفص الخارجي):

وهو هدب خاص مكوَّن من ارتصاص كييسات أو

أقراص؛ وتوجد هذه الأقراص في المستقبِلات

الضوئية النموذجية للصنوبرة بعدد يتراوح

بحسب الأنواع وحتى ضمن النوع الواحد (من 2 إلى 3

حتى 200 قرص تقريبًا) (الشكل 3). ويتناقص عدد

الأقراص في المستقبِلات الضوئية المعدَّلة

حتى تختفي تمامًا في الخلايا الصنوبرية (الشكل

3).

لكن

المقايسة مع بنية شبكية العين لا تتوقف عند

هذا الحد. إذ إن البحوث الكيميائية، الخلوية

والمناعية، على قلاَّبات غير الثدييات سمحت

ببيان وجود جزيئات تمتُّ بصلة وثيقة إلى

الجزيئات الداخلية في عملية القَلْب الضوئي

للشبكية.

فهذه الملاحظات، لدى مقابلتها بتحليلات

فسيولوجية كهربائية وطيفية مجهرية وكيميائية

تلمح إلى أن آليات القَلْب الضوئي في

المستقبِلات الضوئية والمستقبِلات الضوئية

المعدلة للصنوبرة قريبة إلى حدِّ التطابق من

آليات شبكية العين.

على

أن الاستكشاف الفسيولوجي الكهربي الذي قام به

فريق من معهد ماكس بلانك في ألمانيا سمح

بالبرهان على الحساسية الضوئية المباشرة

للصنوبرة عند مختلف الفقاريات ذوات الدم

البارد. فالظلام، في الصنوبرة وفي الشبكية

على حدٍّ سواء، هو ما يحرِّض المستقبِلات

الضوئية على النشاط، أي على زوال الاستقطاب

الكهربائي فيها. وفي المقابل، فإن

المستقبِلات الضوئية مفرطةُ الاستقطاب في

الضوء، الأمر الذي يتوافق مع انخفاض في

النشاط. إن زوال الاستقطاب الكهربائي في

الظلام يترافق مع طرح جزيء (ناقل عصبي محرِّض)،

يزيل بدوره في الصنوبرة استقطاب العصبونات من

الرتبة الثانية. وتنتشر السيالة العصبية من

بعدُ حتى المخ بطرق معلومة لدى أنواع نادرة.

وتتوقف

الاستجابات المسجَّلة على مستوى العصبونات

من الرتبة الثانية على سلَّم واسع من

الشدَّات الضوئية. ناهيك عن كونها، على

الأغلب، من نمط "غير لوني"، أي تتثبَّط

بكلِّ أطوال موجات الطيف المرئي وما فوق

البنفسجي بما يفوق حساسية العين للضوء.

كذلك فإن استجابات المستقبِلات الضوئية

تتوقف على شدة الضوء وتكوينه الطيفي ومدة

تأثيره. ولقد سمحت هذه الملاحظات لأحد

العلماء الألمان باعتبار صنوبرة الأنواع

المزوَّدة بمستقبِلات ضوئية حقيقية كاشفةً

لشدة الضوء: العضو "مؤشِّر لمدة الإضاءة

اليومية ومقياس للإشعاع الشمسي"، على حدٍّ

قول العالِم المذكور.

فكيف

يقوم المخ بالاستفادة من الرسائل العصبية

التي يتلقاها على هيئة نبضات كهربائية؟ إن

بحوثًا متمِّمة ضرورية لكي يتم توضيح حقيقة

انخراطها في ضبط الحركات الحاصلة استجابةً

للضوء، وحرارة الجسم، والوظائف العصبية

للغدد الصم، والإيقاعات اليومية. وفي

المقابل، فإن اختفاء المستقبِلات الضوئية

النمطية عند الثدييات لصالح نموِّ خلايا

صنوبرية غير حساسة للضوء يتلازم مع فقدان

الرسالة العصبية، بما يشير إلى عدم قيام

الصنوبرة بدور قديم كانت تقوم به.

الميلاتونين في قلب الإيقاعات

أكثر

الرسائل التي تعالجها القلاَّبات حظًّا من

الدراسة هو الميلاتونين. وقد تبيَّن أن

إنتاجه ليلي دومًا، شأن طرح الناقل العصبي.

فكيف يتأثر تركيب الميلاتونين بتناوب الليل

والنهار – وبعبارة أخرى، كيف يستجيب للفترة

الضوئية؟ إذا لم تكون صنوبرة الثدييات حساسة

للضوء مباشرة فإنها، في المقابل، ذات صلة

بالشبكية بطريق عصبي واحد على الأقل، يقابل

تَمَفْصُلَه الأخير أليافًا ودية مستقيمة.

بعبارة أخرى، فإن المعلومات عن الفترة

الضوئية تبلغ الخلايا الصنوبرية بلوغًا غير

مباشر عن طريق العينين لأن هذه الألياف هي آخر

تَمَفْصُل على الطريق الواصل بين الشبكية

والصنوبرة.

ولقد

بيَّنت البحوث على مختلف رُتَب الفقاريات أن

تركيب الميلاتونين لا يتم في الظلام وحسب، بل

وأن مدة إفرازه مكافئة عمليَّا لفترة إفرازه

الليلي (الشكل 5). ومن جهة ثانية فإن تركيب

الميلاتونين في مختلف أنماط القلاَّبات،

شأنه شأن الناقل العصبي للمستقبِلات الضوئية

الصنوبرية، يمكنه أن يتثبَّط بالضوء.

وهذا التثبيط، كما تبيِّن التجارب على سمك

الشبوط المستأنس، يتوقف سواء بسواء على شدة

الضوء وتكوينه الطيفي ومدة نشاطه (الشكل 6).

الشكل 6: منحنيات تمثل لنتائج التجارب المجراة

على الشبوط المستأنس التي تبيِّن أن الصنوبرة

حساسة مباشرة للضوء وتلعب دور المؤشِّر إلى

مدة الإضاءة والمقياس للإشعاعات الشمسية.

ولدى

إبقاء الفراريج والجرذان في شروط عزل زمني،

أي في ظلمة أو ضوء متواصلين، فإن إفراز

الميلاتونين – ومن طبيعته أن يُوقَّع على

ساعات اليوم – يختل انضباطه. ففي الظلمة

المتواصلة، على سبيل المثال، تقترب فترتُه من

24 ساعة، فيما تنقص سعته وينزاح أوج إفرازه

كلَّ يوم (الشكل 5). إن هذه الظواهر غير العادية

تدل على إيقاع يتبدَّل بسهولة؛ وبعبارة أوضح،

فإن إيقاعية إنتاج الميلاتونين تستمر، إنما

بالمقدار نفسه من الدقة. وإن استمرار

إيقاعيته ضمن شروط العَزْل الزمني هذه تشير

بهذه المثابة إلى وجود ساعة أو ساعات

بيولوجية تدعى تارة بـ"النواس" وطورًا

بـ"ناظم الخطى" pacemaker.

وفي

الشروط الطبيعية يعاد ضبط هذه الساعات

بالفترة الضوئية؛ إذ إن هذه تُعتبَر ميقاتية Zeitgeber

دقيقة. بعبارة أخرى، فإن ثمة ساعات بيولوجية

تفرض إيقاع إفراز الميلاتونين، فيما تتوقف

خصائص هذا الإيقاع (السعة، موقع الأوج

ومدَّته، فترة الـ24 ساعة) على التحكُّم

المفروض على هذه الساعات الحيوية التي تمَّ

تحديد موقعها إما في قلب الصنوبرة نفسها (كما

في الفروج وبعض العظايا)، وإما في بنى مخية

معينة هي، على وجه التحديد، النوى ما فوق

التصالب البصري لمنطقة ما تحت السرير البصري (كما

في الجرذ). ولقد تمَّ تبيان وجود نوَّاس

صنوبري بعزل العضو الصنوبري في وسط زرعي. هذا

وتشير الأبحاث على الفروج والجرذ وغيرهما من

الفقاريات إلى أن القلاَّبات حافظت إبان

التطور على التغيرات اليومية لتركيب

الميلاتونين باللجوء إلى تغيير متدرِّج في

نسق فكِّ رموز المعلومات المنقولة بالفترة

الضوئية، بحيث تتم الاستعاضة عن القَلْب

الضوئي شيئًا فشيئًا بقلب الإشارة بالتنبيه

النورأدرناليني.

تغيير اللون والتحكُّم بالحرارة

تزوِّد

الصنوبرة المتعضِّية، عن طريق الميلاتونين،

بمعلومات زمنية عظيمة الأهمية، إنْ عن مدة

الليل، أو عن فترات السنة، كما سيتبيَّن. وإن

تغيُّر لون جلد الحيوانات ذوات الدم البارد –

بتأثير الصنوبرة – لهو أمر معروف منذ فترة

طويلة. فعند يرقات السمك والبرمائيات وبعض

الأنواع البالغة من الأسماك وبعض البرمائيات

والزواحف، يصبح جلد الظهر أفتح لونًا بصورة

محسوسة في أثناء الليل. وإجمالاً، فإن العبور

من كسوة داكنة اللون إلى كسوة أظهر لونًا ناجم

عن حركات حبيبات الميلانين في الخلايا

الجلدية المتخصصة (حاملات الميلانين)، إما

انتشارًا في الاستطالات الخلوية ما تحت

البشروية، بما يزيد لون الجلد قتامة (كما في

بعض أنواع الضب)، وإما تركيزًا في الأجسام

الخلوية الواقعة في طبقة الأدمة العميقة. وإن

استئصال الصنوبرة لدى بعض الحيوانات يضع

حدًّا للتغيُّر الليلي للتلوين.

كذلك

فإن المركَّب الصنوبري يؤثر على حرارة

الجسم أو نَظْم الحرارة. وتشير الدراسات

المُجراة أساسًا على حيوانات من ذوات الدم

البارد أن الأنواع المتمتعة بصنوبرات جسيمة

أو معقَّدة البنية تنزع إلى استيطان المناطق

المعتدلة وحتى القطبية، بينما تنزع صاحبة

الصنوبرات الصغيرة أو البسيطة البنية إلى

الاستقرار في المناطق حول المدارية. غير أن

الاستثناءات ليست بالقليلة. فلكي ترفع

العظايا من حرارة أجسامها تستفيد من المصادر

الحرارية للبيئة بتغيير أوضاع جسمها بالنسبة

إلى أشعة الشمس والإدبار والإقبال من المناطق

المشمسة إلى المناطق الظليلة إلخ. وإن

استئصال العضو الجداري للضبِّ يترافق بمسلك

غير متكيِّف، يُترجَم إلى ارتفاع حراري أو

إلى انخفاض في النسبة المثلى لحرارة الجسم.

وبذلك قد يلعب هذا العضو دور مقياس الإشعاع،

محدِّدًا زمن التعرُّض للشمس وفقًا للإشعاع

الحراري للضوء الشمسي. وإن استئصال الصنوبرة،

من جهة أخرى، يتسبب في انخفاض حراري مفاجئ.

وهكذا يبدو أن لعضوي المركَّب الصنوبري

وظيفتين متضادتين.

وتبيِّن

دراسات أخرى أن المركَّب الصنوبري

للبرمائيات وصنوبرة الطيور، وربما الوليد

عند الثدييات أيضًا، قد يكونان منخرطين في

التنظيم الحراري أو التوقيع اليومي للحرارة

الداخلية. وتبدو الصنوبرة عند الثدييات

لاعبة دورًا في السيرورات لإطلاق حالة السبات

والخروج منها، وكذلك في سيرورة السبات الشتوي.

فإن استئصال الصنوبرة لدى بعض الثدييات يخفض

القدرة على الدخول في السبات أو الاستمرار في

هذه الحالة أو في حالة الهمود. ويبدو أن

الميلاتونين أيضًا، بما هو يخفض فعلاً النسبة

المثلى لحرارة الجسم عند العظايا ويقلِّل من

الحرارة الداخلية للعصفور الدوري ويزيد من

حدوث السبات لدى السنجاب ومدَّته، هو المسؤول

عن هذه الظواهر.

النشاط والراحة

لقد

تبيَّن أيضًا أن الصنوبرة والميلاتونين

يلعبان دورًا هامًّا في تنظيم إيقاعات يومية

أخرى، منها النشاط الحركي لدى غير الثدييات.

فهذا الإيقاع يستمر في شروط العَزْل الزمني

طوال فترة تقارب الـ24 ساعة. وهذه الإيقاعية

تختفي لدى بعض الأنواع، الموضوعة في ظلمة

مستمرة، بعد استئصال الصنوبرة. فهل تسيطر هذه

على النشاط الموقَّع للثدييات أيضًا؟

على

الرغم من شحِّ المعطيات العلمية بهذا الخصوص،

كان معلومًا أن استئصال الصنوبرة يؤدي إلى

تكيُّف أسرع لإيقاع الراحة/النشاط بعد حدوث

اختلال مفاجئ. ولنذكِّر أن إيقاع الميلاتونين

وإفرازه عند الثدييات محكوم بالهرمون

المتوضع في النوى ما فوق التصالب البصري

والمتأثِّر مباشرة بالفترة الضوئية. وبما أن

الميلاتونين يبدو وكأنه "عقرب" هذه

الساعة البيولوجية فإن حقنه بجرعات منتظمة

إبان اليوم، كما بيَّنت التجارب، تُواقِت

النشاطَ الإيقاعيَّ للفأر الموضوع في الظلمة.

وتوحي التجارب التي أجراها علماء من معهد

الفسيولوجيا في براغ بوجود صلة بين

الميلاتونين وبين موقعين في منطقة ما تحت

السرير البصري؛ وهذان الموقعان قد يقابلان

مستقبِلات حقيقية للجزيء، بما يشير إلى وجود

تأثير مباشر ممكن للميلاتونين على الساعات

البيولوجية المركزية اليومية. وأخيرًا، قد

تكون للميلاتونين تأثيرات على إيقاعات يومية

غير إيقاع الراحة/النشاط: فربما يمكنه أن يعيد

مواقتة إيقاعه هو ويؤثر، ربما، على هرمونات

أخرى، كالكورتيزون والبرولاكتين.

الجنس وفصول

التناغم الحسن

إن

التناسل، لدى العديد من الأنواع، لهو من

الوظائف الفصلية الملحقة بتطاوُل أو تقاصُر

مدة الإضاءة اليومية التي تقابلها، في كلٍّ

دورة يومية، مدةٌ من الإفراز الليلي

للميلاتونين. ويُستفاد من هذه المعلومة

الزمنية لتنسيق الوظائف الفصلية. ففي بعض

الثدييات، كالخروف واليرنب، يؤدي استئصال

الصنوبرة، على المدى الطويل، إلى خلل في

تزامن النشاط التناسلي بالنسبة إلى الدورة

السنوية للبيئة. فضمن هذه الشروط قد يفشل

التناسل نظرًا لأن ولادة الصغار لا تقع في

الفترة الأنسب لبقائها عل قيد الحياة. ولقد

تبيَّن أن فترة قصيرة من إفراز الميلاتونين،

متزامنةً مع الأيام "الطويلة النهار"،

تحرِّض النزو لدى اليرنب (وهو حيوان يتبع

نشاطُه الجنسي تطاوُلَ المدة اليومية

للإضاءة)، فيما تؤدي فترة مطوَّلة من إفرازه،

تكافئ الأيام "القصيرة النهار"، إلى

النتائج عينها لدى الخروف. ومن ناحية أخرى،

يؤدي استئصال صنوبرة الفأرة إلى تحريض النزو

وضخامة المبيض، كما يؤدي تعريضها لمحيط ضوئي

شديد إلى النتائج عينها.

أما

عند غير الثدييات فيؤدي استئصال الصنوبرة لدى

بعض الأسماك إلى تراجع ملموس في وزن المناسل

وفي إنتاج الخلايا الجنسية، وقد يؤدي إلى أثر

معاكس. ولقد شوهِد أحد هذين الأثرين أو كلاهما

بحسب النوع المدروس ومدة التجارب وموقعها من

السنة. ويمكن لحقن الميلاتونين أن يؤثر على

الوظيفة التناسلية، مؤدِّيًا إلى انخفاض في

وزن الغدد الجنسية. ومع أن آلية هذا التأثير

ليست معروفة تمامًا بعدُ فإن الفرضية القائلة

بأن الميلاتونين يعدِّل نِسَبَ إفراز

الهرمونات النخامية المنسلية المتحكِّمة في

التناسل هي الأرجح، بما يؤكِّد الصلة

الفسيولوجية بين النخامة والصنوبرة.

الإنسان

تحت تأثير الميلاتونين

إن

وظيفة الصنوبرة البشرية غير معروفة تمامًا

بعدُ. غير أن ما تمَّ التوصُّل إليه في

الأبحاث على الحيوان ليحمل على الافتراض بأن

بعض الوظائف الفسيولوجية قد تتوقف على الفعل

المُواقِت لإفراز الميلاتونين. وتبيِّن

الأبحاث أن أوج إفراز الميلاتونين الليلي

يكون بين الساعة الثانية والخامسة صباحًا،

مهما يكن التبايُن الملحوظ في إفرازه بين

الأفراد الأصحاء. وهذه الإيقاعية داخلية

المنشأ لأنها تستمر لدى الأفراد الخاضعين

للعَزْل زمني. وتشير النتائج أيضًا إلى أن آثار

الضوء على الصنوبرة تمرُّ عِبْر شبكية العين.

ويبدو أن التجارب الأخيرة على الإنسان،

بالإضافة إلى الملاحظات السابقة، تشير إلى أن

الضوء الطبيعي يتحكَّم في إيقاع، وبالتالي في

مدة إفراز الميلاتونين البشري. وفي غياب

الضوء الطبيعي يمكن لميقاتيات Zeitgeber أخرى أن تتدخل

بنجاح – وإنْ لم تكن الحال على ذلك دومًا؛ إذ

إن العديد من العميان ذوو إفرازات إيقاعية

غير طبيعية.

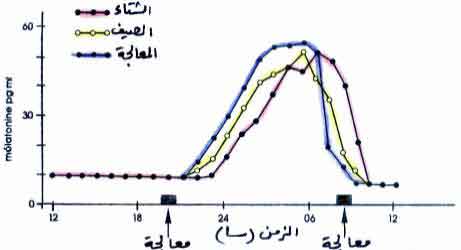

كذلك

فإن إفراز هذا الهرمون يبدي لدى الإنسان

أيضًا تغيرات فصلية تتوقف أيضًا على الفترة

الضوئية، على ما يبدو. وتُظهِر غالبية

الدراسات في الوقت الحالي انزياحًا إلى

الأمام لأوج إفراز الميلاتونين بين فصلي

الشتاء والصيف، يبلغ ذروته في بداية الصيف (الشكل

7). أما المعطيات حول الصلات بين الصنوبرة

البشرية والتناسل فهي لا تتعدى النزر اليسير

– وإن كان الأطباء يعلمون، منذ فترة طويلة،

بأن أورام هذا العضو ترتبط بنمو مفرط لدى سنِّ

البلوغ. ولقد سمحت الدراسة المقارنة لتراكيز

الميلاتونين الليلية بالتوصُّل إلى النتائج

التالية: ترتفع النِّسَب في أثناء الطفولة

الأولى، فيما تنخفض إبان النموِّ حتى سنِّ

الحلم، ثم تثبت في أثناء النضج، لتهوي على

نحوٍ لا يُستهان به مع الشيخوخة. فهل ثمة صلة

سببية بين انخفاض نسبة الميلاتونين وإطلاق

تحولات البلوغ؟ لا إجابة علمية قاطعة بهذا

الخصوص. إنما فلنُشِرْ هنا إلى أن إيقاع

الميلاتونين، بحسب بعض المؤلِّفين، خاضع

لدى المرأة لتبدلات الدورة الشهرية.

الشكل 7: يبدي الإيقاع اليومي لإفراز

الميلاتونين لدى الإنسان في الصيف انزياحًا

إلى الأمام بالنسبة إلى إفرازه في الشتاء،

كما يشير إلى ذلك المنحنيان الأحمر والأصفر.

بينما المنحنى الأزرق هو نتيجة تجربة أجرِيَت

إبان شتاء قطبي جنوبي على أناس معرَّضين مدة 6

أسابيع لضوء قوي. نجم عن التجربة انزياح إلى

الأمام لأوج الميلاتونين الذي يتطابق عندئذٍ

مع أوجِه في الصيف. وهذا يبيِّن أن الضوء

يتحكم في التبدلات الفصلية للميلاتونين

المسؤول، بدوره، عن تنسيق عدد من الإيقاعات

الفسيولوجية.

يُستفاد

من كلِّ ما تقدَّم أن قلاَّبات الصنوبرة، من

الفقاريات البدائية إلى الإنسان، كابدتْ ما

لا يُستهان به من التنقيحات، فيما كانت

تنمِّي مختلف الآليات الفسيولوجية الرامية

إلى الحفاظ على خاصية هامة، ألا وهي النشاط

اليومي. وإن إفراز الميلاتونين ليس غير

انعكاس بارز لهذا النشاط، تقوم على

مُواقَتَته ميقاتيةُ تناوُب النهار والليل.

والميلاتونين – وهو أشهر الجزيئات–"الرسائل"

التي تمِّ اصطفاؤها في وقت مبكر من التطور –

لَينقُل ضمن المتعضِّية معلومات زمنية. وهذه

الميقاتية الداخلية تتحكم في مختلف

الإيقاعات اليومية لدى العديد من الأنواع،

كما تساهم في تنسيق الوظائف الفصلية.

فهل

يجوز لنا القول إن العلم، على بقاء ثغرات

عديدة فيما توصَّل إليه من مكتشفات، قطع

شوطًا هامًّا في درس هذه الغدة؟ ما في ذلك ريب

– من حيث إنه (أي العلم) حدَّد عدة محاور

للبحث، من الجزيء حتى المتعضِّية. لكن أهمَّ

ما يتعلق بـ"العين الثالثة"، فيما نرى،

سيبقى عصيًّا على العم التجريبي ما لم ينفتح

هذا الأخير على معطيات الحكمة القديمة فيما

يخص فسيولوجيا الجسم البشري.

فماذا

تخبرنا الحكمة القديمة – الثيوصوفيا – عن

"العين الثالثة"؟

2. العين الثالثة بحسب

معطيات الحكمة القديمة

تعلِّمنا الحكمة

القديمة، على اختلاف مصادرها وتنوُّع أساليب

تعبيرها، أن بدء كلِّ شيء كان فيضًا للوجود عن

مبدئه، وأن هذا الفيض قد تمَّ لكي تتحقق لهذا

الوجود معرفةُ مبدئه، أو بالأصح لكي يعرف

المبدأ ذاته في وجود صادر عن ذاته.

وتعلِّمنا أيضًا أن المبدأ قد التفَّ على

ذاته وانثنى في تضاعيف الوجود، في حركة صادرة

عنه، فيه، ترمي إلى ظهور وعي الوعي، أي الوعي

المُدرِك ذاته؛ حتى إذا تمَّ للمبدأ ذلك في

أدنى العوالم وأغلظها على سلَّم المراتب

الكونية، وذلك بظهور الإنسان على أرضنا هذه

فيما يُعرَف بفعل الانغلاق أو الانثناء الذي

ينطوي على كلِّ الممكنات المبدئية، بما فيها

المبدأ ذاته، عاد الوجود من جديد ليتفتَّح عن

ممكناته كلِّها، في حركة تصاعدية توَّاقة إلى

الرجوع إلى المبدأ الذي انبثقت عنه، غنيَّة

بكلِّ الممكنات المتفتِّحة التي تحققت في

الوجود، مستغرقة في مآل الأمر في مبدئها حيث

تكتمل الدائرة الكبرى، وتلتقي البداية

بالنهاية، وتنتهي سلسلة الوجود الغائية

العظيمة في امتلاء هو الكل في الكل... وهكذا

دواليك، إلى ما لانهاية.

وتعلِّمنا الحكمة

أيضًا أن الانثناء أو الانغلاق Involution

يتم على "فترات عالمية" كبرى تقيم إبانها

"موجة" من موجات الحياة الكونية على كوكب

من الكواكب. وتقول لنا الحكمة إنه إبان كل "فترة

عالمية" تتوالى على أحد الكواكب – وليكن

الأرض مثلاً – سبع "ذرِّيات أمهات" Mother-Races

تعبِّر عن المسار الكلِّي الذي تسلكه كلُّ

بشرية في انغلاق المبدأ فيها وتفتُّحه على

مستوى الوجود الأرضي، ويتضمَّن كلٌّ منها سبع

"ذريات تحتية" Sub-Races،

ينقسم كلٌّ منها إلى سبعة فروع.

ونجد في كتاب العقيدة

السرية للسيدة بلافاتسكي وصفًا عامًّا

دقيقًا للذريات البشرية الأولى وهبوطها

المتدرِّج في العالم الجسماني. ونشير، في هذا

الصدد، إلى أن البشرية ظهرت في الدورة

الرابعة – والدورة Rounder

هي الفترة التي يستغرقها اجتياز موجة الحياة

للأجرام السبعة المتفاوتة الكثافة التي

تشكِّل الأرضَ في كلِّيتها –، وأن انفصال

الجنسين في الدورة الحالية، بعد أن كان

الإنسان كائنًا أحدي الجنس، لم يتم إلا في

أواسط الذرية البشرية الثالثة، وأن كلَّ دورة

مخصصة في المقام الأول، فيما يتعلق بالبشرية

بعامة، لتكوُّن وتفتُّح أحد "المبادئ"

السبعة المكوِّنة للإنسان في بنيانه الباطن.

وتلمِّح العقيدة السرية إلى أن ظهور حاسة

جديدة ونموها مع ظهور كلِّ "ذرية أم"

يترافق بتفتُّح معين يقع على الحواس الأخرى

التي سبق لها أن تفتَّحت مع ظهور الذريات

الأمهات السابقات.

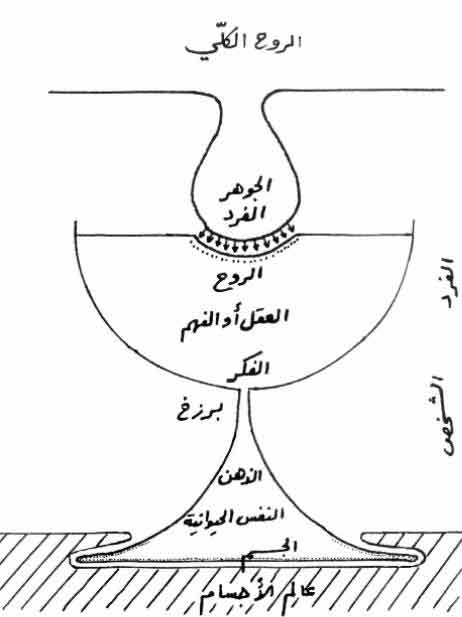

أما المبادئ السبعة

التي تكوِّن البنيان الباطن للإنسان فهي

اصطلاحًا من الأدنى إلى الأعلى، أو من الألطف

إلى الأكثف (الشكل 8):

الشكل 8: المبادئ الباطنية السبعة للإنسان في

تَراتُبها المنبثق عن الموناد التي هي شعاع

من الروح الكلِّي.

1.

الجسم الجُرْمي (أو

البدن)؛

2.

طاقة الحياة prāna

3.

الجسم النجمي astral

body

4.

الجسم الرغائبي (النفس

الحيوانية) kāmarūpa

5.

الذهن manas

6.

الجسم الإشراقي

أو العقل (مبدأ الفهم) buddhi

7.

الروح atmā

والمكوِّن الثاني

ليس مركبة بالمعنى الدقيق، بل هو "مبدأ

الحياة"، المتخلِّل الكيان كلَّه (ولهذا لا

يظهر في الشكل 8) والمحمول على الجسم النجمي.

العقل كذلك عقلان: "ذهن أدنى" و"ذهن

أرفع" (فكر)، يفصل بينهما جسر من قوام العقل

هو "الحاسة الباطنة" antahkārana.

ويؤلِّف البدن مع الجسم النجمي والطاقة

الحيوية الجسم، والجسم الرغائبي مع الفكر (الجسم

الذهني mental body)

"النفس الدنيا"، والعقل الأرفع (الجسم

العِلِّي causal

body)

"النفس العليا"؛ وأخيرًا يؤلف اجتماع

الجسم الإشراقي والروح

ما يسمى اختصارًا بـ"الموناد" Monad أو

الإله الباطن.

كذلك تخبرنا تعاليم

الحكمة المشرقية القديمة أن الطاقة الكونية،

في انثنائها في الإنسان، تنطوي في كيانه

الباطن عند قاعدة العمود الفقري على هيئة

حيَّة غافية ملتفة على ذاتها تدعى كونداليني.

وهذه الطاقة، انسجامًا مع حركة التطور الصاعد

في الكون، تقوم لدى استيقاظها بحركة لولبية

تصاعدية مقايِسة للحركة الكونية، تنطلق من

قاعدة العمود الفقري باتجاه الرأس، حيث توجد

الغدتان النخامية والصنوبرية، فتفتح باطن

الإنسان على التحقُّق بممكناته الكونية

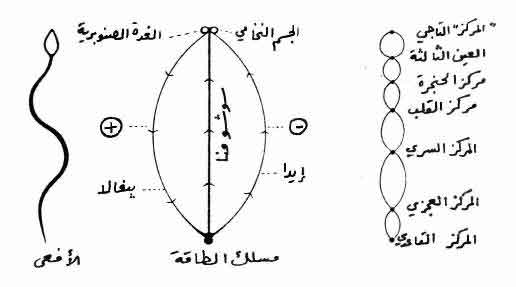

والروحية. وبين القاعدة وهاتين الغدتين توجد

ثلاثة مسالك أو قنوات للطاقة في صعودها نحو

الأعلى: قناة سوشومنا sushumnā الشاقولية

المركزية، التي تقابل القناة الشوكية للعمود

الفقري؛ وقناتا إيدا وبِنْغلا

الأثيريتان. تقع قناة إيدا idā

إلى يسار سوشومنا، وقطبيَّتها مؤنثة أو

سالبة؛ وفي رحلتها الصاعدة تحمل الطاقة إلى

النخامة في الرأس، وتجذب طاقة برانا

الحيوية السالبة من الأرض باتجاه الأعلى؛

بينما تقع قناة بِنْغلا pingalā إلى يمين سوشومنا،

وقطبيَّتها مذكَّرة أو موجبة؛ وفي رحلتها

النازلة تحمل الطاقة من الصنوبرة في الرأس،

وتجذب طاقة برانا الموجبة من الشمس (العقل

الأرفع) وتعيدها إلى الأرض.

وتتقاطع هاتان

القناتان ستَّ مرات على طول العمود الفقري

عند نقاط تشكِّل ما يُعرَف بمراكز الطاقة (تشاكرا

chakra).

وأصل هذه المراكز في العمود الفقري اللطيف،

ويمكننا أن نقول إنها المقابلات اللطيفة

للغدد الصم وللضفائر العصبية الرئيسية في جسم

الإنسان. وهذه المراكز الستة، التي تقابل ستة

من مبادئ البنيان الباطن للإنسان، هي، على

التوالي:

1.

المركز القاعدي:

يقع أسفل الجسم، بين الشرج والعضو الجنسي.

يقابل الغدد الجنسية والضفيرة الحوضية؛

ويقابله البدن.

2.

المركز العجزي (أو

الحوضي): يقع بين السُّرة والعانة. يقابل غدة

الكظر والضفيرة الخثلية؛ وتقابلُه النفسُ

الحيوانية.

3.

المركز السُّري:

يقابل الضفيرة الشمسية؛ ويقابله الذهن

الأدنى.

4.

مركز القلب:

يقابل الغدة الصَّعترية والضفيرة القلبية؛

ويقابله الجسم الإشراقي أو العقل.

5.

مركز الحنجرة:

يقابل الغدة الدرقية والضفيرة البلعومية؛

وتقابله الروح.

6.

"العين

الثالثة": موضوع بحثنا، التي كانت عضو

البصيرة الروحية أو المشاهدة الصرف، ثم

انقطعت عن العمل مع تراجع روحانية الإنسان

ونزوعه المتزايد إلى المادية.

تقع بين الحاجبين، عند أصل الأنف. تقابل

الغدتين النخامية والصنوبرية؛ ويقابلها

الذهن الأعلى.

وأخيرًا يشار إلى

وجود "مركز" سابع، هو المركز "التاجي"،

ليس مركزًا بالمعنى الحرفي، بقدر ما هو حالة

التحقق الروحي النهائي والاتحاد بالروح

الكلِّي.

الشكل 9: مراكز الطاقة في الجسم الإنساني.

فما هي المعطيات التي

في حوزتنا عن "العين الثالثة"؟

جاء في الآيات 38-42 من

المقطع العاشر من "نشأة الإنسان" في كتاب

العقيدة السرية ما يلي:

(38) كذا، اثنين اثنين،

على المناطق السبع، وَلَدت الذرية الثالثة

أبناء الذرية الرابعة وعَدِم الآلهة

ألوهتَهم.

(39) كانت الأولى، في

كلِّ منطقة، بلون القمر؛ والثانية صفراء

كالذهب؛ والثالثة حمراء؛ والرابعة سمراء،

أمست سوداء بالخطيئة. كانت الغراس البشرية

السبع الأولى جميعًا ذوات سحنة واحدة. أما

السبع التالية فقد بدأت تتمازج.

(40) عندئذٍ صارت

الرابعة منتفخة كِبَرًا. "نحن الملوك –

قالت – نحن الآلهة."

(41) واتخذ أبناؤها

نساءً جميلات المرأى؛ نساء من بين عديمي

الذهن ذوي الرؤوس الضيقة، فولدن مسوخًا،

أبالسة خبيثين، ذكورًا وإناثًا، ... .

(42) وشيَّدوا هياكل

للجسم البشري، وعبدوا إناثًا وذكورًا.

وحينئذٍ انقطعت العين الثالثة عن العمل.

هكذا كان أبناء

الذرية البشرية الرابعة هؤلاء هم بحق أول بني

البشر كما نعرفهم اليوم. وتؤكد العقيدة

السرية في صددهم أنهم لم يكونوا على علم

بأية عقيدة، ولم يقيَّض لهم أن يتقيَّدوا

بمعتقدات قائمة على الإيمان. ولكن عندما أضحى

العقل منهم منفتحًا على الفهم الروحي أحسوا

بوحدتهم مع الحقيقة الكلِّية الواحدة (الشكل

8).

لقد كانت البشرية

الأولى سلالة من المَرَدَة ذوي قدرة جسمانية

هائلة ويملكون عينًا ثالثة، واقعة على سطح

الرأس وخلفه، كانت عضو البصيرة الروحية. ولقد

كانت هذه الكائنات تتمتَّع بملكات عجيبة،

جسمانيًّا ومعنويًّا؛ فكانت العناصر تأتمر

بأمرهم، وكانوا يعرفون أسرار السماء والأرض،

ويقرأون المستقبل في النجوم. فإن "العين

الثالثة"، التي كان دورها متمثلاً في

معانقة الأبدية، لم تضمر فيهم إلا حوالى

نهاية الذرية الرابعة، عندما أمست

الروحانية، بما فيها كلُّ الملكات الروحية

وكلُّ صفات إنسان الذرية الثالثة الإلهي، في

خدمة الأهواء الغريزية والنفسانية التي

استيقظت في الإنسان. عندئذٍ فقدتْ عين

البصيرة الروحية قدرتها و"تحجَّرتْ"

رويدًا رويدًا وما انفكت تختفي متراجعة إلى

داخل القحف، حتى صارت ما يُعرف اليوم

تشريحيًا بالغدة الصنوبرية.

لقد كانت عواقب "سقوط"

أجدادنا الأقدمين، الذي يُرمَزُ إليه بخطيئة

آدم، وبالاً على الذرية الخامسة التي ننتمي

إليها اليوم. بيد أن الشروح القديمة تلمع أن

هناك في جملة الأرواح الخلاقة أو العقول التي

آن أوان تجسُّدها، بوصفها أنيات المونادات

التي غرست في الإنسان شرارة الذهن، مَن انصاع

لناموس التطور حالما صار أبناءُ الذرية

الثالثة على أهبة الاستعداد جسمانيًّا

ووظيفيًّا، أي حالما تم انفصال الجنسين،

فأضحى طلائع الكائنات الواعية التي، إذ اجتمع

فيها العلم والإرادة مع النقاء الإلهي بحكم

طبيعتها، أوجدتْ الإنسان نصف الإلهي الذي صار

من الأرض ملحها، أي بذرة حكماء سلالة إنسانية

مقدسة هي بحق "خير أمَّة أخرجت للناس"

بالمعنى الباطني للمصطلح.

وتؤكد التعاليم

السرَّانية أن هذه الصفوة الإنسانية كانت أصل

جماعة من الحكماء لم تنطفئ جذوتها حتى

الساعة، ولن تنطفئ مادامت البشرية لم تحقق

بعدُ الغاية من وجودها. وتفرز هذه الجماعة

كائنات يتمثل دورها في تبديل أجسامها من حين

لآخر؛ وهي لا تعرف راحة ولا غبطة مادام

الإنسان رهين جهله، فتبقى على الأرض طوعًا من

أجل مساعدة الإنسانية على المعرفة والانعتاق.

وهؤلاء هم الفئة التي يدعوها علم الباطن "السلالة

الخالدة"، سلالة المسارَرين الكبار وسادة

الحكمة. وتقوم رسالتهم على مدِّ يد العون

لكلِّ إنسان يعمل على إدراك طبيعته الحق

والقدرات الكامنة فيه، ويعلِّموننا أن عين

البصيرة، أو "العين الثالثة"، يمكن أن

تُنشَّط من جديد بواسطة رياضات خاصة. وتشير

السيدة بلافاتسكي إلى الطريقة التي يتم

بواسطتها تنشيط الصنوبرة بممارسة اليوغا أو

ما يوازيها من المناهج الباطنية – وأسُّها إيقاظ

العقل الأرفع بالتأمل وكلِّ ما تشتمل عليه

الحياة التأملية من قواعد، وخصوصًا الطهارة

الداخلية والعفَّة. فكما تقول السيدة

بلافاتسكي، لا بدَّ للنخاع المستطيل الذي

يشكل النقطة المركزية بحق، والعقدة التي

تشدُّ سائر أقسام الجهاز العصبي بعضها إلى

بعض، أن يتأثر بالنشاط الجنسي ويؤثر بفعل

تحريضي قوي على الغدة الصنوبرية.

وتؤكد السيدة

بلافاتسكي أن "العلم يُمِدُّنا بإشارة إلى

أن طلائع الذرية الرابعة ربما كانت مثلَّثة

الأعين إبان تطورها وقبل التسوية النهائية

للبنية البشرية – التي لم تَصِرْ تامة

ومتناظرة إلا في الذرية الخامسة – بدون أن

تكون لها بالضرورة عين ثالثة بين الحاجبين

شأن الجبابرة ذوي العين الواحدة." وتتابع

قائلة: "يعتقد علماء الغيب أن الانثناء

الروحاني النفساني يسير على خطوط موازية

للتطور الجسماني، وبأن الحواس الباطنة

التي فُطِرتْ عليها الذريات البشرية الأولى

أصابها الضمور إبان نموِّ النوع والتفتح

المادي عن الحواس الظاهرة؛ أما دارسو الرموز

الباطنية أخيرًا، فهذا التصريح ليس عندهم

مجرد ظنٍّ أو إمكانية، إنما هو ببساطة طور

من أطوار قانون النمو، وباختصار، حقيقة

مُثْبَتة."

وتنقل السيدة

بلافاتسكي مقطعًا من كتاب قديم يلخِّص سياق

ضمور "العين الثالثة" ينصُّ على أنه

كانت ثمة، في تلك

الأيام الأولى، مخلوقات بشرية رباعية

الأذرُع من الإناث–الذكور (أحديي الجنس)؛ ذوي

رأس واحد لكنها بثلاث أعين. وكان في وسعها أن

تبصر أمامها وخلفها. وبعد ذلك بدور (بعد

انفصال الجنسين)، وقد سقط البشرُ في المادة،

أظلمتْ بصيرتهم الروحية؛ وشرعت العين

الثالثة بفقد قدرتها متزامنة مع هذا السقوط...

وعندما بلغت (الذرية) الرابعة أواسط عمرها،

كان لا بدَّ للرؤية الباطنية أن توقَظ

وتُحصَّل بمحرِّضات صنعية كان الحكماء

الأقدمون على علم بطريقتها... كذا فإن العين

الثالثة، وقد تحجَّرتْ رويدًا رويدًا، سرعان

ما توارتْ. وصار ذوو الوجهين أوحدي الوجه،

وسُحِبتْ العين عميقًا في الرأس وهي الآن

مدفونة تحت الشعر. وإبان نشاط الإنسان الباطن

(إبان الغيبات والرؤى الروحية) تتضخم العين

وتتوسع. ويراها المنعتق ويشعر بها، ويكيِّف

عمله طبقًا لذلك........ والمريد الطاهر فلا خوف

عليه؛ أما مَن لا يحفظ نفسه طاهرة (من ليس

عفيفًا) فلن يتلقى مددًا من "عين الإله".

وتؤكد السيدة

بلافاتسكي أن في نموِّ العين البشرية تأييدًا

للعلوم الباطنة، من حيث إن نمو عيني الجنين

يتم "من الداخل إلى الخارج". وهما – أي

العينان – عند الثدييات استطالتان

دماغيتان بدلاً من أن تكونا جزءًا من الجلد

كما في الحشرات والرخويات. وتشرح السيدة

بلافاتسكي سيرورة تطور الأعين البشرية قائلة:

في البدء كانت كلُّ

فئة وأسرة من الأنواع الحية أحدية الجنس

وأوحدية العين [...]. ففي الحيوان الذي كانت

صورته تماثل صورة الإنسان في أثيريتها (نجميَّتها)،

قبل أن تبدأ أجسُم الاثنين بتطوير معاطفها

الجلدية، أي بصنع أقمصتها من الداخل إلى

الخارج بآلية وظيفية داخلية – كانت العين

الثالثة في الأصل، كما في الإنسان، عضو البصر

الأوحد. أما العينان الجسمانيتان فقد نمتا

فيما بعد في كلا البهائم والإنسان الذي كان

عضوُ بصره الجسماني في ابتداء الذرية الثالثة

في عين الموضع الذي تشغله في يومنا هذا أعينُ

بعض ذوات الفقار العمياء، أي تحت جلد سميك.

إلا أن مراحل العين المفردة

أو القديمة، في الإنسان والبهائم، مقلوبة

الآن، من حيث إن الإنسان قد اجتاز تلك المرحلة

الحيوانية اللاعقلانية في الدورة الثالثة؛

وهو يتقدم على الخلائق البهيمية المحضة

بمستوى كامل من الوعي. لذا، ففي حين كانت

العين "الكِكْلوبية"،

ولا تزال، عضو البصيرة الروحية في

الإنسان، كانت لدى الحيوان عضو الرؤية

الموضوعية. وهذه العين، وقد أدَّتْ وظيفتها،

استُبدِلَتْ بها، في سيرورة التطور الجسماني

من البسيط إلى المعقَّد، عينان اثنتان، وبذلك

استودِعَتْ ووضعتْها الطبيعةُ جانبًا للمزيد

من الاستعمال في الدهور الآتية.

إن فيما سبق تعليلاً

لبلوغ الغدة الصنوبرية أقصى نموِّها بما

يتناسب مع النمو الجسماني الأدنى. فهي في ذوات

الفقار على أشد ما تكون بروزًا، وهي في

الإنسان على أشد ما تكون اختباءً واحتجابًا.

ولا يقدم لنا الحكماء صورة واضحة عن الحالة

الجسمانية والروحانية والفكرية لإنسان

الذريتين القادمتين، وإن يكن بوسعنا أن

نستنتج أنها، إذ تمرُّ على منحنى التطور

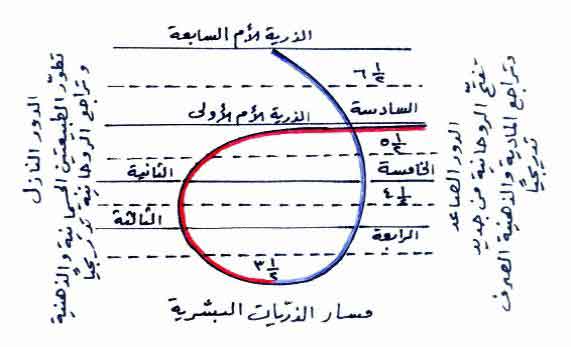

بنقاط مقابلة لذريات سابقة (الشكل 10)، لا بدَّ

أن تتحلَّى بعين الخصائص التي تحلَّتْ بها

تلك الذريات، مع فارق أنها ستكون قد اغتنتْ

بالوعي المدرِك ذاته.

الشكل 10: مسار الذرِّيات البشرية بين الدورين

النازل والصاعد من التطور.

وتنقل السيدة

بلافاتسكي مقطعًا آخر من كتاب الشروح (الشرح

العشرون) ما نصُّه:

نحن (الذرية الأم

الخامسة) في النصف الأول من (مدَّتنا) إلى

الأمام (على القوس الصاعد من الدور) عند نقطة

منتصف (أو بين) الذريتين الأولى والثانية

الساقطتين إلى الأسفل (أي أن الذريتين كانتا

آنذاك على القوس الهابط من الدور)..... احسب

بنفسك أيها المريد وتفكَّر.

وتعلِّق السيدة

بلافاتسكي على النص مطولاً فتقول:

إذا أجرينا الحساب

[...]، نجد أنه إبان الفترة الانتقالية – أي

النصف الثاني من الذرية الأولى الروحانية

الأثيرية النجمية – كانت البشرية الناشئة

مجردة من العنصر المخِّي المفكِّر. فلما كانت

على خطِّها الهابط، ولما كنا موازين لها

على الخطِّ الصاعد، فإننا لذلك مجرَّدون

من العنصر الروحي الذي استُبدِل به الآن

العنصرُ الفكري. فإننا لما كنَّا في الفترة

الذهبية من دورة ذرياتنا، أو في الخامسة، فقد

عبرنا نقطة أوج التوافق التام بين الروح

والمادة – أو ذلك التوازن بين الفكر المخِّي

والإدراك الروحي. على أن نقطة هامة ينبغي ألا

تغيب لنا عن بال.

نحن ما نزال في

الدورة الرابعة، ولن يتمَّ لنا بلوغ النمو

التام للذهن، بوصفه شعاعًا مباشرًا من العقل

الكلِّي – شعاعًا لا تقيِّده المادة – إلا في

الدورة الخامسة. ومع ذلك فإنه لما كانت لكلِّ

ذرية تحتية وكلِّ أمَّة دوراتُها ومراحلُ

تطورها التنموي التي تتكرَّر على مقياس أصغر،

ينبغي أن يصحَّ ذلك أكثر ما يصح على ذرية أم

أيضًا [...].

بذلك يصبح مفهومًا

الآن لماذا تحولت "العين المفردة"

تدريجيًا إلى غدة بسيطة بُعَيْد السقوط

الجسماني لأولئك الذين تواضعنا على تسميتهم

بـ"الليموريين".

وإنها لحقيقة غريبة

أن يكون نصفا الكرة المخية والبطينان

الجانبيان قد نموا في البشر خاصة، وأن يكون

السريران البصريان [optic

thalami]

والحدبات التوأمية الأربع [corpora

quadrigeminæ]

والأجسام المخطِّطة [corpora

striata]

هي الأقسام الرئيسية التي نَمَتْ في مخِّ

الثدييات [الشكل

1]. زِدْ على ذلك أن من المؤكَّد عليه أن فكر

أيِّ إنسان قد يقاس إلى حدٍّ ما بنموِّ

التلافيف المركزية والقسم الأمامي من نصفي

الكرة المخيين. فقد يبدو من الطبيعي أنه إذا

كان للنموِّ والحجم المتزايد للغدة

الصنوبرية أن يُعتبَر دلالة على المقدرات

النفسانية والمَنازِع الروحية لأحدهم،

فسيكون ثمة نموٌّ موافق لذلك القسم من القحف،

أو نموٌّ في حجم الغدة الصنوبرية على حساب

القسم الخلفي من نصفي الكرة المخية...

على أن السيدة

بلافاتسكي تذكِّر هنا بأن كلَّ ما يؤتى على

ذكره لا ينأى عن كونه المقابِلات الجسمانية

للوظائف النفسانية والروحانية المذكورة،

مثلما أن المخَّ البشري العادي هو عضو تسجيل

الذاكرة لكنه ليس بالذاكرة نفسها.

وتعلِّمنا السيدة

بلافاتسكي أيضًا أن ثمة اتصالاً بين الجسم

النخامي والغدة الصنوبرية طوال الحياة

الجسمانية. فالبصير روحيًّا والمتأمِّل

يستطيع في استغراقه أن يلمح هالة نورانية

مذهَّبة حول كلٍّ من هاتين الغدتين: وفي هاتين

الهالتين تتولَّد اهتزازات تزداد سعةً

بازدياد الجهود المبذولة لتنمية البصيرة،

حتى إذا بلغتْ اهتزازاتُ هالة النخامة الغدةَ

الصنوبرية حرَّضتْها على النشاط؛ وفي هذا

إيذان بانفتاح "العين الثالثة" (الشكل 11).

الشكل 11: مراكز الطاقة على طول العمود الفقري،

من المنطقة التناسلية حتى باطن القحف، حيث

تقبع الغدتان النخامية والصنوبرية.

وهي تخبرنا أيضًا أن

الجسم النخامي هو ركيزة الذهن، أي الحاسة

السادسة، فيما الغدة الصنوبرية هي ركيزة

الفهم أو العقل الأرفع، الحاسة السابعة أو

أداة الكشف العقلي أو الروحي. يمكننا أن

نستخلص من ذلك أنه حالما توقِظ الحاسةُ

السادسةُ الحاسةَ السابعةَ يستعيد الإنسان

استعمالَ ملكاته الروحية الهاجعة منذ أمد

بعيد في النوع البشري، بما يجعله يحيا في "آنٍ

دائم" أو حاضر أبدي. وتؤمِّن له "العين

الثالثة"، كلما شاء، رؤية الماضي والآتي

متى استعانتْ بالفكر وبالذهن، وكذلك رؤية

أحداث تجري في أماكن بعيدة، لأن نور الفهم

يضيء حقل اللانهاية ويصير الإنسان عليمًا

بكلِّ شيء، إذا جاز التعبير. ويبقى عليه

أخيرًا أن يدفع بـكونداليني حتى تاج

الرأس ليحصِّل فعليًّا وإلى الأبد ما حصَّله

بالقوة بانفتاح العين الثالثة.

وتُبرز السيدة

بلافاتسكي أيضًا الدور الرئيسي الذي تضطلع به

كونداليني، أو الطاقة الكونية، في اليقظة

الروحية؛ فهي تبيِّن طبيعة هذه الطاقة التي

يصحُّ تشبيهها بكهرباء حيوية لطيفة جدًّا.

وهذه الطاقة، كما توضح معلِّمتنا، تصدر عن

مبدأ الفهم أو العقل الأرفع، باعتباره هنا

مبدأ فاعلاً، لا منفعلاً، كما هو بالنسبة إلى

الروح. فهل لعين البصيرة أن تُسترجَع في

الأزمنة القادمة؟

تجيبنا الحكمة

القديمة بأن ما في ذلك ريب؛ فلئن كان الإنسان

اليوم يحمل في ذاته الحيوان والملاك، فإن

الصراع بين هذين الخصمين لا بدَّ أن ينتهي ذات

يوم بالمصالحة بينهما بخضوع الأول لسيادة

الثاني ورَوْحَنَته، كما بيَّن ذلك بوضوح

كلٌّ من تيار دُه شردان وشري أوروبندو.

لقد صدَّرنا هذه

الدراسة بعبارة ميخائيل نعيمه "لي بين

حاجبيَّ عين ثالثة. ولولاها لكنت أعمى" لأن

"حدسه" هو الذي قاده إليها، على حدِّ

قوله، "قبل أن [يـ]ـقرأ أو [يـ]ـسمع عن

معلِّمين في الهند وغير الهند يجعلون

الاهتمام بـ"العين الثالثة" وتفتيحها

نقطة الارتكاز في تعليمهم، ويقولون إنها

موجودة فعلاً بين الحاجبين، وإن فتحها مستطاع

بتمارين من نوع خاص."

كذلك السيدة

بلافاتسكي، في معرض تعليقها على الآية

الثامنة من المقطع الأول من نشأة الكون في

العقيدة السرية، حيث يَرِدُ وصفٌ لحالة

البدء: "وحدها الصورة الواحدة للوجود كانت

ممتدة بلا حدٍّ إلى ما لانهاية، بلا علَّة،

غارقة في نوم خالٍ من الأحلام؛ وكانت الحياة

الواحدة تنبض غير واعية في الفضاء الشامل من

خلال هذا الحضور الكلِّي الذي تبصره العين

المنفتحة للنفس المطهَّرة." – تقول إن "النفس

المطهَّرة" هي نفس الإنسان المنعتق و"عينه

المنفتحة"، هي العين الروحية للرائي،

والملكة المتجلِّية من خلالها هي مَلَكَة

الكشف الروحي التي يتم بها تحصيل معرفة

مباشرة ويقينية.

تعلِّمنا العقيدة

السرية أن في الطبيعة ناموسًا سرمديًّا

ينحو دائمًا إلى الجمع بين الأضداد وإعادة

توطيد التناغم الأساسي. وبفضل ناموس التفتح

الروحي هذا، الذي سينضاف فعلاً إلى ناموسَيْ

التفتح المادي والفكري اللذين يحكمان الآن

سلوك الإنسان، سيبلغ الإنسان منتهى

إمكانياته ويبني حضارة تليق بالجوهر الذي

ينطوي عليه.

ولقد بدأت شرارة نور

الفهم تتألق في صفوة بشرية، بما يبشِّر بدور

إنساني جديد يعود فيه الإنسان ذلك الجبار

الروحي الذي كانه؛ إنما ليس قبل أن يعيد

التطورُ الدوري التوازنَ المختلَّ بين

الطبيعة الجسمانية الأرضية والطبيعة الروحية

السماوية إلى نصابه. يومئذٍ سيكون الإنسان

منيعًا دون قوى السلب التي تشدُّه إلى أسفل،

حصينًا في شخصه، خالدًا في فرديته. على أن

الموناد لن تنعتق من المادة نهائيًّا بكلِّ

خواصها إلا في نهاية الذرية السابعة والدورة

السابعة، إذ تلتقي نقطةُ انتهاء الإنسان

بنقطة ابتدائه، غنيًّا بزبدة الخبرات التي

حصَّلها في حياته الأرضية، مستعدًّا لإتمام

الدورة الكونية في "أماكن" أخرى. على أن

هذا يمكن أن يتم من الآن لدى ذوي الاستعداد

والهمة للنهوض بالمهمة.

نختتم مع القديس

أوغسطينوس، إذ يقول:

إذ ذاك عدت إلى نفسي

[...] ودخلتُ في الصميم من فؤادي على نور

هَدْيِكَ؛ واستطعت الدخول إلى قلبي "لأنك

نصرتني". دخلتُ فيه فأبصرتُ بعين نفسي، مع

ما فيها من كدورة، ومن فوق عين نفسي وعقلي،

نورًا ثابتًا لا يتغير؛ ولا كالنور الطبيعي

الذي يراه كلُّ ذي جسد، حتى ولا نورًا من نوعه.

إنما نور يفوقه حدة ولمعانًا وينير بقوة

أشعته كلَّ شيء.

*** *** ***

المراجع

-

Binkley, S., The Pineal:

Endocrine and Nonendocrine Function, Prentice Hall, 1988.

-

Blavatsky, H.P., The Secret

Doctrine: The Synthesis of Science, Religion and Philosophy (facsimile of

the original 1888 edition), The Theosophy Company, Los Angeles, 1982.

-

Collin, J.-P., Josephine Arendt & William A. Gern, « Le “troisième œil” »,

La Recherche, N° 203, octobre 1988 ; pp. 1154-1165.

-

Judge, W.Q., The Ocean of

Theosophy, The Theosophy Company, Los Angeles, 1987.

-

Judge, W.Q.,

An Epitome of Theosophy,

The Theosophy Company, 1978.

-

Leadbeater, C.W., The Chakras,

The Theosophical Publishing House, Wheaton, Ill., 1990.

-

Marquès-Rivière, J., Tantrik

Yoga, Hindu and Tibetan, Trans. By H.E. Kennedy, The Aquarian Press,

Wellingborough, Northamptonshire, 1975.

-

Wright, S., Physiologie appliquée à la médecine, 2ème

éd., Flammarion, 1980 ; pp. 584-585.

-

وود، إرنست، اليوغا: فلسفة

الانعتاق والاتحاد، بترجمة ديمتري

أفييرينوس، دار الغربال، دمشق، 1986؛ الفصل

الثامن، "الطاقة الكامنة في الجسد" (205-231)،

الفصل التاسع، "رحلة الطاقة الكامنة في

الجسد وغايتها" (ص 233-253).

-

اليازجي، ندره، المادة

والروح: تأليف جديد، دار الغربال، دمشق، 1978؛

الفصل الرابع، "شجرة الحياة" (ص 47-54)،

الفصل الخامس، "فتحة العين الثالثة" (ص

55-62)، الفصل الحادي عشر، "عقيدة اليوغا" (ص

119-125).