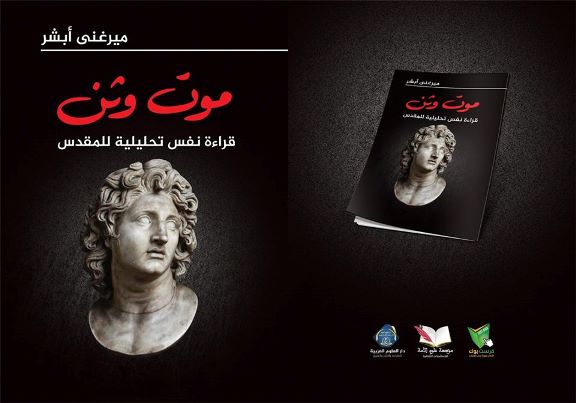

مؤانسة نقدية حول "موت وثن"

علي ياسين

"موت وثن: قراءة نفستحليلية للمقدس"، من أواخر الكتب التي صدرت

في الخرطوم، من تأليف الأستاذ ميرغني أبشر، الذي سبق أن نشر له قبل

حوالي تسع سنين كتاب السِّرَّانية: مقال في عقيدة الباطن.

والكتاب الأخير، موت وثن، يمثل وثبة غير مسبوقة في مجال قراءة

مستكشفات علم النفس التحليلي الحديث على ضوء القرءان الكريم، كما يمثل

بلا شك، محاولة جريئة وواثقة في الاجتهاد ومواجهة "التابوهات" الدينية

الزائفة، انسجامًا مع المدرسة التفسيرية الحديثة للقرءان الكريم التي

تمثل أعمدتها اليوم قامات فكرية سامقة، يقف على قمتها في تقديري

الشخصي، المفكر العالمي الراحل، الأستاذ محمد ابو القاسم حاج حمد،

وينتظم في سلكها رجال أمثال المهندس عدنان الرفاعي، والمهندس محمد

شحرور، والراحل الدكتور حسن عبدالله الترابي، والدكتور عدنان ابراهيم،

ضمن أسماء أخرى يضيق المجال عن رصدها، يربط بينها جميعًا تقريبًا

قدرتها على إثارة حفيظة (المؤسسة الدينية السلفية التقليدية) والتوسُّع

في استخدام النعمة الإلهية المتمثلة في العقل، بذات الطريقة التي أمر

بها الله في كتابه العزيز، والاستقلال المسؤول عن تركة "الآباء" إلا ما

أفتى العقل بصلاحه منها..

في مقدمة كتابه، يتعرض الكاتب بتشريح لغوي موفق، لمصطلح "عقيدة" وهو

مصطلح محدث، لم تعرفه أدبيات الإسلام بمدلوله الراهن إلا مؤخرًا،

وارتبط خصوصًا بأدبيات بعض الحركات السلفية الراهنة. أثبت الكاتب من

خلال تشريحه اللغوي للمصطلح استحالة أن يعبر عن مطلوبه في شأن التديُّن

البصير، بل يناقضه تمامًا، إذ تنحدر "العقيدة" من الجذر اللُّغوي

"ع.ق.د" وهو جذرٌ يفيد الجمود والتحجُّر والمكث، بينما يبقى أعظم مرامي

الدِّين الحق هُو تحرير الإنسان و"تحريكه" جسدًا وعقلاً، حيث لا تصح في

ديننا هذا مسؤولية بلا حرِّيَّة.

وفي الفصل التأسيسي للكتاب، يقدِّم الكاتب جوهر فكرة كتابه كـ (قراءة

نفستحليلية للمقدَّس) – أود الإشارة هنا إلى أن مصطلح "المقدَّس" عند

المؤلف، وإن كان يحيل مباشرة إلى القرءان في معظم استشهاداته ضمن

الكتاب، إلا أنه يتمدَّد أحيانًا ليشمل، بجانب الحديث النبوي، الكتب

السماوية السابقة، بل وفي بعض المواضع يشمل الحكمة البشريَّة القديمة

المتمثلة في الأسطورة، ولكن الاستخدام الأخير يأتي في مواضع يقتضيها

السياق، انطلاقًا من حقيقة أن الكتاب ليس موجهًا إلى المسلمين وحدهم

ولا حتى إلى معتنقي الملل السماوية – أقول، يقدم الكاتب جوهر فكرة

كتابه، انطلاقًا من ملاحظات عياديَّة لعالم النفس النمساوي "كارل

جوستاف يونغ"، الذي يعتبره المؤلف أحد أعظم مؤسِّسي علم النفس

التحليلي، ويونغ هذا هو أنجب تلامذة سيجموند فرويد، مبتكر التحليل

النفسي كطريقة في العلاج النفسي ناجعة. ويقارن الكاتب في هذا الفصل بين

(علم النفس العلاجي) وبين (المقدس) – يعني به القرءان حصرًا هنا –

ومشترك المقارنة هو أن كلاًّ منهما يعمل على إعادة الإنسان إلى توازُنه

الأول، من خلال الرجوع به إلى أصل الداء وفحص مسبباته، وفي خواتيم هذا

الفصل يتطرق الكاتب، عَرضًا، إلى آليات عمل "الرُّقية الشرعيَّة".

زُبدة ما يورده المؤلف في هذا الفصل، هُو ضرورة التعامُل مع القرءان –

استنطاقًا واستكشافًا وتفسيرًا – من موقعه كنَصٍّ متعالٍ ومحيطٍ

ومُطلقٍ، و"لاتاريخي"، فالكاتب يرى – وأوافقه تمامًا في رؤيته – أنَّ

أعظم كارثة معرفيَّة في تاريخ الإسلام تمثَّلت في التعامُل مع القُرءان

كنصٍّ تاريخي محدود بحوادث الزمان، وهو الباب الذي تسلَّلت منهُ مفاهيم

ما أنزل الله بها من سلطان، ليس أدناها ما سُمِّي بعلم "الناسخ

والمنسوخ" أو "أسباب النزول"، ضمن مفاهيم أُخرى تكرِّس الفهم التاريخي

المحدود للقرءان العظيم.

الفرضيَّة الأساسية للكاتب تتمثل في كون النص المقدس – القرءان – يملك

مفاتيح باهرة لتثوير وتصويب وتوجيه وبرهنة فرضيَّات علم النفس الحديث،

باعتبار القرءان صادرًا عن بارئ النفس الإنسانية، المحيط بأغوارها

وتفاصيلها وقوانينها.

(الصور البدئيَّة، ولعنة الوعي) هو عنوان الفصل الأول في موضوعة

الكتاب، وفيه يتعرض الكاتب لتأثير "المقدس" القديم – التوراة وأساطير

الأمم القديمة – في علم النفس، منجبة الفرضية القائلة بوحدة النماذج

البدئيَّة للإنسان، والمعبِّرة عن وحدة الوعي الإنساني في نشأته

الأولى، ومرور منظومة من المعارف عبر الأجيال وراثيًا – مثلها مثل

الصفات الوراثية – إلى إنسان اليوم، وهو ما أكده التشابه المدهش في

ميثولوجيات الشعوب المختلفة عرقًا وزمانًا ومكانًا، حول الله والإنسان

وأصل الخلق؛ وهي ذات الموضوعة التي يستكشفها الكاتب في آية البقرة:

(وعلَّم آدم الأسماء كلها...).

من خلال قراءته النفستحليلية للقرءان، يتمكن الأستاذ ميرغني أبشر من

تجاوز معضلة فقهية كؤود في تأويل حقيقة سجود الملائكة لآدم، ويقدم في

ذات الوقت تأويلاً عقلانيًا بصيرًا لمعنى رفض إبليس السجود لآدم.

وبتأويله مصطلح "جنَّة" يتجاوز الكاتب معضلة دينية أخرى، تمثلت في

مغالطة دخول إبليس الجنَّة المحرَّمة عليه قبلاً.

يقول ميرغني أبشر (ص25) متوِّجًا قراءته النفستحليلية لآيات سورة

البقرة حول خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود ورفض إبليس:

إنَّ سبب خروجنا من فردوس الإتِّزان، ما كان بإرادةٍ من إبليس، أو

بخطيئةٍ من آدم، إنَّها مشيئةٌ سابقة قدَّرها القدير حتى من قبل ميلاد

النفس الإنسانية "جاعلٌ في الأرض خليفة"، وعلى ضوء التوحيد الحق، ليس

مع الله إرادة.

لولا أنني كنت قد اطَّلعت على مخطوطة كتاب ميرغني هذا قبل سبع سنوات،

وقبل أن تدخل السودان أول نسخة من كتاب الدكتور جيفري لانج

Struggle to Surrender على يد صديق قادم

من القاهرة أهداها إلى شخصي، لولا هذا لظننت أن ميرغني أبشر قد نسخ

عبارته هذه من كتاب الدكتور جيفري لانج، فالعبارة بذاتها توصَّل إليها

جيفري لانج أستاذ الرياضيات في جامعة كنساس، الذي كان قد أسلم

ثمانينيات القرن الماضي بعد حياةٍ عريضة في الإلحاد الذي اختاره لعجز

دين آبائه – المسيحية – عن إجابة أسئلة وجودية لا يكون للحياة معنى دون

التوصل إلى إجاباتها، وبعد بحثٍ مضنٍ في أدبيات جميع الأديان التي

عرفها في موطنه، اليهودية والبوذية والزرادشتية، حتى وجد أخيرًا من

أهدى إليه مصحفًا مترجمًا ترجمة جيدة، وجد فيه قبل أن يتجاوز الآية

الثالثة والثلاثين من سورة البقرة – الآية الآربعين من بداية المصحف –

وجد فيه إجابة السؤال الكؤود الذي عجزت المسيحية واليهودية عن إجابته،

وهو: لماذا خلقنا الله؟

بينما تقول المسيحية، واليهودية أيضًا، أن الله خلقنا أصلاً لنعيش في

الجنة، وأن (خطيئة) آدم وحواء هي التي أخرجتنا من الجنَّة، وأن وجودنا

على الأرض هو (تكفير) لتلك الخطيئة – ظل جيفري لانج يتساءل منذ طفولته

-: ماذنبنا نحن إذن؟ نحن لم نرتكب خطيئة! فيطرد من المدرسة اللاهوتية

ويتهمه القس بأنه طفل زنديق - وجد الفتى أخيرًا، وفي القرءان العظيم،

ما يؤكد له أن أسئلته كانت مشروعةً، ووجد الإجابة الشافية في قوله

تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة) (فأزلَّهما

الشيطان عنها) إلى آخر الآيات التي تشيِّع آدم عليه السلام إلى الأرض.

ولأن ترجمة القرءان كانت دقيقة وجيدة، فقد اكتفى لانج بقراءتها كما هي،

دون أن يستعين بمفسر ودون أن يتتلمذ على "شيخ"، ليتوصل وحده إلى حقيقة

أن الله خلقنا بدءًا لنعيش في الأرض وليس في الجنة، وأن ما أخرج آدم

ليس خطيئة

Sin

كما تقول المسيحية، بل هي مجرد زلَّة

Mistake

كما أكد القرءان، فقال العبارة التي تكاد تطابق عبارة الأستاذ ميرغني

أعلاه. ثم جهر بإسلامه، وألف أربعة كتب حول إسلامه وحول فهمه "العصامي"

للقرءان وللإسلام، هي من أمتع ما قرأت، أولها كتابه المذكور أعلاه،

والذي ترجم لاحقًا إلى العربية بعنوان الصراع من أجل الإيمان

كما ترجمت الثلاثة الأخرى. لقد كان أعظم ما فعله جيفري لانج وتسبب في

إسلامه، أنه تعامل مع القرءان كنص مطلق، لا كنص تاريخي.

(مآزق الفرويدية) هي عنوان الفصل الثاني في كتاب "موت وثن"، وفيه يدحض

ميرغني، بمنطق علمي قوي، ما سمَّاه فرويد ضمن فرضيات علم النفس الحديث

بـ(عقدة أوديب)، وهي التوصيف الذي استحدثه فرويد لأحد الأدواء النفسية،

مستلهمًا أسطورة أوديب المشهورة في الميثولوجيا الإغريقية، ولا يكتفي

ميرغني بدحض نظرية فرويد القائمة على فرضية قتل الابن أباه غيرةً على

أمِّه، بل يجري تعديلاً جوهريًا على النظرية مع الإبقاء على وظيفتها

التشخيصية للداء النفسي الموازي لها، إذ يتوصل ميرغني، مستعينًا بقراءة

"نفستحليلية" لبعض آيات القرءان الكريم، إلى تعديل جوهري، يستعيض فيه

عن أسطورة أوديب بالقصص القرءاني الذي يراه معنيًا بجذور ذات الداء

النفسي الذي تحكيه عقدة أوديب، من خلال ربطٍ بديع الحبك بين قصة ابني

آدم (قابيل وهابيل) وقصَّة رؤيا إبراهيم، ليخلص، بعد تحليل رؤيا

إبراهيم، إلى أن مرجع الداء النفسي المشهور بعقدة أوديب – قاتل ابيه

غيرةً – يعود في الحقيقة إلى "عقدة قابيل" – قاتل أخيه حسدًا - .. هذا

التعديل التشريحي في ما يعرف بعقدة أوديب، هو من وجهة نظري الشخصية

تعديل موفق جدًا وقائم على منطق قوي ومتماسك، لا مجال لتفصيله في هذه

الكلمة، فليرجع من شاء إلى الكتاب لاقتناص تفاصيله.

في الفصل الثالث من الكتاب، وبعنوان: (التابو والسامريّ) يتعرض المؤلف

لحكاية السامري في القرءان، مستخلصًا منها صحَّة مقولة فرويد: (إن من

ينتهك "تابوًا"، عن طريق لمس "تابو"، يصبح هو نفسه "تابو").

(الولادة الثانية) هي عنوان الفصل الرابع، وفيه يبحث الكاتب موضوعة

"الأم المزدوجة"، ويفترض ارتباط الفكرة، المألوفة ضمن مصطلحات علم

النفس التحليلي، بذات النزوع النفسي الذي أوجد عبادة الأوثان وتأليه

بعض الأنبياء أو الممتازين من البشر.

ويعالج الفصل الخامس من الكتاب موضوعة: (الأعراض ذات الدلالة)،

المألوفة في علم النفس التحليلي، والتي تحيلُ إلى أفعالنا اللاواعية،

ثم يتخذ الكاتب موضوعة (النسيان) – كفعل لا واعٍ – مدخلاً إلى قصة موسى

والعبد الصالح في سورة الكهف، وهي القصة القرءانية الموحية والزاخرة

بالدلالات الحكيمة، والتي استطاع ميرغني أن يستكشف محوريَّة (النسيان)

في سياقها، وسيادته في حواشي القصة ومتنها: (نسيا حوتهما) (نسيت الحوت

وما أنسانيهُ إلا الشيطان) (لا تؤاخذني بما نسيت)، فيستنطق ميرغني قصة

موسى والعبد الصالح عن مستويات المعرفة الثلاث، ماخرًا عُباب غابة من

الاستنطاق الرمزي للآيات الكريمات في سورة الكهف، لا تعوزها قوة الحجة،

ليخلص من رمزية (غلام) إلى طور مراهقة العقل البشري الذي مثلته مرحلة

قوم موسى في مسار التطور الإنساني، وهي ذات الفكرة التي نجدها ماثلة

عند المفكر الراحل الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد، في كتابه العبقري

العالمية الإسلامية الثانية إذ يُركِّز على حقيقة "مراهقة"

العقل البشري في حقبة بني إسرائيل أيام موسى عليه السلام، غير أن طريق

ميرغني في استكشاف الفكرة يختلف تمامًا عن طريق أبي القاسم، مع وحدة

النتائج.

بعد "مراهقة" بني إسرائيل المستشفَّة من قصة العبد الصالح وموسى،

يستأنف ميرغني القراءة الرمزية – النفستحليلية، لسورة الكهف، إلى قصة

ذي القرنين، ليخلص إلى تمثيلها حقبة نضج العقل البشري ممثلاً ومنمذجًا

في خطاب وفعل ذي القرنين.

في الفصل السادس، بعنوان (القرين أو الظل) يستخدم ميرغني آليَّة ما

أسمِّيه بـ(التفسير الذاتي التناظري للقرءان)، وهو أقرب شيء إلى

المعادلات الرياضية، يستجلي من خلاله – في ثلاث آيات من القرءان ارتبط

فيها "الإعراض عن ذكر الله" بـ"بالشيطان" – القرين- وبالمعيشة "الضنك"،

ومن خلال التحليل الرياضي للآيات الثلاث يصل إلى حقيقة معنى "ضنك

المعيشة" الذي أفلته المفسرون الأوائل.

في فصل الكتاب الثامن، بعنوان: (المقدس والرمز) انشغل الكاتب باستجلاء

الممكنات الرمزية للقرءان حال إضفائه صفات عاقلة على الجوامد، كالأرض

والسماء، مثلاً، إلا أنه أفلت خيط الفكرة قليلاً، فيما بدا لي، حين

استوعب ضمن فضائه الرمزي مخاطبة الهدهد لسليمان، أو حديث النملة، أو

غيرهما من أجناس الحيوان، وذلك لأن القرءان نفسه يقرر أولاً أن

الحيوانات (أُممٌ أمثالنا)، وثانيًا، يؤكد القرءان أن حديث الهدهد أو

النملة كان على الحقيقة لا على المجاز أو الرمز، بقرينة قوله تعالى على

لسان سليمان "عُلِّمنا منطق الطير".

وفي موضع آخر من هذا الفصل يعرض الكاتب لرمزية: (الجبل – العقل) في

حادثة صعق موسى التي حكاها القرءان، وفي مدى علمي لم يُسبَق الكاتب في

الإمساك بخيوط هذه الرمزية الماتعة، والتي أبدى الكاتب فيها مهارة

تأمُّلية رفيعة حين قرن بين الأصل المعجمي للحجر، بفتح الحاء مرة

وبكسرها مرة، ثم قرن بين اندكاك الجبل – الحجَر- وبين انصعاق العقل -

الحِجْر، ثم قرن ذلك كله بنشوء الوثنية التي اتخذت من الصخور والحجارة

أوثانًا، دون غيرها من مواد البناء أو النحت من نبات وغيرها.

في الجزء الثاني من الكتاب يتناول الكاتب سيرة (إخوان الصفاء) كأول

أخويَّة استنّت التعامل مع القرءان ككتاب مطلق وشامل للمعارف والعلوم

كلها، وكأول جماعة تتنبَّه إلى حقائق الإعجاز العلمي في القرءان، ولكن

ميرغني، في خلاصة تناوله لسيرة هذه الأخوية التي عُرفت خلال العصر

العباسي في الدولة الإسلامية، يصرِّح تصريحًا جهيرًا، وغير مسبوق في

مدى علمي، بنسبة إخوان الصفاء إلى "الماسونية"، ولكن ليس باعتبار

الماسونية حركة سياسية هدامة كما يعرفها عالمنا اليوم، بل باعتبار

الماسونية وعاءً أخويًّا قابلاً لاستيعاب الخير والشر تبعًا لمحركات

وأهداف منشئيه، فميرغني وإن لم يكن أول قائل بوجود ماسونيات عديدة عبر

التاريخ الإنساني، إلا أنه أول من رأيته يفترض وجود (ماسونية إسلامية)

ذات مغروض فكري تنويري مرتبط عضويًا بتأويل المقدس الإسلامي من قرآن

وسنة، ومستهدف جنس الإنسان كله في بسط نظام عقلي عرفاني، وليس نظامًا

سياسيًا عالميًا كالذي تستهدفه الماسونية المألوفة اليوم، والتي يسميها

ميرغني (الماسونية المزورة). لا شك أن هذه الفرضية غير المألوفة قابلة

للتأمُّل والبحث والنقاش العقلاني، خصوصًا وأنَّ أسانيدها لدى المؤلف

تجعل الرفض الاعتباطي لها أمرًا عسيرًا، كما أن غرابتها تجعل القبول

الاعتباطي لها، أيضًا، أمرًا عسيرًا.

يلحظ قارئ كتاب موت وثن: قراءة نفس تحليلية للمقدس ثقافة عريضة

وقراءة واسعة للكاتب في مختلف مجالات المعرفة وضروبها، فضلاً عن تمكُّن

وثيق بالعربيَّة وأساليب خطابها.

*** *** ***