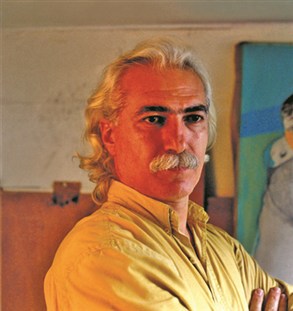

الرسام يوسف عبدلكي يعيد فتح صفحة السجين السوري

فاروق

يوسف

«كمن يرتقي سلمًا ليغيب» كتبت ذات مرة وأنا أفكر فيه. كلما التقيته في باريس أو في

دمشق، كان شيء ما منه على أهبة الاستعداد للتحليق. لا يغادرك لأنه يريد ذلك، بل لأن

هناك فكرة لا يمكنها أن تتجسد في إطارها الإنساني الصلب إلا إذا استدعته. الرسام

السوري يوسف عبدلكي (1951) الذي قرر ذات يوم أن يطوي صفحة السجين السياسي ليتفرغ

للمنسيات البصرية في حيواتها الجامدة، هو اليوم رهن الاعتقال في مكان ما من بلده.

أتوقع أنه لن يثقل على ذهنه في البحث عن سبب اعتقاله. فداعية الاحتجاج السلمي الذي

كان حريصًا على أن لا تنزلق الثورة السورية إلى العسكرة يعرف أن سوء الفهم لا يرحم.

لن يفكر المتحاربون في الضحايا ولا في البلد الذي صار أطلالاً. يوسف نفسه لن يغفر

لهم ذلك. الرجل الذي لن يتخلى عن يساريته، على رغم ما يشهده من تحريف هو نوع من

الغطاء لتسلل المرتزقة إلى الجنات المتخيلة، كان حريصًا على المسافة النخبوية التي

تفصله عن الشعارات المبطنة، فكانت نظافة يده من الأصباغ تفتن الحمائم التي كان

يربيها في مرسمه بعين الكرش، قريبًا من دمشق القديمة. لديه دائمًا ما يعينه على

التفكير في التحليق، من غير أن يعكر مزاجه بذكرى جوازه غير النافد وذكريات مرسمه

الباريسي الذي تعرض ذات يوم للسرقة.

كان

قرار عودته النهائية من باريس إلى دمشق عام 2005 نوعًا من الإلهام.

يومها لم تكن هناك حواجز مثل ذلك الحاجز الذي أوقفه أخيرًا ومن ثم كان سببًا في

اعتقاله. كان الوطن يومها كله حاجزًا، قفز عليه عبدلكي لكي يضع حريته موضع استفهام

بعد ربع قرن من التساؤل الوجودي حول معنى أن يكون المرء رسامًا ثوريًا. هل كان

الرسام السوري الذي لن يكف عن أداء دور رجل السياسة يسعى إلى إجراء نوع من المصالحة

بين زمانين كادا أن يقعا في خصام، زمن حريته الشخصية في إطار غربته وزمن آخر تخيله

أسيرًا لخياله السياسي؟

من

وجهة نظره فإنه رسم ما يكفي من أجل مديح ماضيه السياسي، وهو مديح كان يحضر ممزوجًا

باللعنة، وما من ندم. غير أن عبدلكي كان يدرك أن العالم قد تغير. السوريون تغيروا

والبلد نفسه قد غير طريقته في النظر إلى إيقاعه. لذلك، فإنه حين عاد إلى وطنه، كان

ممتلئًا بذاته التي لم تصنعها الغربة، بمقدار ما صنعها حنين غامض إلى مدينة كانت

محور صبواته ونزقه وتمرده وضحكته التي لا تتخلى عن رصانتها الأخلاقية وحكمتها

الفلسفية. كان عبدلكي نوعًا من الشيخ الذي كلما مد يده إلى الهواء التقطت طفلاً

بريئًا كان مستعدًا للنطق بكلام ينقذ الحقيقة من ركودها الزائف.

أتخيله الآن وهو يناقش معتقليه بهدوء وبفطنة.

سحره لا يخفى وهو قديس فكرته المسالمة. غير أن شعوره بالأسى سيعذب أناسًا قدر لهم

أن يكونوا وحوشًا. أفكر مثله بالطيور التي تركها في باحة مرسمه. من سيطعمها من

بعده؟ من سيقودني إلى المقهى الشعبي في سوق ساروجه وهو يفكر في أجمل طريقة لإنقاذي

من أفكاري السياحية؟

سألته ذات مرة فيما كان غارقًا في نقاش سياسي مع سائق التاكسي وكنا في طريقنا إلى

بيت أحد الأصدقاء في مشروع دمر «مَن الذي سيعيدنا بعد منتصف الليل؟»، التفت إلي

وقال في عجالة «الذي أخذنا» وعاد إلى نقاشه السياسي. الآن أفكر في من يعيد عبدلكي

إلى مرسمه، إلى طيوره، إلى لوحته التي لم يكملها. كانت في ثلاجة مرسمه الباريسي

سمكة ليست للأكل «إنها موضوع لوحتي المقبلة» قال. حمائمه الدمشقية صرن موضوع لوحاته

الذي لم يغادره خياله بعد. حريته الحقيقية هناك.

لا

ينفع أن يكون يوسف عبدلكي معتقلاً.

هناك خطأ يرتكبه الجميع. سورية كلها ستكون على خطأ.

حرية عبدلكي هي المعجزة التي في إمكانها أن تنقذ سورية من الهلاك النهائي. فالرجل

الذي لم يكن في إمكانه أن يرضى لحمائمه أن تتخذ من القفص وطنًا كان بالضرورة ينظر

باحتقار إلى الصيادين الذي يصوبون بنادقهم إلى الفضاء.

عبدلكي حرًا هو ضرورة سورية، قبل الرسم وبعده.

*** *** ***

الحياة